2025.03.25

これからのワークプレイス戦略を考える

~パラダイムシフト後の働き方と働く場所の最適解とは?~

ザイマックス不動産総合研究所(以下、ザイマックス総研)では、企業やワーカーを対象とした調査を通じて、働き方や働く場について分析を行ってきた。日本企業の働き方は、コロナ禍で急速にテレワークが普及したのち、オフィス出社回帰への揺り戻しが起こるなど、ここ数年で激しい変化がみられた。こうした動きを通じて、働き方や働く場に対する価値観やニーズも大きく変化した(パラダイムシフト)。そのようななかで、コロナ前のままのオフィスや、感染拡大当初に一時的な調整を行っただけのオフィスで、企業はこれからの時代に対応できるだろうか。

本レポートでは、「これからのワークプレイス戦略を考える」と題して、企業が働き方や働く場の経営戦略をアップデートするうえで、最適解を導くためのヒントを提示したい。

1. 働き方・働く場の変遷

まず、過去10年における社会の出来事と、それにともなう働き方や働く場の変化を、5つの時期に区分し(【図表1】)、テレワークやオフィスの在り方に焦点をあてて振り返る。

【図表1】近年の働き方・働く場の変遷

① 旧来(~2015年)

2015年頃までは、テクノロジーの進化によりテレワーク可能な環境が整いつつあったものの、その導入は限定的であり、多くの企業では固定的な働き方が続いていた。この時代は、毎日決まった時間に出社するのが当たり前であり、その前提で在籍人数分の固定席が用意されたオフィスが主流であった。

② 働き方改革期(2016~2019年)

2016年ごろから政府主導の「働き方改革」により柔軟な働き方が推進された。特に東京オリンピック・パラリンピック競技大会にともなう交通混雑への対策として、テレワークや時差出勤が呼びかけられた。従来の毎日出社する働き方を基本としながらも、一部の企業では在宅勤務制度やフレックスタイム制度の導入、外出の多い部署を対象としたフリーアドレス化で座席の効率化を図るなどの動きがみられた。また、外出時に自社オフィスに戻らずに業務を行えるシェア型サテライトオフィスの活用も広まり、時間や場所に縛られない働き方が徐々に浸透した。

③ コロナ禍(2020~2022年)

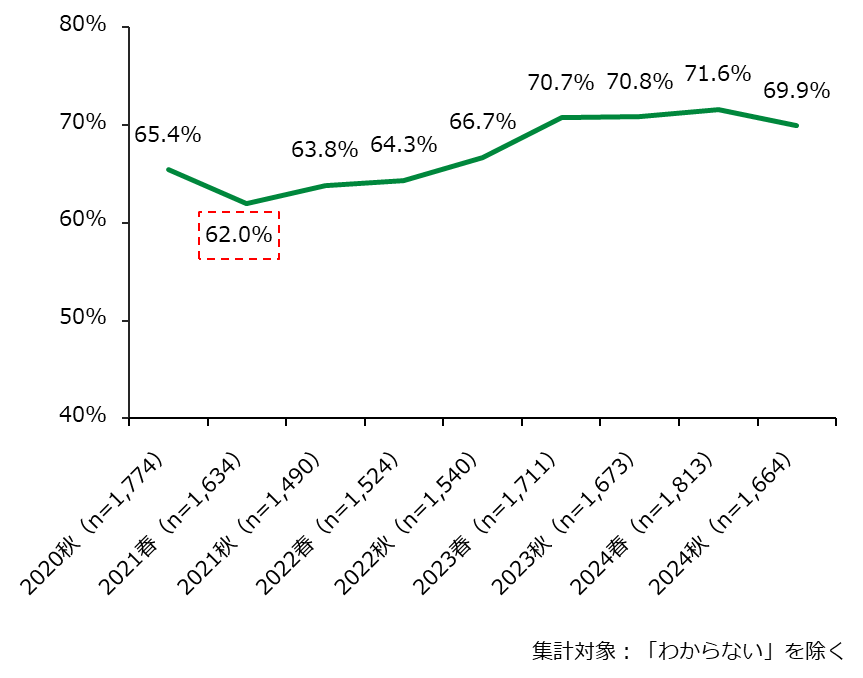

2020年初頭に発生した新型コロナウイルスの感染症を受け非接触が求められ、多くの企業が出社制限を実施した。ザイマックス総研の「大都市圏オフィス需要調査2024秋」(*1)によると、平均出社率は2021年春に62.0%まで低下した【図表2】。

多くのワーカーが強制的な在宅勤務を経験したことで、テレワークが急速に浸透した結果、全員が毎日出社することを前提にしていたオフィスの稼働率は低下した。これにより、「オフィス不要論」が提唱され、出社率の低下を受けてオフィス面積の削減を進める企業も現れた。また、社内外の打合せはリモート会議が定着した一方で、帰属意識の希薄化が懸念され、対面でのコミュニケーションの重要性が再認識されるなど、価値観の変化がみられた。

【図表2】平均出社率(経年比較)

④ オフィス出社回帰(2023~2024年)

新型コロナウイルス感染症が5類に移行しコロナ禍が収束へ向かい始めると、オフィス出社回帰の動きがみられるようになった。コロナ禍の対応としてオフィスの面積縮小やレイアウト変更を行った企業の一部では、出社人数の増加による手狭感が課題となった。

ただし、完全出社へ戻る企業は少なく、多くの企業が出社とテレワークを組み合わせたハイブリッドワークを継続している。コロナ禍で定着したテレワークは、オフィスを「毎日通う場所」から「働く場所の選択肢のひとつ」に変え、企業にはあえて行く価値のあるオフィスづくりが求められるようになった。

⑤ これから(2025年~)

コロナ禍で出社制限が行われたことや、リモート会議ツールやクラウドサービスの発展などからテレワークが急速に普及したことを背景に、働き方と働く場は「固定的なオフィス勤務と対面主体のコミュニケーション」という旧パラダイムから、「出社とテレワークを組み合わせた柔軟な働き方」という新パラダイムへと転換したといえる。

このパラダイムシフト(価値観の転換)を受けて、従来の働き方と働く場にはほころびが生じつつあり、現在、多くの企業がさまざまな課題に対する解を模索している状況だ。前述のように、オフィスの手狭感が課題となるなか、このままオフィス出社回帰へと進んでよいのだろうか。また、コミュニケーション不足やエンゲージメントの低下、出社とテレワークの使い分け方など、ハイブリッドワーク時代ならではの課題も顕在化するなか、オフィス環境やテレワーク環境の整備・運用はどのようにすべきであろうか。企業を取り巻く種々の社会的背景による影響も考慮しながら、パラダイムシフト後の社会に適合した働き方と働く場の整備が急務となっている。

2. パラダイムシフト後の働く場を再考する

2.1. オフィスに期待される役割の多様化

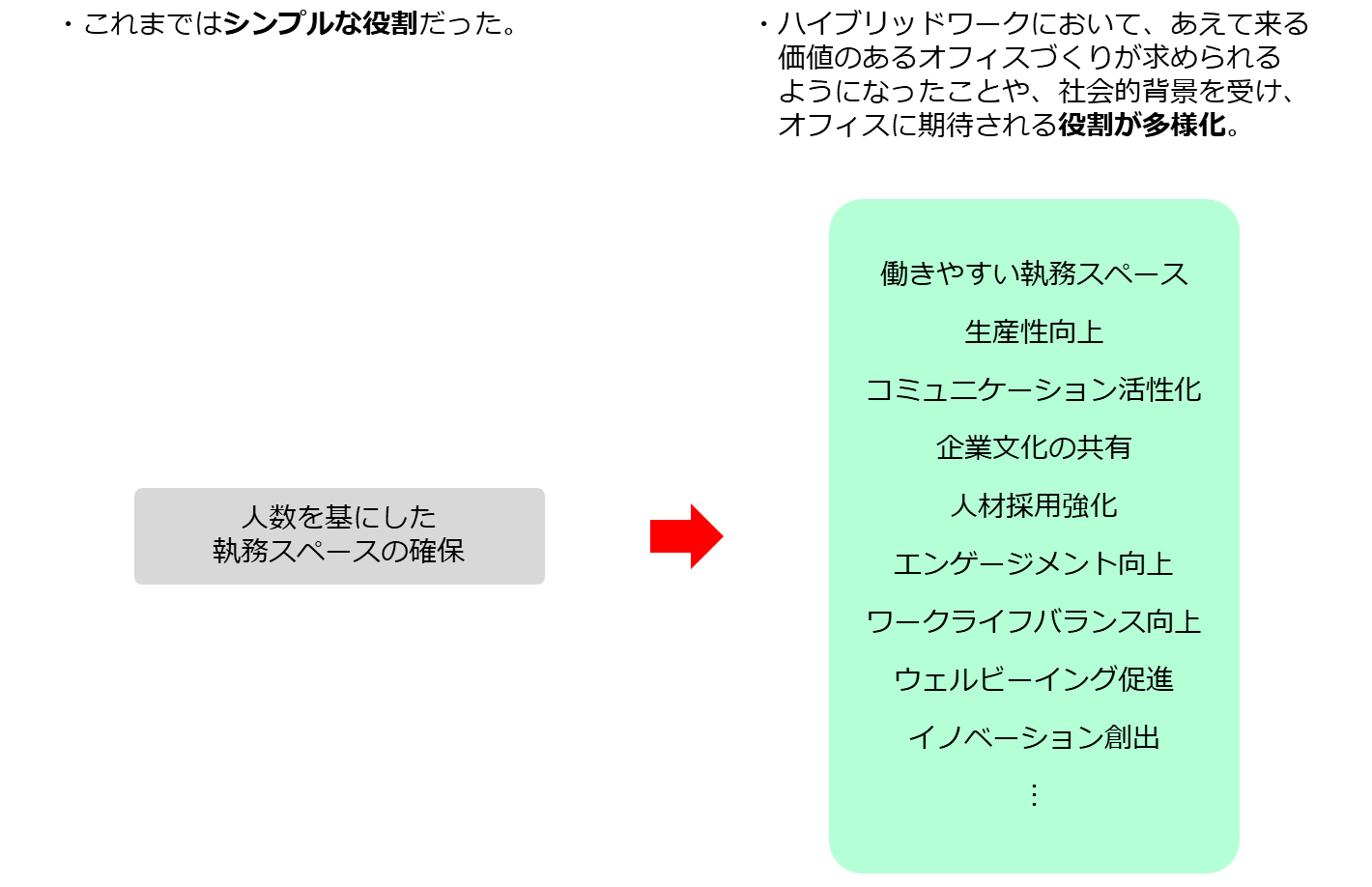

従来、オフィスは従業員の執務スペースとして、人数に対し十分な広さの空間を確保することが主な役割であった。フリーアドレス席の活用やテレワークの普及、コロナ禍での出社制限により、必ずしも「在籍人数=出社人数」ではなくなっても、オフィスを利用する人数に合わせて面積調整が行われてきた。

しかし、前章で確認したコロナ禍によるパラダイムシフトを経て、オフィスに期待される役割は変化してきている【図表3】。オフィスは現在も引き続き執務スペースとしての役割を持つものの、単なる作業空間の提供にとどまらず、「働きやすい執務スペース」であることが期待されるようになった。また、対面でのコミュニケーションが再評価されたり、帰属意識の希薄化が懸念されたりしたことを背景に、オフィスの役割として「コミュニケーション活性化」や「企業文化の共有」の注目度が高まった。

加えて、社会的背景もオフィスの役割に影響を与えている。たとえば、2023年に人的資本に関する情報開示が義務化され、多くの企業で人的資本経営への関心が高まっている。慢性的な人材不足から「人材採用強化」が求められることも相まって、従業員の「エンゲージメント向上」や、「ワークライフバランス向上」、「ウェルビーイング促進」といった役割はより重視されるようになった。そのほか、SDGs・ESGの推進、AIの進化を背景とした「生産性向上」、「イノベーション創出」など、オフィスの役割は多様化している。

【図表3】オフィスに期待される役割の多様化

2.2. オフィスでのアクティビティの細分化

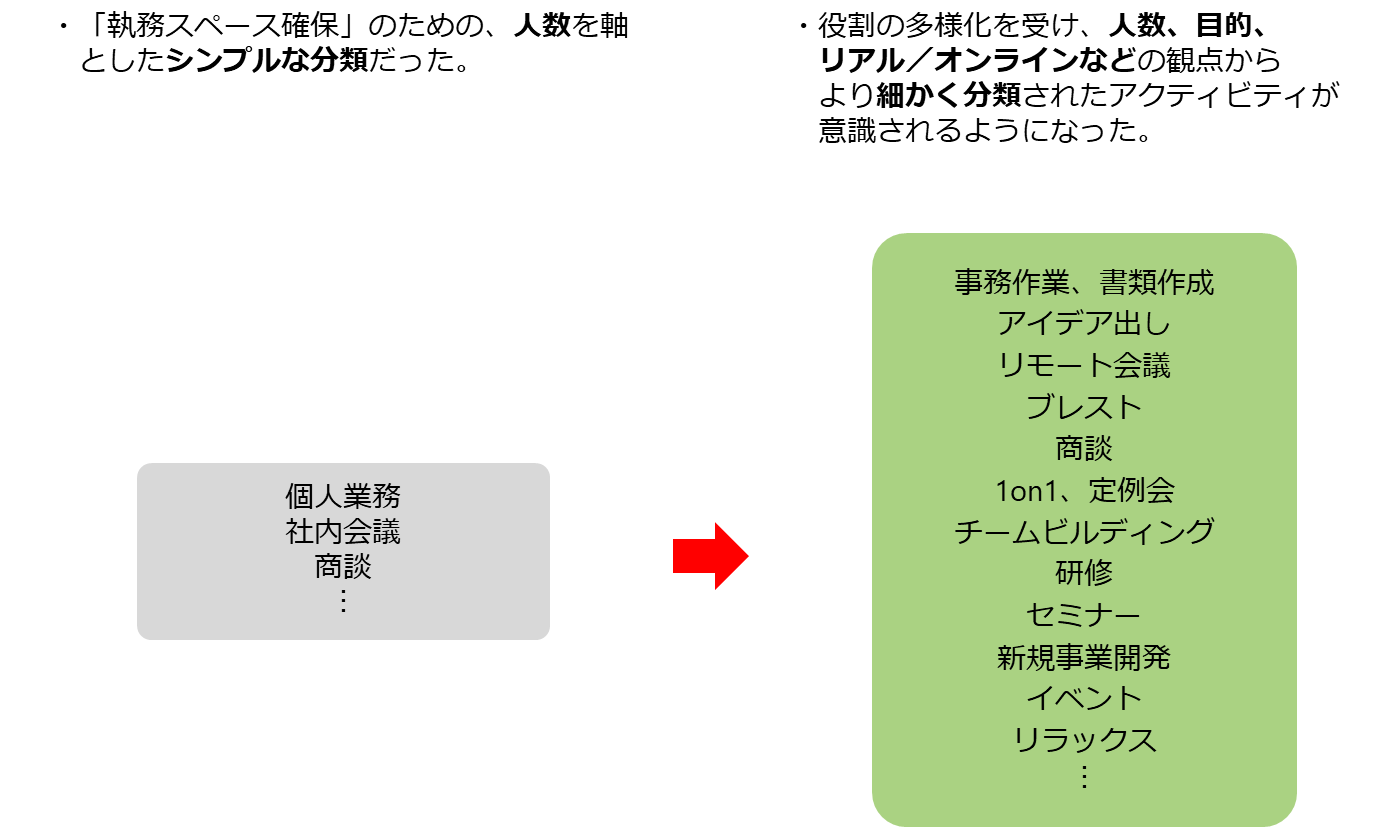

前述のオフィスの役割の多様化にともない、オフィスでのアクティビティ(業務内容、行動)の考え方にも変化が生じている。

これまでのオフィスの役割は「人数を基にした執務スペースの確保」であったため、オフィスでのアクティビティも人数をベースとした執務席での個人業務や、会議室・来客スペースでの社内会議・商談といった、シンプルな内容に収まっていた。

コロナ禍を経て、オフィスでの役割が多様化したことで、これまでシンプルに捉えられていたアクティビティは、人数(ソロ/チーム/部門など)だけでなく、目的(集中業務/創造的業務/コミュニケーションなど)や、リアル/オンラインの違いなど、さまざまな観点からより細分化して意識されるようになった【図表4】。この意識の変化にともない、それぞれのアクティビティに適したファシリティが求められるようになっている。具体的には、より活発なコミュニケーションを行うためのオープンなミーティングスペース、コロナ禍で普及したリモート会議を行うための個室などを設ける動きが広がっている。そのほか、リラックスを目的としたファシリティとして、カフェやラウンジを設ける動きもみられる。これらはすべて、新たに意識され始めたアクティビティに対応するための空間整備である。

【図表4】オフィスでのアクティビティの細分化

2.3. 期待される役割とアクティビティに適したワークプレイス戦略の構築

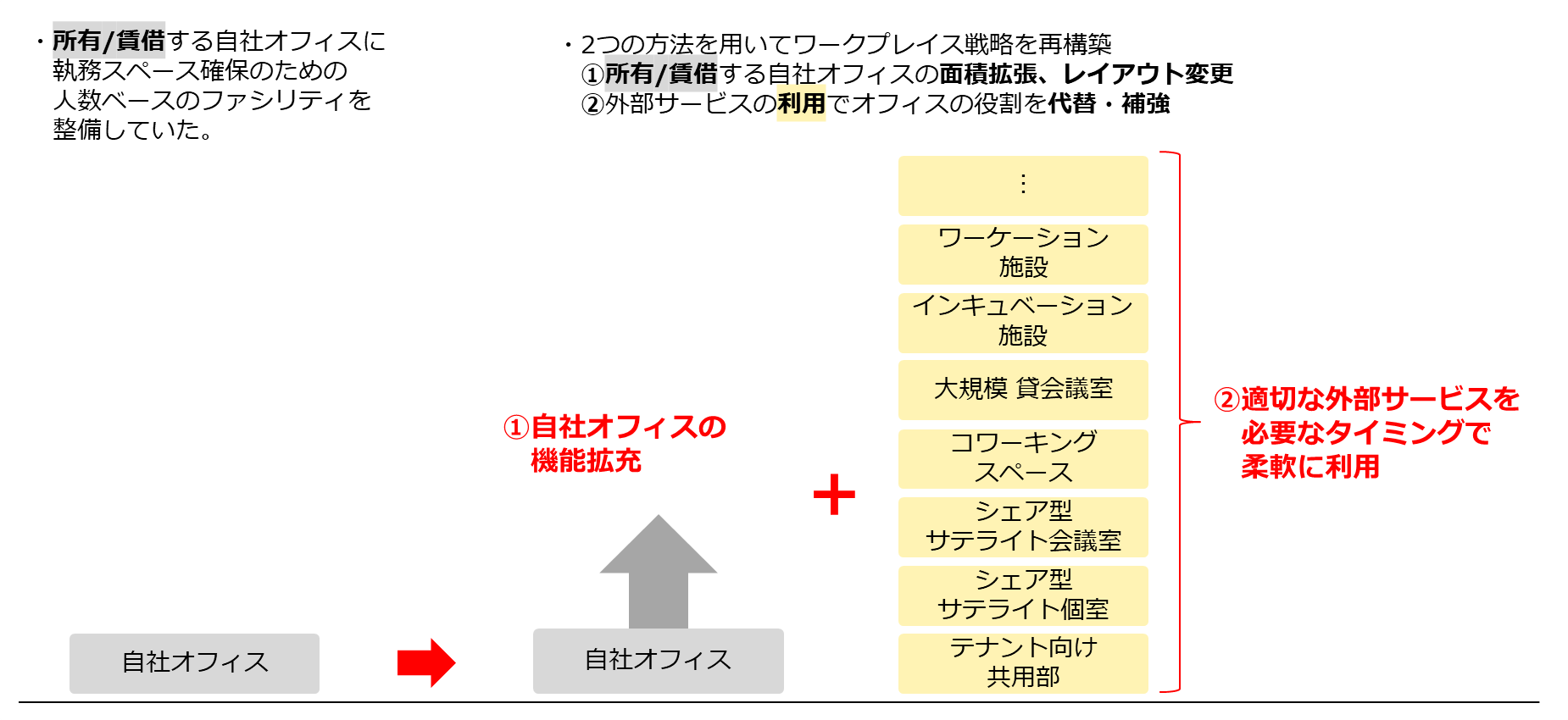

オフィスに求められる役割が増し、アクティビティが細分化されるなか、ワークプレイス戦略としてまず検討される方法は、自社オフィスの機能拡充だろう【図表5-①】。今、所有/賃借しているオフィスに手狭感や会議室不足といった課題があれば、オフィス面積を拡張して執務スペースや会議室を増設することが解決策として挙げられる。また、ブランドイメージや企業文化を体現するための空間設計や、コミュニケーションを活性化するカフェやラウンジの設置など、レイアウトの見直しも有効だろう。オフィスに求める役割と実際のオフィス空間とのズレを解消するために、必要な面積やレイアウトを整備することを、「コストではなく投資」と捉える考え方も広まりつつある。

しかし、現状のオフィス市場では空室率は低下傾向にあり、好立地の良質な物件の空きが少なく、館内拡張や希望する立地への移転が難しくなっている。また、移転費用や内装工事費など、移転や拡張を行う際に発生するイニシャルコストは、建築費等の高騰により、高額になってきている。

そこで、もう一つの戦略として、自社オフィスの機能の一部を外部サービスに委ねるといった方法がある【図表5-②】。つまり、「所有/賃借」している自社オフィス内にすべての機能を設けるのではなく、必要な機能を必要なタイミングで「利用」するのだ。このように自社オフィスから役割を切り出して、外部サービスを利用することには様々なメリットがある。たとえば、多拠点展開するシェア型サテライトオフィスを利用することは、オフィス以外の働く場所の選択肢を増やし、従業員の働きやすさを支える。さらに、通常の賃貸借では契約期間や面積が固定的となるが、外部サービスでは契約面積や利用期間を柔軟に調整できるため、コスト効率が良い点でも魅力的である。加えて、2027年度から導入される新リース会計基準により、対象企業は不動産賃貸借契約を含む原則すべてのリース取引をバランスシートに計上する必要が生じるが、外部サービスの利用はリース取引に含まれない場合があり、バランスシートのスリム化につながる可能性がある(*2)。

企業は、オフィス市場の状況、多様化する空間ニーズ、新リース会計基準などを鑑み、自社オフィスと外部サービスを効果的に組み合わせることで、これからのワークプレイス戦略を構築するとよいだろう。

【図表5】ワークプレイス戦略の構築

3. まとめ

本レポートでは、近年の働き方や働く場の変遷を振り返り、これからのワークプレイス戦略について考察した。働き方と働く場のパラダイムシフトを経て、オフィスには従業員の執務スペースとしてだけでなく多様な役割が求められるようになり、オフィスのファシリティに反映されるアクティビティが細分化していることが確認された。こうした変化を受けて企業は、自社オフィスの機能拡充を図る必要がある。しかし、すべての機能を自社オフィスのみで完結させることは現実的でない場合も多く、これからは外部サービスの利用も視野に入れて、ワークプレイス全体を総合的に捉え、経営戦略として認識することが重要となるだろう。

たとえば、自社オフィスは、従業員が集まる場として、企業文化を共有し、コミュニケーションを促進する役割に適している。一方で、外部サービスの利用は、場所に縛られずに働ける環境を整備し働きやすさを向上させることができ、近年関心の高まるウェルビーイングやエンゲージメントに寄与する。そのほか、自然災害発生時には、企業のBCPとしての役割を果たすことも期待できるだろう。また、2027年より新リース会計基準が適用されることも追い風となり、外部サービスの利用は増加すると予想される。企業は、より効果的なワークプレイス戦略になるよう、自社オフィスと外部サービスに持たせる役割を整理し、効用を最大化することが求められる。

ワークプレイス戦略の構築は、オフィス整備にとどまらず、出社率の調整やハイブリッドワークでの出社とテレワークの使い分けなど、ワーカー一人ひとりの働き方のデザインにもつながる。企業のワークプレイス戦略次第で、従業員のエンゲージメント向上や新規採用の促進、逆に離職率の増加といった影響が生じる可能性もある。企業には、ワークプレイス戦略の構築を単なる物理的な場の整備と捉えるのではなく、最重要な経営課題の一つとして位置づけ、自社の価値観や働き方を反映した働く場の最適解を追求することが求められる。ザイマックス総研では引き続き、社会的背景が与える影響も注視しながら、働き方や働く場について有益な情報を発信していく。

《参考事例》

<ワークプレイスに関する取り組み事例>

<提供されている外部サービス事例>

《関連調査》

- ザイマックス不動産総合研究所

- お問い合わせ