「家で過ごす時間を大切に」在宅勤務に舵を切った背景と、定着の工夫

LIXIL

住宅建材大手のLIXILは2021年、テレワーク中心の働き方を前提に、オフィス面積9割減となる本社移転を発表して世間を驚かせた。2019年には自社ビル新築を含む大規模なオフィス投資を行ったばかりでもあった。大企業でありながら、このような大胆な決断に至った背景にはどのような考えがあったのだろうか。また、テレワーク中心の働き方を継続する同社の取り組みについて、総務部 丸山知英氏に伺った。

背景に社長の思い「自宅で過ごす時間を大切にしてほしい」

LIXILではコロナ禍発生以前から、在宅勤務の働き方を推進してきた。2019年には新棟を増築した計4棟からなる大規模なオフィスを整備し、本社を含む都内の拠点を集約移転している。「毎日の出社を前提とせず、在籍人数8,000人に対して4,000席弱のフリーアドレス席しか用意しませんでしたが、それでもコロナ禍で在宅勤務が急速に進んだ結果、オフィスの稼働率が非常に低い状況が続きました。緊急事態宣言発令時に社長が『コロナ禍は在宅勤務推進のきっかけに過ぎず、終息後も働き方は戻さない』と宣言していた通り、オフィス面積9割減となる本社移転に踏み切りました」(丸山氏)。

移転したばかりのオフィスを離れてまで働き方を見直した背景には、不動産コスト削減というメリットもあったが、第一の目的は、LIXILが取り組む「D&Iの推進」の一環として、従業員のワーク・ライフ・バランスの実現を支援することであった。単に通勤時間を有効活用できるというだけでなく、「住宅建材を扱う企業の従業員として、キッチンに立ったり入浴したりといった、自宅で過ごす時間を大切にし、仕事にも活かしてほしい」という社長の思いがあり、従業員にもたびたび発信されたという。

本気のペーパーレスでオフィス内の紙を8~9割削減

2022年11月、現オフィスでの業務が開始された。移転から2年以上経ち、コロナ禍が落ち着いてきた現在も出社率に大きな変化はなく、出社人数は常時300~400人程度だという。打合せの多さなどで部署によってやや偏りがあるものの、在宅勤務型の社員は多い人でも週2日程度の出社にとどまり、社長を含む経営層も同様にテレワーク中心の働き方を継続している。経営層自らが実践してみせることで、従業員の意識改革にもつながっているのかもしれない。「最初は新しい働き方に戸惑う社員もいましたが、実際に経験してみるとメリットを感じるようです。特に若手社員は、今から完全出社に切り替えるのは難しいでしょう。採用の段階でも、テレワーク中心の働き方は学生からの反応が良く、アピールポイントになっています」(丸山氏)。

テレワークがコロナ禍の一時的な対応に終わってしまう企業もあるなか、LIXILが継続できている理由として「オフィス面積を大胆に削減したからというわけではなく、むしろ人事制度や周辺施策のきめ細かい整備が効いた」と丸山氏は話す。前述のとおり、LIXILではコロナ禍以前から柔軟な働き方を推進していたため、在宅勤務のためのITインフラの整備や人事制度の改正が済んでおり、コロナ禍でもスムーズに在宅勤務に移行できた。在宅勤務型の社員の通勤手当が廃止された代わりに、迅速に在宅勤務手当が支給されるようになった。

また、建材メーカーという特性上難易度が高いと思われるペーパーレス化を、移転時に徹底的に推し進めたことも奏功した。「これまでもオフィス移転やレイアウト変更のたびに進めてきたペーパーレスを、もう一段高いレベルで実施しました。業務の性質上、一定期間保管が必要な書類や図面も多いなか、『週1~2回以上原本を見ない書類はオフィスに置かない』という目安を設け、外部倉庫に預けたり、コストを惜しまず書類のデータ化を外部委託したりしました。その結果、今回の移転に際してオフィス内の紙を8~9割削減できました」(丸山氏)。業務では、カタログ含めデータでのやり取りを基本とするほか、オフィスのロッカーは一人につき一つずつ与えるのではなく「1Dayシェアロッカー」として運用するなど、移転後も紙を増やさない工夫が行われている。

バーチャルオフィスの導入でリモート時のコミュニケーションを円滑化

こうした基本的な施策の徹底に加え、バーチャルオフィスも導入している。導入は部署単位で任意だが、多くの部署で採用しており、テレワーク導入企業の課題になりがちなコミュニケーションの希薄化への有効な解決策となっている。「出社時も在宅勤務時も、まずバーチャル上のオフィスに出社(ログイン)します。画面上に『作業中』『対応可』などのステータスが表示されるので、連絡可能な状況かどうかが一目瞭然となります。『出るかわからないけど、とりあえず電話してみよう』という手間がなくなったり、バーチャル上で『ちょっといいですか』と気軽に話しかけることができたり、離れた場所で働く従業員同士のコミュニケーションに伴うストレス軽減に役立っています」(丸山氏)。特に、移動の多い営業系の部署などで効果的に活用されているという。

働き方に合わせた施策やツールを整備したうえで、オフィスはコミュニケーションやコラボレーションの場として位置づけられており、在籍する従業員約6,000人に対し、座席数は約500席と徹底的に絞られている。従業員は自身の業務内容やライフスタイルに合わせて、打合せや来客対応がある場合は出社、ソロワークは在宅勤務、といった使い分けをしている。また、移動の間のタッチダウンの場として会社で契約しているシェアオフィスも利用可能だ。

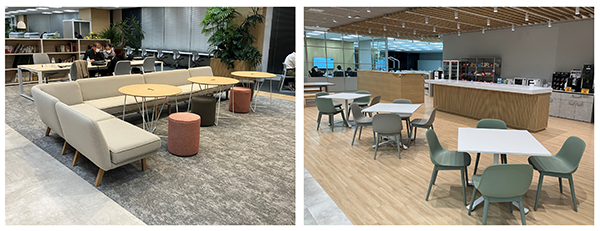

オフィス内は、丸型のテーブルやソファ席など、交流しやすいファシリティが豊富に用意されている。さらに、社内用会議室の壁がガラス張りであるほか、各スペースを極力仕切らないことで閉鎖空間の少ないオープンな雰囲気が意識されている。

対面コミュニケーションの質を高め、機会を広げる

新しい働き方で2年以上を過ごすなかで、みえてきた課題に応じた改善も進めている。「たとえば、現オフィスへの移転当初は、オフィスはコミュニケーションの場ということを意識しすぎて、実際の働き方に対応できていなかったと思います。また、打合せは会議室でする、という習慣が根強く、オープンスペースに空きがあるにも関わらず『会議室が足りない』という声があがることもありました。秘匿性の高い内容でない限り、オープンスペースを積極的に活用してほしいと考えているので、敢えてソロワーク用のスペースを増設し、利用目的によってスペースを使い分けやすい環境を整えています」(丸山氏)。

また、テレワーク中心の働き方でのメリットを感じている前提で、「従業員の満足度やエクスペリエンスを突き詰めると、対面コミュニケーションに勝るものはない」と感じることもあるという。現在は、出社を強制せずとも対面コミュニケーションの機会を創出する工夫を模索しているところだ。