国家公務員6万人アンケートにみる働き方の変化と、働きがいへの取り組み

内閣人事局

国家公務員の志望者減少がニュースとして報じられるなか、内閣人事局が発表した「令和6年度 国家公務員の働き方改革職員アンケート結果」が話題となった。長時間勤務の常態化など、旧態依然とした働き方が人材流出の原因として指摘される霞が関だが、アンケート結果からは働き方改革が着実に進み、働きやすさが改善している様子が見てとれる。また、2025年度には採用試験からの採用者に占める女性割合が初めて4割を超え、人材の多様化が進むなど、働く環境は一般に抱かれるイメージとは変わりつつあると考えられる。国家公務員の働き方の実態と課題、今後目指す方向について、担当者に話を聞いた。

「働きやすい」67%、「テレワーク活用しやすい」は41%に

同アンケートは2024年11月から12月、国家公務員6万3,000人超が回答した大規模意識調査である。2014年に開始した働き方改革の進展度を確認し、働きやすさを高めることで優秀な人材を継続的に確保することを目的に内閣人事局が実施した。

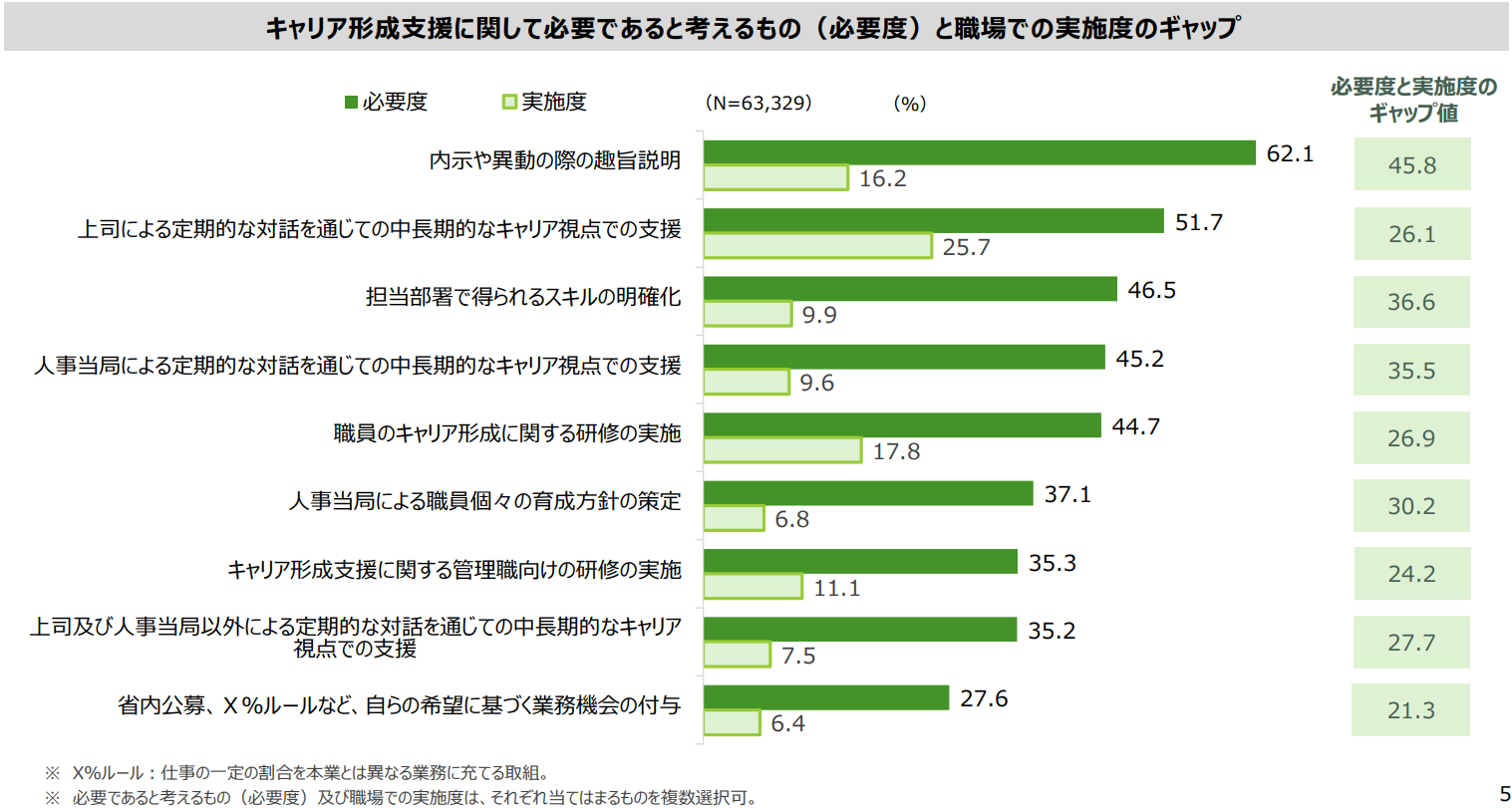

結果からは、10年にわたって取り組んできた働き方改革が職場に浸透し、職員からも評価されていることがわかる。「現在の職場は働きやすい」と感じている回答者は全体の67.2%に上り、20代では7割を超えた。具体的な事項についても、休暇の取りやすさ(66.9%)やデジタルツールの活用(50.4%)、テレワーク活用のしやすさ(41.2%)などを評価する人が4割~6割を占めた。同様のアンケートは2019年度にも実施しているが、当時「テレワークを利用している」と回答した職員は6.5%(*1)に留まっており、この5年で働き方が大きく変わったことがうかがえる。

*1 「希望通りに利用している」(4.0%)と「希望通りには利用できていないが、利用している」(2.5%)の合計(「令和元年度職員アンケート結果」より)

アンケートを主導した内閣人事局 人事政策統括官 松本敦司氏も、この結果に一定の手応えを感じている。「省庁や部門によって差が大きいものの、働き方改革や業務効率化に前向きな職員は多いです。特に人材の流動性が高い職場では人材確保の観点から改善意識が高く、デジタルツール活用やペーパーレス化などが進んでいます。それにより、長時間残業なども改善の方向にあることが評価されたのでしょう。

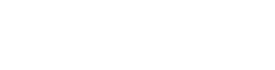

また、『性別に関係なく職員が活躍できる環境の整備が進んだ』と感じている女性が6割を超え、男女差があまりなかったのもよかった点です。女性職員の登用や、男性職員の育休取得などを進めてきた成果だと思います。男性育休の取得率は、2014年度の5.5%から2023年度には80.9%へと大きく伸長しました。ただ、人によって取得期間が短い人もいるので、育児休業だけで2週間以上取得してもらうことを次の目標にしたいと考えています」。

若年層は「働きやすさ」だけでなく「働きがい」を重視

一方で、同氏は「働きやすさ」だけでは不十分だと考えている。特に若年層のニーズが変化していることを踏まえ、今回の調査では「働きがい」に焦点を当てた項目を新たに追加し、若年層にとって魅力ある職場を目指す足掛かりとした。

「国家公務員を志望する人の価値観が昔と変わってきたことで、求められる職場環境も変わりつつあると感じます。今の若い人は、組織内で出世することや一生勤め上げることよりも、スキル獲得やキャリア形成を重視する傾向があるため、成長実感や仕事に対する納得感といった『働きがい』の提供が重要になっています。今回、仕事に働きがいを感じている職員は55.6%と、働きやすさよりも低い結果になったので、今後の取り組みを強化していきたいですね。

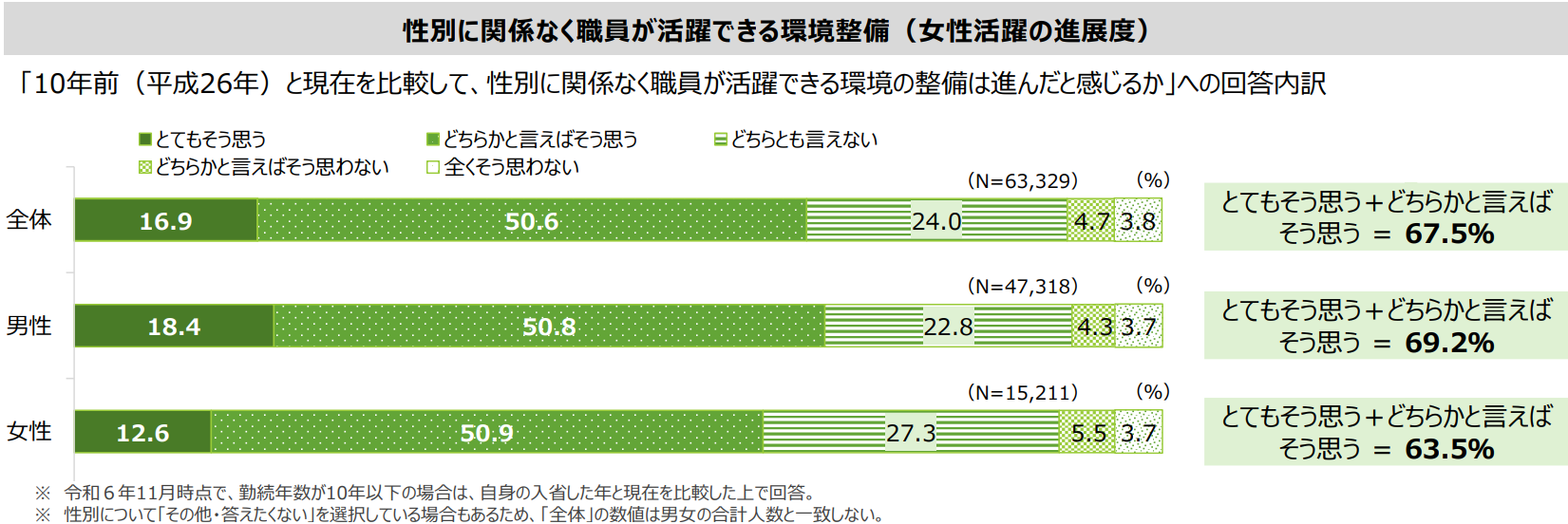

たとえば今回のアンケートで、キャリア形成支援に関して最も求められている取り組みが『内示や異動の際の趣旨説明』であることがわかったので、そのようなコミュニケーションがきちんと行われるよう促していく必要があるでしょう。昔のように『上司に言われたから従う』ではなく、自分がその仕事をやる意味や配置の理由をきちんと理解したい、説明してほしいというニーズが強いことは、少し意外な発見でした。『内示や異動の際の趣旨説明』は必要度の高さに対して実施度が低いので、各職場で取り組みが広がれば効果は大きいと思います」。

こうした職員のニーズの変化を受け、マネジメントのあり方も変わりつつあるという。

「昔はマネジメントといえば業務マネジメントに終始していましたが、近年では民間同様、人材マネジメントの重要性が認識されるようになっています。5年ほど前には組織・人材マネジメントのテキストを作成して研修を始め、多くの府省で多面観察(360度評価)も導入されました。アンケートでも、上司によるマネジメントが重要であると回答した人は9割を超え、上司には心理的安全性や部下の働きがいを高める役割が期待されていることがわかります。上意下達ではない丁寧なコミュニケーションが求められるので、管理職は意識変革が大変かもしれません」。

人材の多様化に対応し、「週38時間45分」以外の働き方を

今後は働きやすさと働きがいの向上に向けた取り組みを継続し、より多様な人材が活躍できる環境整備を推進していく。

「採用試験からの採用者に占める女性職員の割合が4割を超え、中途採用比率も年々増加傾向にある(*2)など、国家公務員の人材の多様化は急速に進んでいます。今後もさまざまな人材に活躍してもらうためには、短時間勤務をはじめ働き方の選択肢を増やすことが重要です。従来の画一的な働き方は、専業主婦の配偶者に支えてもらうことで無制限に残業できる男性を想定したものでしたが、もっと志向や価値観、ライフステージの多様化に対応した働き方を用意し、私生活と両立しながら長いスパンで活躍してもらえる環境を目指したいと考えています。

現在、『国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針』(*2014年度決定、2020年度一部改正)の改正に向けた議論を始めたところで、『週38時間45分』(*3)以外の働き方のレパートリーを検討していきたいと考えています。残業もコスト意識の高まりから減りつつありますが、一部には月100時間を超える職員もいて、依然課題となっています。残業ありきの働き方を変えるには、業務の効率化だけでなく職員全体の意識改革も必要です。マネジメント層は苦労の多い時代でもありますが、いきいきと長く勤めてほしいという想いは共有できていると思います」。

*2 人事院の公表(2025年6月30日)による2024年度の中途採用比率は35.7%で、2022年度の16.7%、2023年度の23.8%と比べ増加傾向にある。

*3 国家公務員の働き方は、民間企業が従う労働基準法ではなく「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」で規定され、一週間の勤務時間は同法により「38時間45分」と定められている。超過勤務に関する規定も異なるため、長時間の残業が可能となっている。

関連記事

オープンイノベーションを「ちゃんと事業化」するために必要な要素

TOA

音響機器メーカーのTOAは、異業種協創を通して新規事業を形にしてきた。成果につなげることが難しいとされるオープンイノベーションを育んだ土壌とは。

【WORKTREND⑲】テレワーカーのワーク・エンゲイジメント低下を防ぐには

島津明人/慶應義塾大学

ニューノーマルの働き方によって生じたワーカーのメンタルヘルス面の課題解決に向けて、産業精神保健の専門家からの提言を紹介する。