仕事と職場のグローバルトレンド2025「25のキーワード」(前編)

仕事とワークスペースをメインテーマとする世界的な知識ネットワーク「WORKTECH Academy」(ワークテック・アカデミー)では、グローバルトレンドを俯瞰する多彩な記事を発表している。今回はそのなかから、2025年1月に発表したトレンドレポート「The world of work in 2025」を紹介する。

レポートでは、「人」「場所」「テクノロジー」という切り口で、2025年に注目すべき25の主要トレンドを取り上げている。「人」に関する予測では、ハイブリッドで創造的なリーダーの育成、高齢化する人的資本、よりアクセスしやすいメンタリング、そして職場における神経多様性への取り組みなどが挙げられる。「場所」においては、職場の「活気指標」、関係性ベースの働き方の台頭、エクスペリエンスデザイン、ワーク・リゾート、さらに急速な気候変動に対応するための都市の回復力向上施策などが取り上げられている。「テクノロジー」のトレンドでは、ビデオ会議の改善や、職場での孤独感に対処するための有意義なつながりの創出に加え、「どこでもデジタル」と「デジタル・デトックス・ゾーン」の必要性が探求される。また、2025年における最も大きな変革の波としてAIの進化と新潮流が予測される。

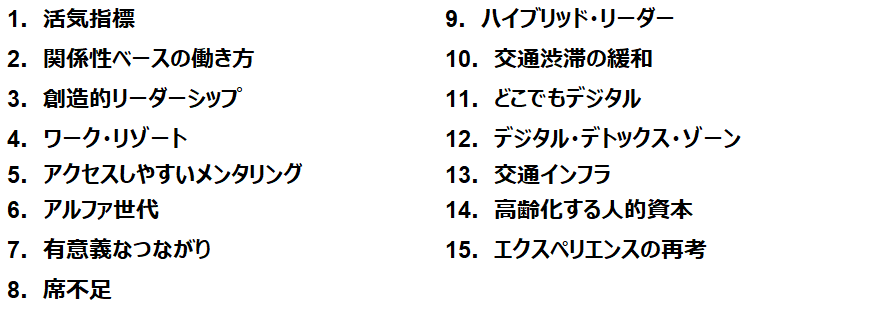

前編では、以下の15キーワードについて解説する。

1.活気指標(Vibrancy Metric)

職場の活気は新たな品質指標になるのか?

従業員がより自律的にオフィスへの出社を選べるようになるなか、「活気のある」職場とは何かを理解し、それを測定することが、ハイブリッドワークモデルを運用するうえで重要となるかもしれない。

オフィスが「非常に静か」から「非常に混雑している」までのどのレベルにあるのかを把握できれば、従業員は出社計画を立てやすくなり、対面での知識共有も促進されるだろう。しかし、理想的なバランスをどのように見極めればよいのか。そして、「活気指標」にはどのような要素を含めるべきだろうか。

オフィスの稼働率や利用パターン、騒音レベルなどは職場環境に大きく影響を与える要素であり、測定の出発点として適している。活気のある職場とは多くの従業員がリモートワーク中に恋しく感じた「賑わい」を備えているべきだが、この理想は特定の範囲内に収まる可能性が高い。また、数値データだけでは不十分である。リーズマン社の最近の調査によると、さまざまな業務をサポートするために多様なワークスペースを整備することが重要であると示されている。

さらに、従業員のフィードバックも欠かせない要素である。ある従業員にとって「活気がある」と感じる環境も、別の従業員には「騒がしすぎる」と感じるかもしれない。そのため、個人の視点を考慮しながら、最適なバランスを見極める必要がある。

最後に、職場の活気は、「その場に誰がいるのか」、「その人たちがどの程度つながっているのか」にも左右される。チームの近接性を測る指標を組み込むことで、有益な洞察が得られるかもしれない。

今後、オフィスの活気を測る指標は、職場環境の新たな基準を築く可能性がある。企業がオフィススペースを適切に管理し、従業員のエンゲージメントを高めるためのツールとなるかもしれない。

2.関係性ベースの働き方(Relationship-based Work)

活動ベースから関係性ベースの職場への転換

これまで、オフィスデザインの基盤として業務内容にあわせて働く場所を選択できるABW(Activity-based Working)の概念が広く知られてきた。しかし、多くの企業がつながりやコラボレーション、文化を重視するようになるなか、2025年の職場は、「何をするか」ではなく「誰と関わるか」に焦点をあてた関係性ベースの働き方を優先すると予測されている。

この関係性ベースの働き方(Relationship-based Work)の概念を提唱した、家具デザイン企業ミラーノル社のグローバル開発戦略部長ライアン・アンダーソン氏は、ワークプレイスデザインの基盤としてアクティビティだけを見るのでは十分ではないと述べ、その理由として「私たちの調査や最近の取り組みが、すべては人間関係に帰結することを示している。CEOはより良い文化を求めている。従業員は、オンラインでは得られない形で同僚とつながりたいと考えているし、チームとの再会も望んでいる。また、上司やリーダーとより質の高い時間を過ごしたいと考えている」と説明している。

関係性ベースの働き方では、職場をコラボレーションや信頼関係、感情的知性(EI、Emotional Intelligence)が交わる環境として再定義する。ミラーノル社は、環境心理学の要素を活用し、「場所への愛着」「強い絆」「弱い絆」を分析し、人間関係の価値を最大限に活かすデザインアプローチを開発した。このアプローチでは、関係性は単にビジネス目標を達成する手段だけでなく、職場文化や従業員満足の核となるものとして位置づけられている。

また、AIによるルーチンワークや反復作業の自動化が進むなか、従業員は創造性や問題解決能力、対人スキルを必要とする仕事にますます注力するようになるだろう。そこでオフィスは、人間関係の拠点として再構想され、コラボレーションやメンタリング、コミュニティ形成、仲間同士の交流を促すためのスペースが優先されると考えられる。

3.創造的リーダーシップ(Creative Leadership)

「明確さ」「創造性」「共感」がリーダーシップを再構築する

変化する働き方に適応できない旧来のリーダーシップモデルに対する不満は、決して新しいものではない。2019年に、世界経済フォーラムは「何かが機能していない。旧来のリーダーシップモデルはもはや通用せず、むしろ悪化している」と指摘した。しかし、ハイブリッドワークの複雑さが加わったことで、旧来型リーダーの限界がここ最近になって浮き彫りになった。こうした状況を受け、2025年は新たなリーダーシップモデルが台頭する年になるかもしれない。

『Creative Leadership: Born from Design(デザインから生まれるクリエイティブ・リーダーシップ)』の著者であるラーマ・ギーラオ氏は、基本的な柱として「共感」「明確さ」「創造性」を示し、それらのバランスと相互関係を軸とする創造的リーダーシップのフレームワークを提唱した。同氏は、「共感が高すぎるとリーダーとして押し付けがましくなり、明確さが高すぎると独裁的になってしまい、創造性が高すぎるとチェーンのない自転車のように懸命にペダルを漕いでもどこにも進まない」と述べた。

また、創造的リーダーシップの導入を阻む要因として、官僚的なプロセス、時間や資金の不足、組織に根付いた「これはうちのやり方ではない」という固定概念などが挙げられる。

2025年にはリーダーシップモデルを変革する余地が十分にあることは明らかだ。

4.ワーク・リゾート(Work Resorts)

2025年には、アメニティが充実したオフィスと単調なオフィスとの間に格差が生まれるかもしれない

「ワーク・リゾート」と呼ばれるアメニティが充実したオフィスは、アメリカでは増加の一途をたどっている。例えば、『ニューヨーク・タイムズ』紙で紹介されたメンローパークにあるスプリングライン複合施設には、特製の香りや海水スパ、屋外ワークスペース、「高級」ゴルフシミュレーター、「高級」イタリア食料品店などが揃っている。

シカゴのマートビルもまたワーク・リゾートの代表例である。240万平方フィートのオフィススペースには、入居企業専用のラウンジ、もぐり酒場(speakeasy)、最先端のフィットネスセンター、瞑想ポッド、常駐栄養士、赤外線サウナなどが完備されている。

記者イリーナ・アンヘル氏は、『ブルームバーグ』のワーク・リゾートに関する記事で、「オフィスワーカーを観光客だと思えばいい。彼らを、自慢したくなるような建物に招き入れ、同じ志を持つ人々と交わらせ、手厚くもてなす。そうすれば、通勤の手間も受け入れるようになるだろう。これがワーク・リゾートの考え方だ。オフィスが、ガラスと鋼鉄の高層ビルというよりはブティックホテルのような空間へと変わるのだ」と語っている。

ワーク・リゾートは、職場を「商品」から「サービス」へと進化させるプロセスの一環である。単に出社意欲を高めるだけでなく、他の人々が羨むような空間として設計されているのである。

5.アクセスしやすいメンタリング(Short-circuit Mentoring)

従業員はメンターとつながる機会を求めている

ハイブリッドワークの普及により、企業は自然発生的なメンタリングの機会の減少に直面している。

オフィスでの対面交流が減ることで、偶発的な会話や、リーダーの仕事を間近で学ぶ機会、非公式なフィードバックなど、かつてメンターシップを育んでいた何気ない瞬間が失われつつある。その結果、従業員は成長やキャリア発展に必要な指導を受ける機会を失い、より身近でアクセスしやすいリーダーシップを求める傾向が高まっている。

2025年には、リーダーへのアクセスは、従来のオフィスのアメニティやサービスと同等の価値を持つものとして認識されるだろう。従業員は、単にワークスペースを求めているのではなく、メンターとつながり、リーダーから有意義に学ぶ機会を求めている。

しかし、ハイブリッドワークとテクノロジーの普及により、リーダーは常に対応し続けなければならないというプレッシャーにさらされている。こうした「常時接続」状態は持続不可能であり、企業はリーダーシップとメンターシップのあり方を見直す必要がある。

体系的なメンターシッププログラムを優先し、バーチャルと対面の両方で意図的に育成とつながりを育むための場を設けることが必要である。また、リバースメンタリングプログラム(*若手社員が上司に学びを提供する仕組み)や、メンターシップのマッチングを支援するデジタルプラットフォームなどの革新的なアプローチも、ハイブリッド環境におけるメンタリングの課題を解決する鍵となるだろう。

2025年は、リーダーシップの可視性とアクセス性を高めると同時に、ハイブリッドワークのプレッシャーとのバランスをとるための「軌道修正」の年となる。メンタリングとリーダーシップ開発への投資は、従業員のニーズに応えるだけでなく、よりエンゲージメントが高く、回復力があり、自律したチームを育成することにもつながるだろう。

6.アルファ世代(The Alpha Era)

アルファ世代が職場や働き方を変え始める

アルファ世代(2010年以降生まれ)が社会に進出し始めるにつれ、2025年には職場のダイナミクスや環境に大きな変化が生じると予想される。高度なテクノロジーとAIが当たり前の世界に生まれ育ったこの世代は、チームや組織レベルで新たな行動パターンや期待をもたらすだろう。

アルファ世代は日常生活のなかで先進テクノロジーと深く融合しているため、情報への迅速なアクセスと効率の向上が期待される。一方で、その影響として問題解決における忍耐力の低下やテクノロジーへの過度な依存が懸念される。これは批判的思考力に影響を与え、対人関係や働き方の変化を引き起こす可能性がある。2025年には、アルファ世代のAIへの親和性が職場にどのような変革をもたらすかが見え始めるだろう。

また、アルファ世代の学習スタイルも従来とは異なる。この世代にとってメンターシップはキャリア発展に欠かせない要素であり、対面とリモートのバランスを適切に管理する新しい学習スタイルへと変化していくだろう。さらに、AIを活用した教育ツールが、職場の学習環境を一変させる可能性もある。

アルファ世代の社会進出は、オフィスデザインの変革を促すかもしれない。この世代はコラボレーションを重視する傾向が強いため、固定席は必要なくなるだろうか。あるいは、アルファ世代のAI活用によって、従来のオフィスという概念自体が不要になるだろうか。これらの問いは、2025年の職場における重要なテーマとなるだろう。

7.有意義なつながり(Meaningful Connections)

テクノロジーを活用して職場の孤独感に対処する

職場での孤独感は現代社会の深刻な課題の一つであり、依然として改善されていない。ギャラップ社の「グローバルワークプレイスの現状2024年」レポートによると、世界の従業員の5人に1人が職場で孤独を感じているという。ハイブリッドワークの普及もこの問題の解決にはつながっておらず、職場における強固な社会的つながりの重要性がますます高まっている。

ハイブリッドワークによる柔軟性の恩恵がある一方で、多くの従業員はリモートワーク中だけでなく、オフィスに来た時にも孤独を感じていると報告している。職場での交流は取引的で急ぎ足になりがちであり、従業員が望む有意義な関わりの機会はほとんどない。これまでテクノロジーは孤独感を助長する要因と見なされてきたが、2025年には解決策の一部として活用できる可能性がある。

テクノロジーを活用し、チームが集まった際により深く、より有意義な対面交流を実現するための基盤を築くためには、非公式でカジュアルな社交の重要性を認識することが不可欠である。しかし、多くの企業では、こうした機会が不足しており、従業員のコミュニティ意識や帰属意識の醸成が十分にできていない。

また、リーダーは社会的交流を任意や二次的なものと捉えるのではなく、有意義なつながりを企業文化の中核として捉えるべきである。そのためには、人間の潜在的なニーズや真のつながり、本質的なエンゲージメントを支援する人間中心のテクノロジーシステムの設計や、従業員が効果的につながるためのソフトスキル研修が重要である。

職場に蔓延する孤独感に対処するには、戦略的なアプローチが不可欠である。2025年には、有意義なつながりが人事の最重要課題の一つとして取り上げられることになるだろう。

8.席不足(Missing Desks)

意外にも、2025年には「席不足」が従業員のオフィス回帰を阻む最大の障壁の一つとなっている

パンデミック以降、企業は執務席を大幅に削減してきた。その結果、出社を義務化したにもかかわらず、従業員を収容しきれない状況に陥っている。『ブルームバーグ』によると、アマゾン社の米国7都市のオフィスでは、オフィス戻りの開始日が最大4カ月も延期されているという。また、イギリスのデジタル銀行スターリングでは、約3,200人の従業員を対象に、臨時のリモートワーク方針を廃止し、月に最低10日の出社を義務付けたものの、席不足によって計画が混乱した。

これは、現在のワークプレイス戦略の見通しに対する信頼を揺るがす問題でもある。2025年には、データ分析の活用を強化し、ファシリティ管理者がより適切に執務席スペースを確保できるようになることが求められる。

9.ハイブリッド・リーダー(The Hybrid Leader)

ハイブリッドワークには、特別なスキルを備えたハイブリッド・リーダーが必要

2024年に大きく取り上げられたオフィス回帰をめぐる議論の多くは、主に従業員の視点に焦点があてられていた。一方で、ハイブリッドワークの進化する環境を乗り越えようとするリーダーたちが直面するプレッシャーには、十分な関心が払われていなかった。むしろ、彼らは批判の的になることさえある。では、ハイブリッド・リーダーはどのような課題に直面し、2025年にはどのような資質が求められるのだろうか。

リーダーは複雑な状況のなかで意思決定を迫られている。多くの企業は、解約が難しく高額な長期オフィス賃貸借契約に縛られており、オフィススペースを有効活用しなければならないという財務的なプレッシャーに直面している。このような苦境は、ハイブリッドワーク施策にも影響を与えている。

さらに、ハイブリッド・リーダーは、生産性とイノベーションを維持しつつ、一体感のある企業文化を醸成しなければならない。従来、これは対面でのコラボレーションを通じて実現されてきた。しかし、特に育児など仕事以外の責任を抱える従業員にとっては、オフィス中心の勤務形態に戻ることへの抵抗感が強い。

したがって、ハイブリッドワークの成否は、リーダーがいかに適応し、革新を続け、組織と従業員の双方にメリットをもたらす柔軟で包括的な職場環境をつくり出せるかにかかっている。これらの責任は、ビジネスの成長を推進し、利害関係者の期待を管理するというリーダーの本来の役割にさらに重くのしかかる。

このような変化の激しい環境のなかで成功するために、2025年のハイブリッド・リーダーは、独自の資質を備えていなければならない。感情的知性(EI)や透明性のあるコミュニケーションを通じて信頼を築く力は不可欠となる。また、デジタルツールを活用してチームの関係性を強化できるテクノロジーリテラシー(*デジタル技術を理解して適切に活用するスキル)も重要となる。さらに、包括性、平等な機会、公正な待遇を推進する姿勢も必要不可欠である。

10.交通渋滞の緩和(Taming The Traffic)

2025年、交通渋滞がハイブリッドワークを促すきっかけとなるかもしれない

湾岸諸国の最新の動向は、2025年にはワークプレイス戦略において交通渋滞の影響をより真剣に考える必要があることを示唆している。

湾岸地域は、コロナ禍収束後、いち早く完全オフィス勤務に回帰した地域の一つだった。しかし、最近の動向を見ると施策の見直しが進んでいることがうかがえる。例えば、アラブ首長国連邦(UAE)の公共部門が週4.5日勤務へと移行したことで、シャルジャ市では交通事故が40%減少し、柔軟な働き方には意外なメリットがあることが明らかになった。

また、UAEでは交通渋滞を緩和するため、時差出勤や月5日のリモートワークを奨励する取り組みが進められている。これが広く採用されれば、交通渋滞を30%削減できる可能性がある。このような施策は、近い将来、UAEで正式に義務化される可能性もあり、現在慎重な姿勢をとっている民間企業にも導入が迫られるかもしれない。

湾岸諸国でのこうした動きは、2025年に交通渋滞の問題がハイブリッドワークの普及を促進するきっかけとなる可能性を浮き彫りにしている。それは湾岸地域にとどまらず、世界的な潮流となるかもしれない。世界的に見ても、通勤の半分以上はいまだに自家用車で行われており、北米ではその割合が約90%にも上る。

柔軟な働き方によって車の利用が減れば、大気汚染や交通事故の削減、そして無駄な移動時間の削減にもつながる。これは、ハイブリッドモデルを導入するための最も強力な論拠の一つとなるだろう。

11.どこでもデジタル(The Digital Everywhere)

会議室だけでなく、オフィス全体に広がるテクノロジーがハイブリッドワークを支える

2025年、職場デザインは次なる進化を迎える。それは、会議室など特定のエリアだけでなく、オフィスの隅々までハイブリッドワークに完全に対応した「真のデジタルオフィス」の実現だ。

柔軟な働き方が標準となるなか、多くの企業は、現在のテクノロジーがハイブリッド時代のニーズに十分に対応していないことを実感している。実際、バーチャル会議のほうがハイブリッド会議よりも効率的であることが明らかになっており、オフィス環境のさらなる進化が求められている。

2025年のデジタルオフィスは、この課題を解決するために、最先端テクノロジーを物理的な職場全体にシームレスに統合し、リモートでも対面でもすべての従業員が効果的にコラボレーションできる環境を目指す。その一環として、オフィスのあらゆる場所に、空間オーディオやAIを活用した文字起こし、没入型仮想コラボレーションプラットフォームなどのツールが装備される。

さらに、会議室にとどまらず、共有ワークスペースや休憩エリア、カジュアルなコミュニケーションスペースに至るまで、円滑なハイブリッド交流を支えるテクノロジーが導入される。こうしたイノベーションはリモートワーカーとオフィス勤務ワーカーの間の格差を解消するだけでなく、生産性やエンゲージメント、そして従業員の全体的なエクスペリエンスの向上にもつながる。

2025年、「どこでもデジタル」潮流をリードする企業は、ハイブリッドワーク時代における職場を、イノベーションとつながりを促進する真の拠点へと進化させていくだろう。

12.デジタル・デトックス・ゾーン(Digital Detox Zones)

燃え尽き症候群を防ぐには、テクノロジーへの「常時接続」からの脱却が必要

「どこでもデジタル」のトレンドがオフィスに浸透するなかで、従業員が意図的にデジタルから離れ、リフレッシュできる空間のニーズが高まっている。2025年には、企業が従業員のウェルビーイングと生産性を向上させるために、「デジタル・デトックス・ゾーン」の導入を進めることが予想される。これらのスペースは、オフィス全体に広がるテクノロジーとのバランスを取り、オン・オフの切り替えと内省に不可欠な場となるだろう。

これらの静かでテクノロジーから解放された隠れ家は、従業員がリセットし、充電し、バランスを取り戻すための環境を提供する。バイオフィリックデザインの原則に基づいたデジタ ル・デトックス・ゾーンは自然素材、緑、感覚的な要素を組み合わせ、癒しと安らぎの空間を創造する。自然とつながることはストレス軽減や精神的な明晰性の向上に大きく貢献することが研究でも明らかになっている。

例えば、木材には脳の活動を落ち着かせる効果があり、緑はマインドフルネスや創造性を高めることが示されている。屋内庭園やウェルネスサンクチュアリ(*癒しの空間)、自然を感じられる触覚的な素材はメンタルヘルスを向上させ、イノベーションを刺激する。

これまでにもデジタル・デトックス・ゾーンは存在していたが、2025年の職場の革新のなかで、これらの空間はこれからの働き方に欠かせない存在として定着していくだろう。

13.交通インフラ(Transport Infrastructure)

大規模プロジェクトの成功が自信を生む

経済の生産性と成長を促進する、大規模で複雑かつ高価な交通インフラプロジェクトが2024年に注目を集め、政策立案者や政治家、投資家に対し、こうした壮大な計画が成功しうるという自信を与えた。その結果、今年はさらに野心的なプロジェクトが受け入れられる地盤が整いつつある。

ロンドンの地下鉄網のエリザベス線は、英国で最も権威ある建築賞である2024年RIBAスターリング賞を受賞した。このような評価は、全長62マイル、10の新駅を擁するこの大規模プロジェクトにとっては極めて珍しいことである。

RIBAの審査員はこのプロジェクトを「洗練されたシンプルさに覆われた、極めて複雑な建築的偉業」と評し、RIBA会長兼審査委員長のムイワ・オキ氏は「完璧で効率的、そして見事に調和のとれた都市内交通の解決策」と称賛した。

また、シドニー地下鉄の延伸も2024年8月に開業し、好評を博している。新たに拡張されたセントラル駅はオーストラリア史上最大規模の交通インフラプロジェクトの一環であり、『ウォールペーパー』誌によって「シドニーのアイデンティティの核となる」と予測されている。

オフィス回帰が進むなか、より高速で信頼性の高い交通ネットワークの整備が求められている。2025年も引き続き、大規模インフラプロジェクトの動きが活性化するだろう。

14.高齢化する人的資本(Ageing Human Capital)

高齢労働者への注目が高まる

2024年は最年少層のニーズや嗜好に対応する年だったが、2025年は高齢労働者の支援に焦点が移るかもしれない。人手不足や低生産性に直面している多くの国では、高齢労働者を経済活動に留め、福祉支出を抑えることが重要な課題となっている。

この傾向を最も象徴するのが日本であろう。同国では高齢者の割合が非常に高く、急速な高齢化への対応に長年取り組んできた。日本の経済産業省は人的資本経営を積極的に推進しており、企業に対して人的資本に関する情報開示を義務付けている。この政策の目的は、透明性を高めるとともに、企業が人的資本への投資を優先するよう促すことにある。

また、ザイマックス不動産総合研究所によると、日本では現在、多くの企業が人的資本経営の観点からワークプレイス戦略の重要性を認識しており、従業員のウェルビーイングや生産性、イノベーションを高めるためにオフィス環境の見直しや適切なハイブリッドワークモデルの運用を模索している。これまで高齢労働者は職場での疎外や定年退職を余儀なくされることが多かったが、こうした新たなアプローチにより恩恵を受けると考えられる。

一方、『フォーチュン』誌によると、アメリカでは「新しい定年は、定年がない」という考え方が広がりつつある。大卒のベビーブーム(団塊)世代は、「働くことが好き」という理由から60代、70代になっても働き続ける傾向にある。

2025年には、世界的に高齢労働者の活用を促進する動きが加速するだろう。

15.エクスペリエンスの再考(Experience Redux)

新たなデータ分析がエクスペリエンスの再構築の鍵となる

仕事と職場のトレンド2024年では「リターン・オン・エクスペリエンス(*職場体験の価値向上)」に焦点があてられると予測されていたが、実際には多くの関心が「オフィスへのリターン(*オフィス回帰)」という別の種類の「リターン」に向けられ、働き方を向上させる機会が見過ごされてしまった。

AIを活用したワークプレイス分析プラットフォームであるアディエム社の共同設立者イアン・エリソン氏は、2025年には「ワークプレイス・エクスペリエンスの再考」が求められると述べている。職場環境を振り返り、再定義し、再編成することで、大きく前進するための基盤を築くことができるという。

2025年は「利用者エクスペリエンスの優先」を軸に軌道修正する年となるだろう。そのためには、まず従業員の体験を向上させるために何が機能しているかを理解する必要があり、そのためにはデータの活用が鍵を握る。企業はすでにヘルプデスクの問い合わせ履歴やサプライヤーのパフォーマンスフィードバック、SNSの活動履歴、そして従業員エンゲージメント調査の結果など貴重なデータを保有している。

2025年の鍵は、これらの見過ごされているデータを掘り起こし、ワークプレイス・エクスペリエンスを向上させるための実践的な洞察を導き出すことにある。