高度経済成長を支えてきた日本の長期雇用慣行

日本の企業に勤めるワーカーは「会社員」と呼ばれ、就職において「就社」の傾向が強いとされている。就職先さえ慎重に選べば、新卒から定年までの雇用が保障されるほか、勤続年数に相応の報酬、ポジションもある程度約束される。「終身雇用」「年功賃金」を二本柱とする日本の雇用慣行は、企業自身の継続的な成長を前提に、従業員の長期育成や組織の一体感を重視してたどり着いたものである。こうした雇用慣行は戦後日本の労働市場に定着し、企業の人材確保に貢献したほか、労働者の安定した生活に対する期待に応え、結果的に日本経済は飛躍的な成長を遂げた。また、景気後退期も含めた長期間にわたり、日本の失業率が世界でも低い水準を保ったのも、長期雇用慣行によるところが大きい。

このように大きな功績を残し、高度経済成長期には世界から注目された日本型雇用慣行は、しかし現在逆風にさらされ、転換の時を迎えている。背景を一つずつ解説していきたい。

社会・経済環境の変化により、従来の労働制度の見直しが急務に

まず、90年代バブル崩壊以降「失われた20年」と呼ばれるデフレが続き、日本の経済成長が鈍化するなか、企業は当初見込んでいた好業績を維持し、従業員に一律の昇格・昇給を保証することが難しくなった。そこで従業員の成果・業績を評価システムに組み込む企業が増え、従来の年功賃金制度が崩れ始めた。また、少子高齢化が進むにつれて企業の人員構成も高齢化しており、年功賃金制度は企業にとってますます大きな負担となっている。

一方、従来の雇用・評価制度では、従業員のやる気や企業に対する忠誠心が問われるため、仕事に費やす時間が長いほど評価が上がる傾向がみられる。結果、他の先進国と比べて労働時間が長く、労働生産性が低い点が問題となっている。また、職場の同調圧力の根強さや若手社員に権限委譲したがらないといった日本企業の風土が、労働者の自主性を妨げ、イノベーション不足に陥る原因となっているとの指摘もある。グローバル競争で負けないためには、労働生産性の向上とイノベーションの創出が不可欠であり、日本型人事制度の見直しは急務となっている。

また、わが国の産業構造も大きく変わってきた。一昔前、「made in Japan」の高品質製品が世界で輝いた時代においては、「経験・勘・度胸」を持つ職人によって支えられてきたモノづくり産業が高度経済成長をけん引していた。「経験・勘・度胸」は年功の積み重ねにより醸成されるため、それに相応する賃金体制は合理的であったといえる。しかし近年、IoTやAIといったテクノロジーにけん引される第四次産業革命の急速な進展に伴い、求められる人材像は、情報活用能力を備え創造性に富んだ人材へと変化してきた。彼らの能力、貢献度は年功との関連性が比較的薄く、従来の賃金体制では不満を招きやすいため、人材流出につながる恐れが高まっている。

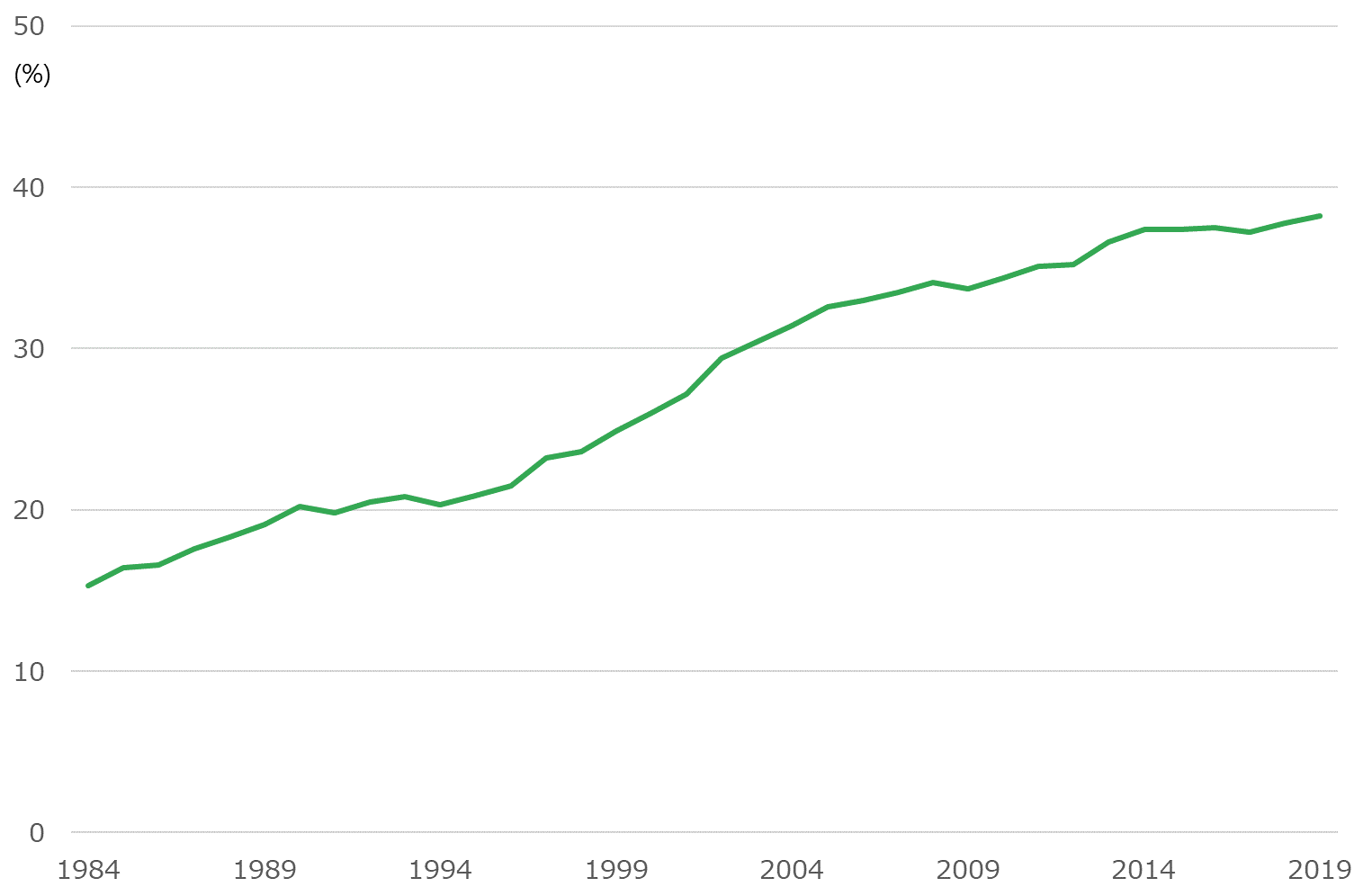

労働環境におけるもう一つの大きな変化が、非正規雇用者の増加である。バブル崩壊後、国際競争の激化や技術革新のスピードアップから経営の不確実性が増したため、多くの企業は人件費が抑えられ、柔軟性のある非正規社員の活用を人事戦略の一環とした。結果、非正規雇用者の増加傾向が続き、現在すでに雇用者全体の1/3を超えている(図表1)。つまり、日本のワーカーの1/3はすでに「会社員」ではなくなっている。同時に、正規社員と非正規社員の待遇の格差によって、従来の人事制度が目指していたアットホームな職場づくりは現実的ではなくなった。

【図表1】非正規雇用者の割合推移

- 出所:総務省「労働力調査」「労働力調査特別調査」の調査結果よりザイマックス総研作成

家族形態や価値観の変化が労働市場を流動化させる

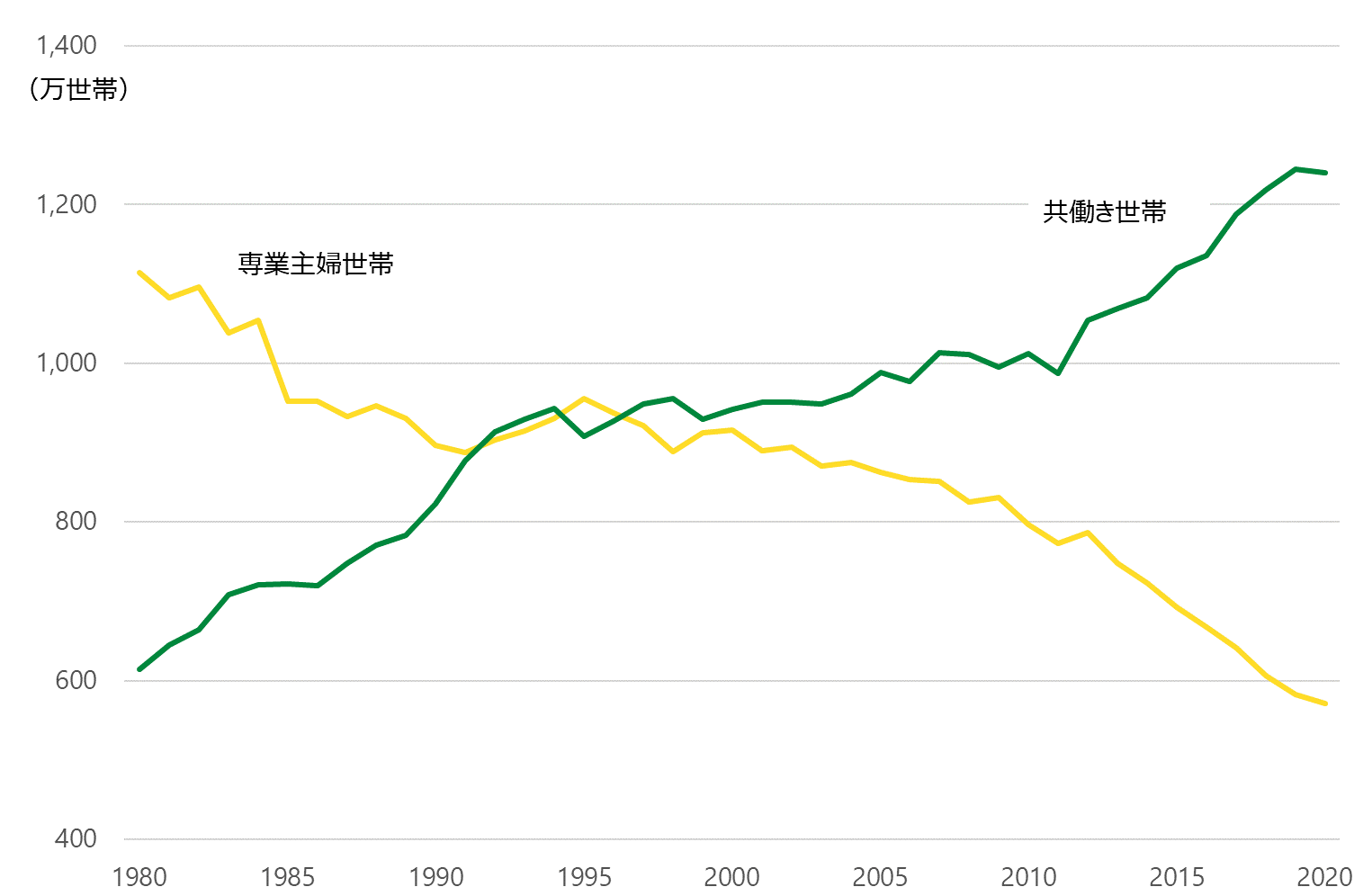

また、日本人の家族形態も変化しつつある。会社員の父親と専業主婦の母親、及び子供で成り立った世帯は昭和時代の典型的な家族像といえる。背景としては、日本企業の雇用慣行は男性を中心的対象者としており、日常的に長時間労働を繰り返し、転勤が命じられる可能性がある彼らを支える専業主婦が必要であった。しかし、共働き世帯の数が年々増加し(図表2)、男性であっても家事・育児を分担すべきとの考えが主流になった今、長期雇用慣行の大きなメリットである「従業員の配置転換(職務・勤務地の変更)のしやすさ」は失われつつある。

【図表2】専業主婦世帯と共働き世帯の推移

- 出所:総務省「労働力調査」「労働力調査特別調査」の調査結果よりザイマックス総研作成

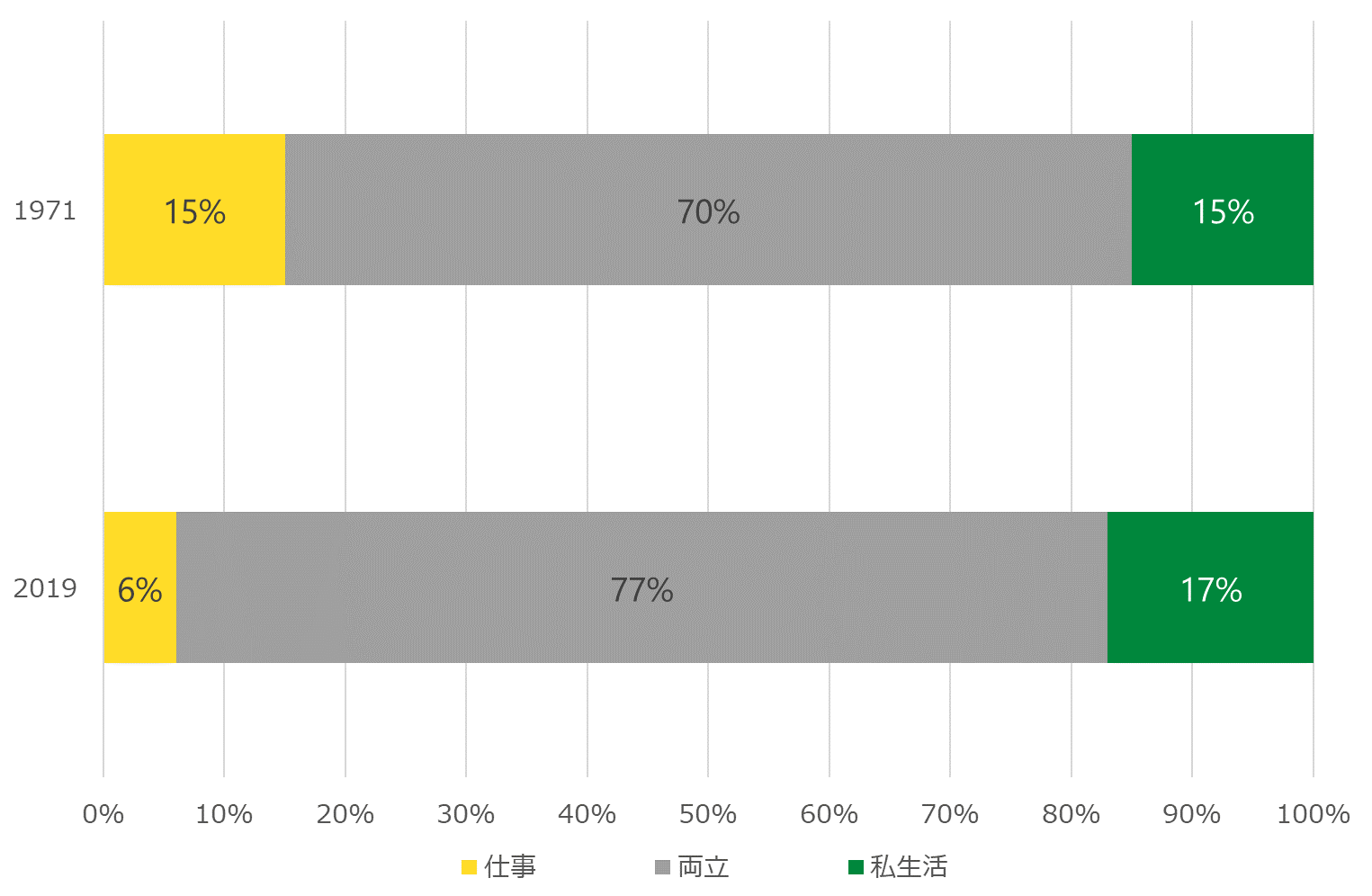

家族形態やライフスタイルの変化は、働くことに対する意識や価値観にも影響を与えている。かつては企業に献身し、「企業戦士」として働くことは当たり前であったが、行き過ぎた場合の「過労死」は社会問題となり、仕事を優先してプライベートを犠牲にする考えが改められつつある。日本生産性本部が新入社員を対象に行った「働くことの意識」調査では、「仕事中心か」「(私)生活中心か」の質問に対して、2019年に「仕事中心」を選ぶ人の割合は6%にとどまり、1971年当初の15%の半分にも及ばない結果となった(図表3)。

【図表3】働くことに対する意識変化

- 出所:日本生産性本部「働くことの意識」の調査結果よりザイマックス総研作成

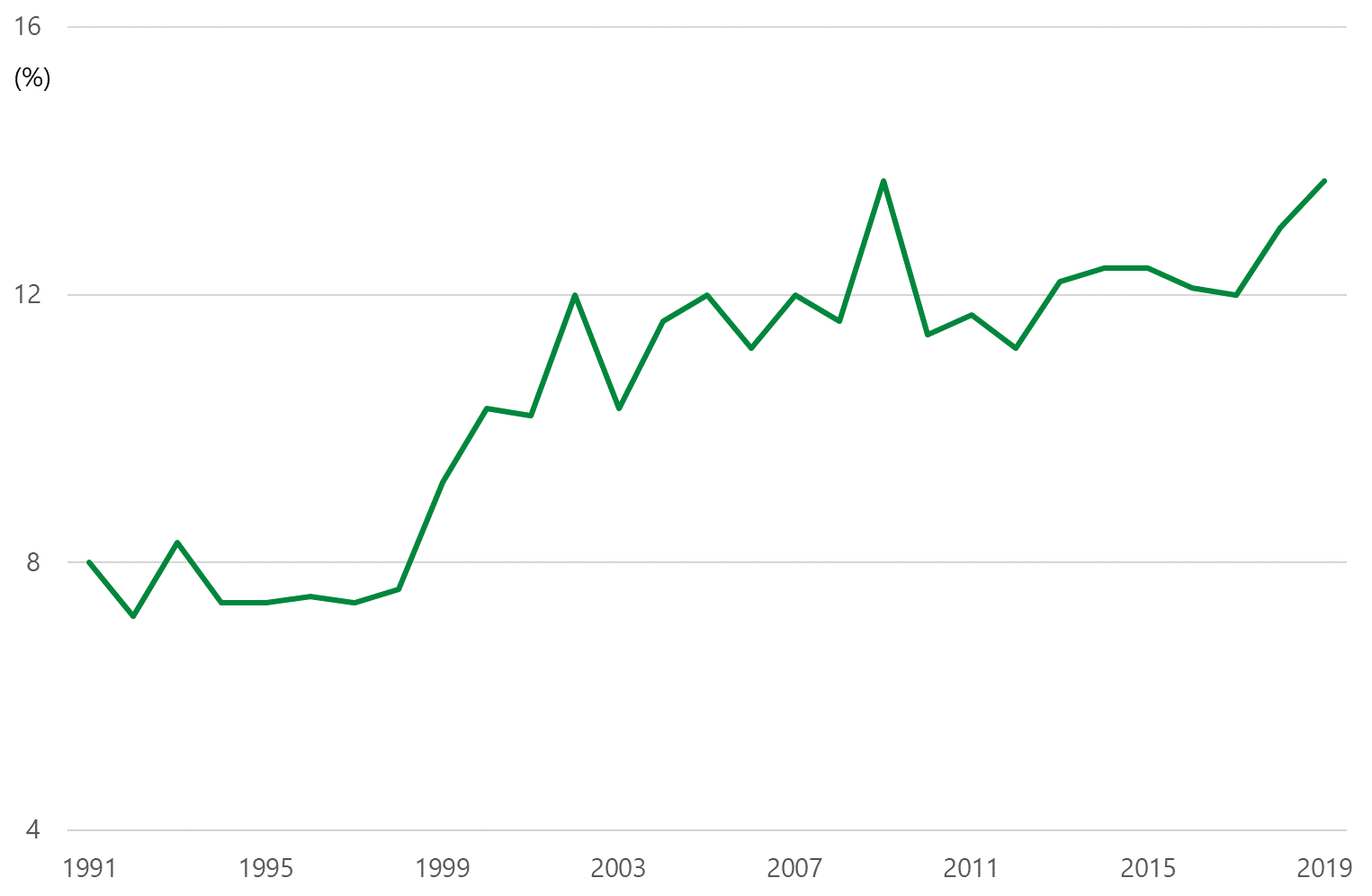

こうした社会環境と意識の変化から、日本労働市場の流動化が進んでいる。世界において、日本人ワーカーの「生涯一社」に対する意向は依然として強いものの、自身のライフスタイルの変化や希望のキャリアパスに合わせた転職は過去に比べ一般的なものとなった。中小企業だけでなく、安定したキャリアを期待できる大企業でも、従業員の離職率に増加傾向がみられている(図表4)。従って、企業にとっては、新卒採用からの長期雇用を前提とする人事戦略を見直す必要が出てきている。

【図表4】大企業(1000人~)の男性社員の離職率推移

- 出所:厚生労働省「雇用動向調査」の調査結果よりザイマックス総研作成

働き方改革、コロナ禍を機にワーカーの選択肢がさらに増える

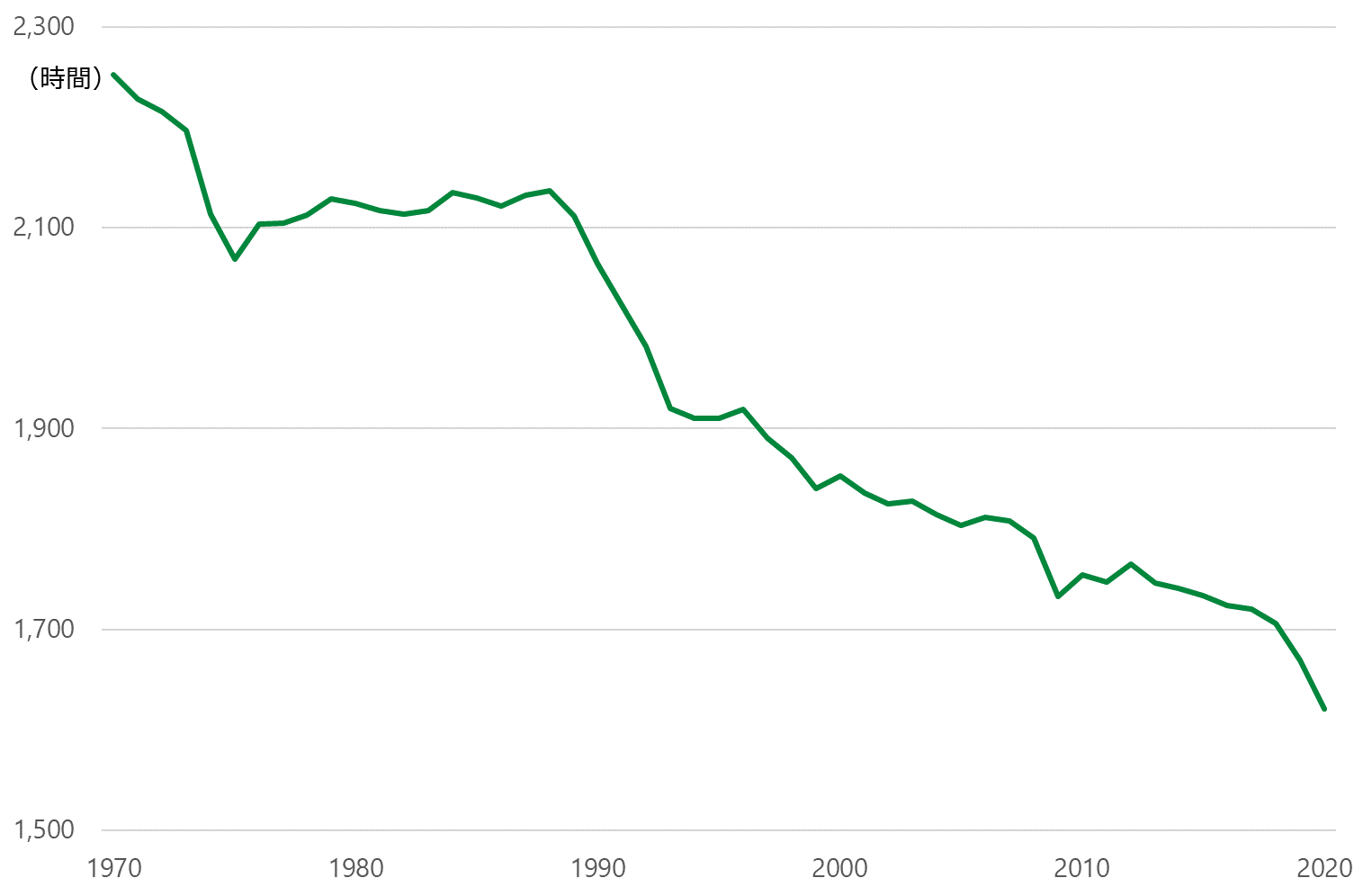

近年では、政府が生産性の向上や就業機会の拡大を目指して、労働者が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を選べるように「働き方改革」を推進してきた。長時間労働が厳しく制限されたほか、フレックスタイム制を導入した企業も増えた。これまで、法定労働時間の引き下げ、週休2日制の定着、ワーク・ライフ・バランス意識の普及によって減少し続けてきた日本人の労働時間は、「働き方改革」を機に減少ペースが加速した(図表5)。直近では、「選択的週休3日制」の導入も浮上しているなど、今後も労働時間のさらなる低減が予想される。

【図表5】常用労働者1人平均年間総実労働時間数

- 出所:厚生労働省「毎月勤労統計調査」の調査結果よりザイマックス総研作成

労働時間が短縮しているほか、従業員たちが協働する物理的空間、つまり本社オフィススペースの縮小もみられる。オフィス以外の場所にいながら働ける「テレワーク」は、政府が働き方改革の一環として近年推進してきた。特にコロナ禍を機に、在宅勤務を中心としたテレワークが急速に普及しており、30%の企業はポストコロナにおいてもオフィス面積を縮小したいと考えている(*1)。ワーカーと企業の接点は、時間及び空間の両面において今後ますます減っていく可能性がある。

- *1 出所:2021年3月22日公表 ザイマックス総研「経営課題としてのワークプレイス戦略」

働き方の変化が加速するなか、あわせて雇用・人事制度を見直す必要性が出てきた。従来の人事評価は、成果に加え、従業員が日常的に業務を遂行する過程にもウェイトを置いていたが、テレワークが浸透した結果、その過程を観察しづらくなったことで、主にアウトプットによって人事評価を行わざるを得ない状況となった。それに伴い、明確な職務・業務目標を定める「ジョブ型」が企業から注目されている。2020年には日立製作所や富士通、KDDIなどの大手企業が相次いでジョブ型人事制度の導入を宣言した。ジョブ型人事制度の導入によって、企業が求める人材像はゼネラリストからスペシャリストに変わることになるであろう。ワーカーにとっては、仕事を通して専門性を高めることでキャリアアップの転職が実現しやすくなるというメリットが期待できる。

また、テレワークによってワーカーに時間の余裕が生まれたことや、昨年政府が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改訂したことで副業・兼業の管理はよりしやすくなったことなどを背景に、企業が副業・兼業を解禁する動きが目立ち始めている。タニタや電通が推進している「従業員の個人事業主化」制度(従業員が退職後、個人事業主として会社と業務委託契約を結んで働く)も大きな話題を呼んだ。従来は企業が従業員の長期的キャリアを担保する代わりに、自社に縛り付ける風潮が強かったが、こうした動きから、その縛りが緩くなりつつあると考えられる。

一方で、従業員の長期育成を視野に入れて、エンゲージメント向上や従業員同士のコミュニケーション促進を目指し、充実した社員寮や社内イベントといった昔ながらの施策に注力している企業もみられる。例えば、2018年に伊藤忠商事が18年ぶりに社員寮を復活させた。多彩な共有施設を設け、年代や部署を超えたコミュニケーションの深化を通して、価値観の共有や一体感の醸成を目指している。また、従業員同士の交流促進、連帯感や団結力の育成を狙い、社内運動会を開催する企業もコロナ禍までは増えていたようだ。

DX時代を生きるワーカーの可能性と課題を考える

以上さまざまな動きから、ワーカーにとっては、勤務時間、働く場所、そして会社との関係が多様化していることがうかがえる。現在萌芽しつつある流動的な雇用スタイルやキャリア観は、過去の終身雇用に比べると不確実性の高いものではあるが、人生100年時代を迎え、キャリアの長寿化が予想されるなか、働く選択肢が増えることはワーカーにとってチャンスであるともいえる。フレキシブルなキャリアパスを通じて、自分らしく働くことは、ワーカーの自己実現につながりやすい道であろう。

また、技術の進歩を背景に、あらゆる分野においてDX(デジタルトランスフォーメーション)が進展している。今後は既存業務が自動化され失われる一方で、今までなかった仕事が新たに生まれることもある。こうした変化に対応するには、ワーカーが自らのキャリアを自律的にコントロールすることが不可欠となるであろう。具体的には、心身の健康維持や、新しい仕事に適応するためのリスキリング・アップスキリング、そして職場と家族だけに限らない多様なコミュニティを通して様々なリレーションを構築することなどが考えられる。

従来の日本雇用慣行はすでに崩れつつあり、今回のコロナ禍を機に、さらに大きなチャレンジに直面している。多くのワーカーが未知の状況を体験し、自身の仕事、働き方、キャリアについてあらためて考えるようになった。WORKTRENDシリーズ記事では、変化し続ける時代の雇用・人事制度、働き方、ワーカーの価値観など、働く「人」に関わるテーマに注目し、継続して発信していきたい。