2025.06.19

仕事の未来

~人手不足問題の解決に向けて(第8回)~

1. はじめに

ザイマックス総研では労働市場の人手不足に問題意識を持ち、2023年5月から本シリーズ「人手不足問題の解決に向けて」を公表してきた。第1回(*1)から第2回(*2)にかけて、職業を「デスクワーク」と「ノンデスクワーク」に分解し、今後はノンデスクワークの労働需給ギャップが大きくなること、つまり人手不足問題の核心がノンデスクワークにあることを指摘した。

社会を支えるノンデスクワークの人手不足がこのまま深刻化すれば、これまで当たり前とされてきたサービスの提供が困難となり、日常生活や企業活動に支障をきたすだけでなく、経済的損失を招くなど、重大な社会課題へと発展することは避けられない。

しかし一方で、ノンデスクワークをはじめとする「仕事」の在り方そのものが変わる兆しも多数みられ始めている。本レポートでは、一つひとつの「変化の兆し」について考察し、最終的にノンデスクワークの進化と人手不足問題の解消につながる、望ましい未来への道筋を展望する。

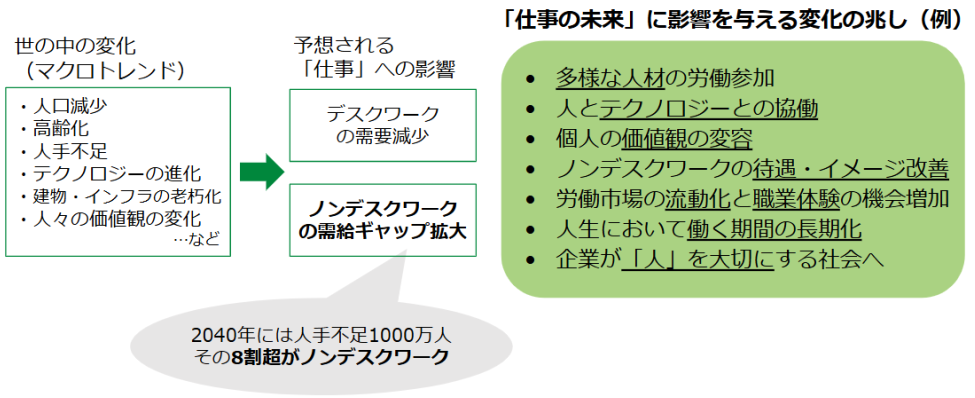

2. 世の中の変化と「仕事」への影響

現在、社会では人口減少や高齢化、人手不足といったマクロトレンドが進行している。同時に、テクノロジーの進化や建物・インフラの老朽化、人々の価値観の変容も起きている。これらの社会変化は今後さらに複雑化・加速し、将来の「仕事」の需要と供給に大きな影響を与えると考えられる。

具体的には、大きなトレンドとしてデスクワークの需要が減少し、ノンデスクワークの需給ギャップが拡大する可能性がある。ザイマックス総研の推計(*2)によると、2040年には約1000万人の人手不足が見込まれ、その大部分(819万人)はノンデスクワークの領域で発生する。つまり、「われわれの日常生活を現場で支える」職業での人手不足が深刻化する見通しだ。

この推計は、経済成長率、産業構造、人口減少率などが現状と大きく変わらないという前提に基づいているが、技術革新などの飛躍的な影響を考慮した場合、デスクワークの需要はより急速に減少するとの見方が強い。たとえば、世界経済フォーラムの推計(*3)では、デジタル化やインフレ、気候変動などの影響により職業ごとの盛衰が分かれ、2030年までに今ある雇用の総数の8%(9,200万人)が失われるとしており、絶対数が最も減少する職業として事務・秘書職や郵便局員、銀行窓口係、データ入力係などが挙げられている。

また、2024年2月発表の研究論文(*4)によると、生成AI「ChatGPT」の登場はオンライン求人プラットフォーム上の求人投稿件数に影響を与え、特にライティングやソフトウェア開発職などの求人数を大きく(最大30%)減少させたことが明らかとなった。このように、デスクワークの自動化・代替はすでに現実のものとなりつつある。

一方、ノンデスクワークは物理的な要素が大きく、タスクも多様であるため自動化が困難であり、代替には時間を要する。よって、相対的に需要が高止まりし、今後の職業選択において存在感を強めていくと考えられる。前述の世界経済フォーラムの推計でも、雇用の絶対数が増える職業として、農業従事者、配達ドライバー、建築作業員、店舗販売員といったノンデスクワークが挙げられている。

また、ノンデスクワークの需給ギャップをさらに拡大させる要因も山積している。高齢化に伴い対人サービスを中心とする労働集約的な分野(光熱・水道、保健医療、交通・通信など)の需要が増大すること(*5)、EC(電子商取引)の普及により物流関連業務の需要が継続的に拡大していること、高度経済成長期に造られた建物やインフラが一斉に老朽化し、それに伴う点検・修繕・改修といった業務の需要が高まっていることなどである。こうした複数の要素が重なり、ノンデスクワークにおける人手不足は今後さらに深刻化していくと見込まれる。

3. 変化の兆し

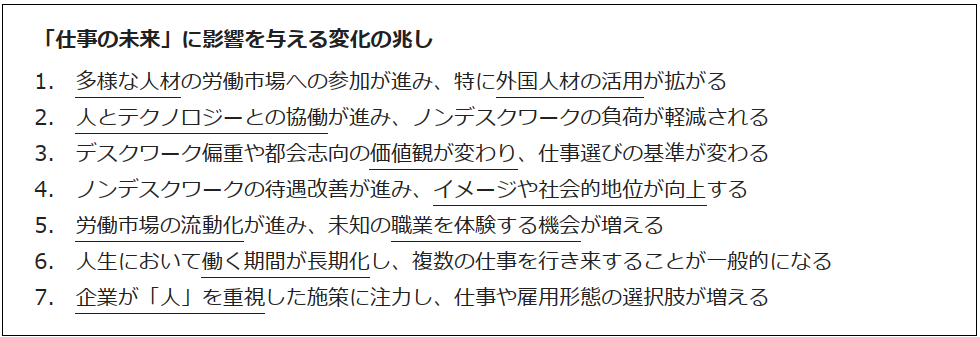

このように、さまざまな要因がノンデスクワーカー不足という社会課題を招いているものの、一方で明るい兆しも現れ始めている。ここではいくつかの「変化の兆し」を取り上げ、それぞれが仕事の未来と社会にどのような影響を与えうるか、その道筋を考察する。

1. 多様な人材の労働参加

ノンデスクワークの人手不足対策として現在進んでいるのが、多様なワーカーの労働参加である。女性や高齢者、外国人、持病や障がいのある人など、過去には労働市場で少数派であった人々にも活躍してもらうための環境整備が進んでいる。

なかでも、将来的な労働力として期待されているのが外国人材であり、国や企業による就労支援策が相次いで打ち出されている。たとえば、政府は2027年をめどに在留資格「特定技能」(*6)の対象業種を現行の16業種から19業種に拡大し、企業が外国人をより採用しやすくなるような制度改革を予定している。企業独自の取り組みとしては、海外の日本語教育機関と連携して現地で採用活動を行うほか、来日後には寮の提供や銀行口座開設支援、日本語研修や資格取得支援など、就業と生活の両面から外国人材の受け入れを支える事例が増えている。

2. 人とテクノロジーとの協働

人手不足と人件費高騰が自動化・省人化の動機となり、「人とテクノロジーとの協働」が多様な現場で進展している。近年では、ロボットやAIといったテクノロジーの活用が、業務の効率化と人材の有効活用を両立させる手段として注目されている。

たとえば警備業界では、警備ロボットやドローンといった機器とAI画像解析を組み合わせて警備体制を強化しつつ、人間は遠隔監視や来訪者対応など、より安全で付加価値の高い業務に集中できる環境が整いつつある。また、AI技術とロボティクスを統合し、物理環境で自律的に判断・行動できる「フィジカルAI」も、すでに製造、物流、小売、医療、防災といった領域で一部実用化され、人の代替というよりも補完としての役割が拡大している。

ノンデスクワーク領域でのテクノロジー活用には、重労働や危険作業、精神的負荷の高い業務(例:クレーム対応や夜勤警備など)を一部自動化することで、人間の負荷を軽減できるという特徴がある。その結果、就労にあたり体力面での制約があった高齢者や障がい者、言葉の壁があった外国人などにも働きやすい環境が生まれ、ノンデスクワークの間口が広がると考えられる。

3. 価値観の変容による仕事選びの基準の変化

社会の変化に伴い、個人の価値観も急速に多様化している。特に若年層では、仕事を通じて社会貢献する価値観や、経済的成功よりも私生活を重視する価値観が支持され、デスクワーカーの優位性を支えてきた「大企業に入れば生涯安泰」という就労観は過去のものとなりつつある。

価値観の変容は仕事選びの基準を変え、その結果として、ノンデスクワークに興味を持つ人が増えている(*7)。背景には、コロナ禍においてエッセンシャルワーカーの重要性が再認識されたことや、不透明な社会情勢で「手に職」の魅力が高まっていること、また都心に集中するデスクワークと比べ、全国どこにでも仕事がある点が評価されていることなどがある。Z世代は上の世代と比べて地元志向が強く、都会に出るよりも地元での就職を希望する割合が5割を超えるという調査結果もあり(*8)、そうした層にとってノンデスクワークは魅力的な選択肢として映るようになるだろう。

国も地方創生を国家的な課題と位置づけ、二地域居住を促進するための法改正(*9)などを進めており、都市部でデスクワークに従事していた人が地方でノンデスクワークに関与しやすくなる環境が整いつつある。こうした流れは、都市と地方の労働構造の再構築にもつながり、より自由で多様な職業選択の実現に資すると考えられる。

4. ノンデスクワークの待遇改善とイメージアップ

日本では長年のデフレにより人件費が抑制され、ノンデスクワークの一部職種において、低賃金かつ厳しい労働環境や不安定な雇用条件で働かざるをえない構造が固定化されてきた。しかし、近年のインフレやノンデスク領域での深刻な人手不足を背景に、賃金の上昇や待遇改善が進み、ノンデスクワークのイメージや社会的地位にも変化が見られるようになっている。

すでにアメリカでは、大学教育費の高騰や建設業界の賃金上昇、さらにはIT業界でのリストラ加速といった状況を背景に、職業訓練校を経て溶接工や配管工などのプロフェッショナル人材を目指す選択が若者に支持され始めている(*10)。日本でも同様に、建設や物流、介護など多くのノンデスク領域で価格転嫁や賃上げが進みつつあり、デスクワークとの賃金格差が縮小する可能性がある。

加えて、制度面での労働者保護も進んでいる。たとえば、2019年に導入された時間外労働の上限規制はノンデスクワーカー不足を加速させた(「2024年問題」)が、ワーカーが長時間労働を強要されるリスクは低くなった。2023年にはカスタマーハラスメントや感染リスクの高い業務も労災認定の対象に追加され、働く環境への配慮が強まっている。2024年の「骨太の方針」においても、カスハラ対策の強化が明記されており、企業側も対応を迫られている。こうした社会変化はノンデスクワークの負荷を軽減し、「敬遠される仕事」から「選ばれる仕事」へと進化させる契機となるだろう。

5. 労働市場の流動化と、職業体験の機会増加

転職市場の活性化や、副業・兼業の規制緩和、スポットワークの普及といった変化が相まって、日本の労働市場の流動性はかつてないほど高まっている。これには企業間の流動性だけでなく、デスクワークとノンデスクワークのような異なる職業間の流動性も含まれる。

政府も、デジタル化の進展によるホワイトカラー職の需要減少を見据え、事務職従事者が製造業や建設業などに移行できるよう支援する方針を打ち出している(*11)。たとえば、厚生労働省が実施する「求職者支援制度」では、異業種への転職希望者に対して無料の職業訓練と生活支援を提供している。また、「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)」では、企業が従業員に対して新たなスキルを習得させる訓練を実施した際、訓練費用や訓練期間中の賃金が助成される。これらの制度はデスクワーク人材の職種転換を促す基盤となっている。

また、「仕事旅行」や「おてつたび」といった短期の職業体験を提供する民間のマッチングサービスも多数登場しており、「一度就職するとほかの仕事を試す機会や時間が持てない」という従来の課題を解消しつつある。こうしたサービスは、異業種・異職種への挑戦の心理的ハードルを下げ、柔軟なキャリア形成を後押しする。

6. 人生において働く期間の長期化

日本人の健康寿命が延びるなか、年金制度への不安などもあり、高齢期にも働き続けることが多くの人にとって現実的な選択肢となっている。一般的に、企業勤めのデスクワーカーは定年退職によってキャリアの断絶を迎え、会社で培った知識や経験を退職後に生かす場面は限られる。一方、いわゆる「手に職」のノンデスクワークは年齢に関係なく経験を積み重ねられるため、生涯にわたり長く働ける点が相対的に魅力となるだろう。技術革新により作業の肉体的負荷は軽減され、高齢者でも従事可能なノンデスクワークの職種は今後さらに広がると見込まれる。

また、社会の変化が加速する現代において、今ある一つの仕事に一生従事することは現実的ではなく、一人の人が複数の仕事を行き来することが一般的になると考えられる。企業に依存せず、複数の仕事を組み合わせて収益を得る「ポートフォリオワーカー」が増加すれば、人口減少社会においても労働投入量は増加し、労働力不足の緩和につながるだろう。

7. 企業が「人」を大切にする社会へ

企業は競争力を維持するため、「人」を中心とした経営への転換を迫られている。待遇や労働環境の改善はもちろん、教育・研修制度の整備などによってキャリア構築を支援し、個人の能力を発揮する場としての役割を果たすことが求められる。こうした変化に適応できない古い体質の産業・企業は淘汰され、適応力の高い事業者が残ることで市場全体の生産性が高まり、人手不足という構造的な社会問題を乗り越えていく。

また、人材の多様化に対応するため、従来のように画一的な仕事や雇用に人を当てはめるのではなく、多様な人にあわせて多様な仕事と雇用形態、働き方を企業が用意するようになる。短時間勤務やテレワークといった柔軟な働き方は、体力や健康の問題を抱える人、育児や介護との両立を求める人など、さまざまなニーズを持つ就労希望者への重要な選択肢となっている。

雇用形態に関する選択肢も増えており、たとえばデスクワークを退職したシニア層に向け、ノンデスクワークとデスクワークを半日ずつ組み合わせた正社員雇用を導入する試みなどが登場している。現役時代にデスクワークしか経験していないシニア層にとって、こうした雇用形態はノンデスクワークに挑戦する際の心理的ハードルを下げ、第二の仕事人生に挑戦する後押しとなっている。

4. おわりに

本レポートで述べたさまざまな「変化の兆し」は、ノンデスクワークの進化と産業構造の改善を促し、適正な労働対価が支払われるようになるとともに職業のイメージや社会的評価を向上させる原動力となる。これにより、ノンデスクワークは社会において必要不可欠なものとして尊重され、働く人の心理的報酬が増加し、より魅力的な仕事になっていくと考えられる。

同時に、企業も進化していくことが不可欠である。近年では「人的資本経営」が注目され、企業経営の視点から人材を資本と捉えて重視する流れがあるが、今後は名ばかりでない真の意味で、働く人を大切にする姿勢が競争力に直結する時代が訪れる。労働力不足の未来では、企業が人を選ぶのではなく、働き手から選ばれる存在であることが一層重要となるだろう。企業には、従業員の幸せを本気で支援し、よりよい人生を築くための場として機能することが期待されている。

ノンデスクワークの人手不足という避けがたい社会課題に対しては、社会、企業、個人のすべてが、それぞれの立場から変革に取り組んでいく必要がある。三方よしの未来を実現するには、今回紹介した変化の兆しだけでは不十分だろう。今後はさらに多様な変化が起き、その動きは加速していくと考えられる。ザイマックス総研ではそうした変化を捉えながら、仕事の未来を展望するためのヒントとなる調査・研究を継続的に行い、社会に向けて発信していく。

- ザイマックス総研

- お問い合わせ