2025.05.13

仕事の未来を創る世界都市:シンガポール、ロンドン、東京、ニューヨーク

~英国ワークテック・アカデミーによる 2025 年トレンドレポート~

仕事とワークスペースをメインテーマとする世界的な知識ネットワーク「WORKTECH Academy(ワークテック・アカデミー、*1)」は、2025年第1四半期にトレンドレポート「Eight world cities shaping the future of work(*2)」を発表した。同レポートは、世界の主要8都市(シンガポール、アムステルダム、ドバイ、東京、ロンドン、ニューヨーク、メルボルン、ブエノスアイレス)のオフィス市場や働き方の現状と今後について、各都市で活躍する専門家からの情報をまとめ考察したものである。

ザイマックス総研ではその一部を抜粋し、シンガポール、ロンドン、東京、ニューヨークに関するパートを翻訳・編集して紹介する(*3)。なお、各都市のコレスポンデントについては末尾を参照されたい。

【参考】ワークテック・アカデミー公表

「Eight world cities shaping the future of work」表紙

<以下より本編>

イントロダクション

今回取り上げた都市は3つの陣営に分類できる。①急速な発展を遂げ、人と場所に多額の投資を行うイノベーション主導の都市群(シンガポール、アムステルダム、ドバイ)、②規模と資源を活用して着実に進化する都市群(ロンドン、東京)、③困難な状況にあっても適応力をみせつける都市群(ニューヨーク、メルボルン、ブエノスアイレス)だ。

それぞれが独自の文化と政策を持つ一方、共通の課題もある。都市の再生や気候変動への耐性、従業員の期待の変化、スマートモビリティやAIなどの技術革新に至るまで、多くの新たな需要に都市を適応させるという課題である。

政策立案者や組織が都市の将来を考える際には、ハイブリッドワークが定着したうえでオフィス回帰が急速に進みつつあるという、一見矛盾する現状を念頭に置く必要がある。今や週3.5日出社が平均的な姿だ。世界中のデベロッパーが、新たなアメニティや交通網、文化の提供によって、ビジネス地区をどう進化させるかという問題に頭を悩ませている。

本レポートの狙いは、世界の主要都市を掘り下げることで、より環境に優しくスマートで、包括的で、よりつながりのある都市の未来が、特定の場所と条件のもとでどのように構築されつつあるかを示すことである。

次章からは、各都市の詳細レポートをお届けする。世界中からレポートを寄せてくれたコレスポンデントに感謝するとともに、本レポートに関するご意見・ご感想を歓迎する。

1. シンガポール ~推進力のある政府が、変化を強力に後押しする~

シンガポールの安定性とアクセスの良さ、スマートシティ・インフラへの注力は、イノベーションと投資を醸成する。

特徴

グローバル企業が経済情勢の不確実性に対応するため、人材、貿易、資本の安定した戦略的ハブに対する需要はかつてないほど高まっている。なかでもシンガポールは、企業支援政策と強力なガバナンス、世界トップクラスの都市インフラに支えられた政治的・経済的安定の象徴として際立っている。特にフィンテック、バイオテクノロジー、AIなどの投資とイノベーションが加速している分野では、グローバル企業にとって重要な玄関口となっている。

デジタル経済連携協定(DEPA)やスマート国家構想といった戦略的取り組みは、同市をデジタルイノベーションや貿易、最先端研究のリーダーに位置づけている。2024年、シンガポールは過去最高のインバウンド投資を記録し、国際企業からアジア太平洋地域全体の成長のための出発点とみなされるようになった。

スキルズフューチャー(政府主導の職業訓練プログラム)やテックパス(先端分野の高度人材を対象とした就労ビザ)、中途採用者のスキルアップ支援政策といった取り組みにより、シンガポールは高度なスキルを持つ労働者にとって魅力的な機会を提供している。一方でこうした取り組みが、かつて隆盛を誇った同市の駐在員コミュニティに変化をもたらしている。経験豊富な駐在員へのシフトが顕著であり、キャリアの初期段階にある30歳未満の駐在員は減少している。

シンガポールのオフィス稼働率は高い。その要因の一つは、効率的で高度に統合された世界トップクラスの公共交通システムである。ジュロン・イノベーション地区で導入された大量高速輸送システム(MRT)と自動運転シャトルにより、ワーカーは簡単に通勤し、市内を移動することができる。

シンガポールは世界で最も環境に優しい都市の一つであり、政府は環境保護への取り組みを拡大し続けている。質の高い居住性、ビジネスに適したエコシステム、都市環境を将来にわたって維持するためのコミットメントが相まって、シンガポールは投資と人材にとって世界で最も魅力的な都市の一つとなっている。

政策

シンガポール政府は変革の強力な推進者である。労働政策については雇用主に責任を求める中立的な立場をとるが、都市の成長やイノベーション、持続可能性に関しては明確な方針を持っている。

スマートシティ戦略

シンガポールのスマート国家構想は、スマートシティ戦略の最前線に位置し、都市計画、インフラ、公共サービスにわたるDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進している。政府は、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)、ビッグデータを活用して公共交通の効率化と交通管理を強化するスマート・アーバン・モビリティ事業などの取り組みを開始した。プンゴル・デジタル地区とジュロン・イノベーション地区は、自律走行交通、次世代送電網(スマートグリッド)、AI主導の都市サービスを統合したスマートシティ技術の実証基盤として機能している。また、2025年の全国的な5G展開も、高速接続とビジネス・住宅両地域でのスマートアプリケーションの拡大を後押しするだろう。

環境およびグリーン政策

建築建設庁(BCA)が開発したグリーンマーク認証は、エネルギー効率向上や節水、エコ建材を奨励し、持続可能な建物の基準を定めている。政府は、新築および改修の建物に対してグリーンマーク基準を満たすことを義務付けており、超低エネルギー(SLE)およびネット・ゼロ・エネルギー(NZE)建築の実現に向けた取り組みを強化している。また、公共機関に対しても「GreenGov.SG」イニシアチブにより、エネルギー効率の高いオフィス環境や二酸化炭素削減戦略など、厳しい持続可能性慣行の採用を義務付けている。

脱炭素化政策

政府は「シンガポール・グリーンプラン2030」に沿って、建築環境分野における二酸化炭素排出量削減への取り組みを加速させている。炭素価格法の導入により、シンガポールは東南アジアで初めて炭素税を課す国となり、よりクリーンなエネルギーの導入を企業に促している。

大規模な都市緑化の推進

シンガポールは広範な緑化施策により、「自然のなかの都市」と呼ばれている。テンガ地区のフォレストタウンや、パーク・コネクター・ネットワーク(都市公園や緑地をつなぐ遊歩道・自転車道のネットワーク)の拡大といった大規模プロジェクトは、都市計画に緑を組み込んでいる。政府はLUSH(Landscaping for Urban Spaces and High-Rises)プログラムを通じて、屋上庭園、垂直緑地、スカイテラスなどの緑地機能を新しいビルに含めることを開発業者に義務付けている。また、シンガポール国立公園局による「OneMillionTrees(100万本の木)」運動は、2030年までにシンガポール全土に100万本の木を植え、生物多様性と都市の回復力を高めることを目指している。

フレキシブルワーク方針

シンガポールは、働く場所の柔軟性と都市の活気を維持するため、オフィス勤務とリモートワークのバランスをとるハイブリッドワークモデルを採用している。このアプローチを正式なものとするため、シンガポール労働省は、2024年12月1日からフレキシブル・ワーク・アレンジメント要請方針を導入した。このガイドラインは、従業員が勤務地、勤務時間、業務量の調整を要請する方法を定めたものであり、雇用主はこれらの要請に2ヶ月以内に回答し、拒否する場合はその理由を文書で提出することが義務付けられる。

今後の展望

シンガポールは、ビジネスフレンドリーな税制環境と政治的中立性、経済の多様性により、地域のビジネスハブとしての地位を確立している。コンパクトな面積と効率的な公共交通機関は、オフィスへの高い出勤率を支えている。このような複合的な要因が、世界的な不確実性にもかかわらず安定した不動産市場を維持し、戦略的な投資を可能にしている。

ハイブリッドはどこへ向かうのか

ブラックボックス・リサーチ社のデータによると、2024年後半時点で18歳以上の労働者の61%が主にオフィスで働いており、前年から7%増加している。また、EY社の「働き方再考に関するグローバル意識調査2024」によると完全なリモートワークは減少し、76%の雇用主がハイブリッドモデルを選択している。この状況は、今後1年以内に大きく変わることはないとみられている。

不動産ロードマップ

フレキシブルワークの増加にもかかわらず、シンガポールの不動産セクターは世界的な不確実性のなかで回復力を示している。サヴィルズ社は、2025年までの間にオフィススペースの利用が最大2%増加すると予測する。この緩やかな成長は、企業がコラボレーションの促進や企業文化の維持のために、物理的なオフィススペースの重要性をあらためて認識していることを示している。

炭素クレジットへの期待

シンガポールは2025年1月、炭素クレジットの格付け機関であるBeZero Carbon社に多額の投資を行い、同市の企業は炭素クレジットを使って負債を5%まで相殺できるようになった。つまりこの投資は、企業のサステナブルな活動に対して経済的インセンティブを与える、同市の先進性を示すものである。

開発プロジェクト

シンガポールは、ますます野心的になる持続可能性目標を達成するため、革新的な再開発プロジェクトを進めている。

● コムセンター本社の再開発(2028年完成)

コムセンター本社を22億5,000万ドル、11万㎡のサステナブルオフィス複合施設に再開発するこのプロジェクトは、シンガポール初の、設計から建設、運営に至るまで完全にカーボンニュートラルな開発として注目されている。2024年に計画開始、2028年の完成を目指す。

● ショータワー(2025年完成)

1975年に竣工したショータワーは、100ビーチロードに35階建てのグレードA商業ビルとして再開発中だ。このプロジェクトは「BCAグリーンマーク・プラチナ(超低エネルギー)」や「WELL v2コア・ゴールド」といった認証取得を目標に、持続可能性とスマート技術の新たな基準の確立を目指している。

● スカイウォーターズ・レジデンス(2028年完成)

シェントン・ウェイ8番地に位置する63階建ての複合超高層ビルで、完成すればシンガポールで最も高いビルになる。オフィス、店舗、住宅、ホテルが入る予定で、10,000㎡の緑地を備え、その広大な緑地には雨水灌漑システムなどの持続可能な技術が取り入れられている。

● バーチャル・シンガポール(2022年完成)

バーチャル・シンガポールは都市国家の包括的な3Dデジタルモデルであり、リアルタイムデータと地形データを統合した「デジタル・ツイン」として機能する。このプラットフォームは、関係者がさまざまなシナリオをシミュレーションし、インフラ事業を最適化できるようにすることで、都市計画、環境モデリング、災害管理を促進する。この取り組みは、IoTやデータ分析などの技術を統合し、住民の生活の質を向上させるという、シンガポールの広範なスマート国家目標に沿ったものであり、国立研究財団、シンガポール土地公社、政府技術庁が共同で主導した。

2. ロンドン ~ライフサイエンスクラスターが台頭しつつある~

ロンドンは活況を維持しているが、質の高いオフィススペースと手ごろな価格の住宅の不足が成長の障壁となる可能性がある。

特徴

ブレグジットとCOVID-19という二重の打撃にもかかわらず、ロンドンは比較的良い状態で2025年を迎えた。過去1年間で1.2%の緩やかな経済成長を遂げ、2024年の総雇用者数は665万人と、パンデミック前のピークから約57万人(11%)増加した。雇用者数は2025年に1.5%、2026年に1.6%とさらなる増加が見込まれている。

オフィス市況は好調で、金融や専門サービス、クリエイティブ産業などの既存企業に加え、ライフサイエンス分野の新しいクラスターが登場している。テック系新興企業も依然活況を呈しており、キングス・クロスにはグーグルの超高層新本社ビル「Platform G」が今年オープンする予定だ。優秀な研究者はロンドンに流入し、新設された高速鉄道エリザベス線(旧クロスレール)は交通インフラを一変させている。苦境に立たされるカナリー・ワーフでさえ、時代遅れの金融街を複合用途地域へと変貌させる取り組みを進めている。

例外として、手頃な価格の住宅(アフォーダブルハウジング)の不足は、他の大都市にも共通する課題である。しかし、ロンドンはパンデミック後の市況において、北米の多くの大都市よりも良好な状況であることが実証されている。中心部の用途の多様性と長距離自動車通勤への依存度の低さが、ロンドンの力強い回復を促している。ロンドン交通局のデータによると、地上交通の週当たりの利用者数はパンデミック前の水準に戻り、地下鉄も近いうちに同様の状況になるとみられる。

空室率の大幅な上昇もない。シティとウェストエンドは現在9~10%程度で推移しており、これは歴史的にも特別高い水準ではない。オフィスの稼働面積はパンデミック前に近く、2020年以前の1,000万~1,100万平方フィートに対し、現在は900万~1,000万平方フィートで推移している。また、ハイブリッドワークの導入に伴い、オフィス面積を縮小するのではなく拡張するテナントも現れ、優れたエクスペリエンスやアメニティに重点が置かれるようになっている。この傾向は、デベロッパーが将来提供するサービスに影響を及ぼすだろう。

政策

政策レベルでは、トップダウン型の市長と政府の取り組み、煩雑な計画制度、そして一部の専門家が「西部開拓時代」と形容する市場の自由奔放さの間での舵取りを迫られている。現状はダイナミックではあるが、一貫性はほぼない。

交通開発

ロンドン市当局の「交通戦略2024」は、成長を続ける都市が直面する課題と機会を見据えたものである。サディク・カーン市長は先日、MIPIM 2025(不動産プロフェッショナル国際マーケット会議)の聴衆に、ベーカーループ高速バスサービスの協議が始まったことを告げた。このサービスは、ベーカーループ地下鉄延伸計画の一部駅や地域をバス路線で結ぶことを目的としており、ロンドンの交通網改善のための他の取り組みと同様、開発業者の信頼を高めることを目指している。

サステナビリティに関する方針と取り組み

市当局は、ロンドンの主要な持続可能性目標を支援するため、2020年から27年にかけて6,800万ポンドを投資しており、そのうち1,500万ポンドはシティの異常気象対策にあてられる。支援対象となる持続可能性目標には、2040年までにシティのネット・ゼロ・エネルギーを達成することや、建物、公共空間、インフラにおける気候変動への耐性を向上させることなどが含まれる。主な取り組みとしては、統合的な水資源管理や生物多様性の強化など、さまざまな気候変動対策を導入する「クールストリート&緑化プログラム」がある。また、市内にある600棟以上の歴史的建造物や、さらに多くの指定外歴史的建造物の改修を支援するためのツールキットも導入される。

スマートな取り組み

市の「スマータ-・ロンドン・トゥギャザー」構想は、パートナーとの連携により、ロンドンデータ分析局(LODA)を通じたデータ共有の促進、より広範なサイバーセキュリティ戦略の確立、データの権利と説明責任の明確化、そして公共サービス全体の透明性と革新性の向上を目指していている。管理される重要なデータには、市内の建物や備品(街灯など)、オープンスペース(公園など)の名称と識別が含まれる。

都市計画制度の改革

ロンドンの都市計画制度は煩雑で、政治色を帯びる場合もあり、計画の遅滞が投資家を遠ざけることもある。最近では、マーブル・アーチのマークス&スペンサーやサウスバンクの旧テレビスタジオの再開発が、長い法廷闘争の末にようやく承認された。テムズ川のガーデンブリッジやシティの超高層ビル「チューリップ」、ストラトフォードのMSGスフィア(*4)は不運であった。ロンドンが世界における役割を維持するには制度改革が必要だが、どのような形で行うかは議論の余地がある。

今後の展望

ロンドンでは、テナント企業が従業員に「何か特別なもの」を提供するオフィスを求める傾向、いわゆる「質への逃避」が話題になっている。エネルギー効率の悪い建物を今まで以上に陳腐化させる法律も制定され、高品質な新規スペースへの需要は上昇している。

多くのテナントが2028年から30年にかけて賃貸契約の更新を控えているが、ロンドンでは世界クラスのオフィスビルが十分に建設されておらず、需要に見合うだけの供給はないとみられる。多くの法律事務所や専門サービス会社は、よりサステナブルなビルへの移転を検討し、一部の大手銀行は従業員の燃え尽き症候群に対処するため、よりよいエクスペリエンスを提供する必要性を認識している。

こうした動きは賃料を歴史的な高水準に押し上げ、シティの一等地のビルでは1平方フィートあたり100ポンドを超えるケースが増えている。フィナンシャル・タイムズ紙によると、2024年にはこのような賃貸契約が17件あり、「過去すべての年の合計を上回る」という。シティの一等地の平均賃料はパンデミック以前に比べて3分の1ほど上昇し、2024年には1平方フィートあたり95ポンド(*5)に達したとみられる。

また、フィナンシャル・タイムズ紙は「2027年または2028年に竣工予定の大規模テナントビルは、シティに3棟しかない」とも報じており、ロンドンでは優良なオフィススペースが不足しつつあるという共通認識が生まれている。デロイトの最新クレーン調査によると、ロンドンで着工された新規オフィスの計画数は、1年前の記録的な高水準から減少している。同調査によると、2024年には29のオフィス計画で370万平方フィートの新規着工があったが、この数字は2つの大規模ライフサイエンス物件開発の影響を受けており、これらを除くと新規着工面積は240万平方フィート(前回調査から42%減)となった。

大企業はグローバル人材の採用と維持のために、ワークプレイス戦略、サービス、アメニティを活用している。質の高いオフィスストックの不足はロンドンの将来に打撃を与え、住宅問題への対応が不十分なら、成長はさらに抑制されるだろう。

開発プロジェクト

最近、ロンドンの大規模なオフィス計画が数多く承認された。

● ザ・ラウンド(2030年完成)

セインズベリー本社跡地にフォスター+パートナーズが設計したこの計画は、次世代の労働者を惹きつけ、「ソーシャル・ウェルビーイングの到達点」となることを目指している。45階建てのオフィスビルと、40階建てと22階建ての2棟の住宅タワーで構成され、80万平方フィートのオフィスの各デスクからは外の景色が見渡せる。また、2万平方フィートの文化的スペースと300席の講堂が設けられるほか、プールとジム、音楽、アート、瞑想のクラスや、臨床に基づいた栄養指導、温冷療法室、仮眠ポッド、デジタルデトックススペースなどのアメニティも利用できる。

● 1 アンダーシャフト

2030年以降に完成するこの計画は、74階建て、延床面積170万平方フィートを誇る、シティで最も高いビルとなる。スペースは従来のオフィスとコワーキング施設で構成され、11階には出入り自由の公共庭園が、最上階にはロンドン博物館と提携した世界クラスの教育スペースが設けられる。

● 99 ビショップスゲート

この54階建てのタワーは、約100万平方フィートのオフィススペースに加え、6万平方フィートの公共施設や文化施設、広範な公共空間を提供する。

● 60 グレースチャーチ・ストリート(2029年完成)

この36階建てのタワーは、約39万8,000平方フィートのオフィススペースを提供する予定で、1階には屋根付きの公共スペース、35階には「サンクチュアリ」と呼ばれる自由に出入りできるスペースがあり、屋上庭園からはロンドンを一望できる。

● 70 グレースチャーチ・ストリート

この55万平方フィートの開発は、既存の1990年代の6階建てのビルを残して改装し、その上に33階建てのタワーを建設するものである。

3. 東京 ~世界のプロフェッショナルにとっての魅力を着実に高める~

東京は、日本が硬直的な終身雇用文化から、より柔軟で将来を見据えたアプローチへと移行するための先導的な役割を果たしている。

特徴

地政学的リスクが高まるなか、企業や投資家は人材、商品、資本の安定したハブをますます求めるようになっている。このなかで東京、そして日本全体は、その政治的・経済的安定性と弾力的な不動産市場によって、ますます注目を集めている。この傾向の重要な例として、先端半導体や生成AIの研究拠点が台頭しており、海外からのさらなる投資が期待されている。

東京はまた、世界クラスのアメニティと質の高い文化コンテンツを提供する、ダイナミックな多文化都市としても際立っている。2024年、日本は過去最高の3,700万人の外国人旅行者を迎え入れ、東京はその主要な玄関となった。今後は観光客だけでなく、世界的なビジネスの専門家や高スキル人材を惹きつけ、経済をさらに活性化させるだろう。

人材マネジメントの重要性が高まるなか、日本企業は多様な人材の活用や持続可能な働き方の推進を重視している。定年年齢の引き上げ、副業の拡大、リスキルプログラムの導入といった取り組みが、キャリアの多様化を加速させている。また、東京都は、高度外国人材に対するポイント制の拡充やスタートアップビザ、デジタルノマド向けの新しいビザ制度といった政策を通じて、世界のプロフェッショナルへのアピールを強化している。

企業は引き続き旺盛な採用需要を示しており、特に若い世代の期待に沿い、ハイブリッドワークモデル、従業員エンゲージメント、福利厚生を優先している。さらに、労働力不足と闘い、効率性を向上させるために、自動化とDXを急速に推進している。その結果、東京のワーカーは、この新たな技術主導の要求に応えるべく進化している。

東京は、安全性と経済的可能性、多様な仕事とライフスタイルの機会が融合した、さらに魅力的な都市へと進化する準備が整っている。

政策

国を挙げての取り組みとして、不動産分野のデジタル化が積極的に進められている。国土交通省を中心に、情報連携のための不動産IDシステム、3D都市モデル「PLATEAU」、建築のBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)などの取り組みが進んでいる。2025年までには建築確認申請のオンライン化や、公的基盤データベースの整備計画の策定が予定されており、データのオープン化など政府のインフラ整備への取り組みが注目される。

スマートシティプロジェクト

東京都が取り組む「スマート東京」プロジェクトと「東京データハイウェイ」構想は、スマートシティ開発を積極的に推進している。これらの取り組みにより、5Gインフラの拡大が促進され、ビジネスにおける接続性の向上が期待されている。竹芝、大手町、高輪、渋谷などでは、AIやIoT、ビッグデータを活用したさまざまなプロジェクトが進められており、オフィス環境や都市機能の最適化が図られている。

グリーン基準の指標

CASBEE(建築環境総合性能評価システム)は、建築物の環境負荷低減(エネルギー効率向上やCO2排出量削減など)と、室内の快適性・健康性の向上を評価するものである。新築オフィスビルはCASBEE基準を満たす必要があり、多くの開発プロジェクトはZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)認証を目指している。また、CASBEEの一環として、オフィス環境の健康性、快適性、生産性を評価する新しい指標「CASBEEウェルネスオフィス」が開発された。これは、ウェルビーイングの促進や生産性の向上、従業員のエンゲージメントと定着に貢献することを目的としている。

低炭素建築

持続可能な開発目標やESGの観点から、建築過程におけるCO2排出量の削減だけでなく、環境に優しい木材の使用への注目が高まっている。技術進歩により木材の強度や耐火性が向上し、最近の法改正により高層木造建築物の建設が可能となった。脱炭素政策への支援もあり、都市部のオフィス開発における木材の利用は加速すると予想される。

大規模都市緑化の推進

虎ノ門・麻布台プロジェクトのような大規模開発は、屋上庭園や垂直の森(グリーンウォール)、生態系回廊(エコロジカルコリドー)を取り入れることで、都市緑化の新たな基準を打ち立てている。

オフィス回帰

COVID-19のパンデミックが収束し、政府の規制が2023年に解除されたことを受け、東京に拠点を置く企業は独自の出社方針をとり始めている。全体的に出社回帰がみられるものの、週5日の完全出社を採用する企業は2割程度で、多くの企業は週3日から4日以上のオフィス勤務とリモートワークを組み合わせたハイブリッドワークモデルを依然採用している。オフィス回帰の程度は業種によって異なるが、全体的な傾向としては、職場の柔軟性を維持しつつ、都市部の活気と集積の回復を促している。

今後の展望

出社する社員が増え、採用圧力も強いことから、東京のオフィス需要は旺盛で、空室率は低く抑えられている。人的資本経営の一環としてワークプレイス戦略を重視する企業は70%を超えており、オフィスは単なるコスト抑制の対象から、エンゲージメントや企業文化への戦略的投資の対象とみなされるようになってきている。しかし、需要は底堅いものの、市場の先行きは、深刻化する労働力不足やコスト上昇といった課題を供給側がどう乗り切るかにかかっている。

人手不足

人手不足はインフラや現場業務を支えるノンデスクワーカーに顕著であり、不動産市場では、新規供給の減少や遅延、運営・管理コストの上昇に対する懸念が高まっている。これらに対処するため、賃上げや労働条件の改善、AIなどのテクノロジー導入、海外から若い人材や熟練した専門家を呼び込むといった施策の重要性が高まっている。

継続するコスト上昇

建設費の高騰も不動産市場に影響を与えている。原材料やエネルギーコストの上昇、建設現場での人手不足がこれに拍車をかけており、その結果、開発プロジェクトの採算性が悪化して遅延や中止に直面するものも出てきている。建設コストが安定する兆しも、デベロッパーが価格や賃料の上昇を通じてコスト増を転嫁できるかどうかも、すぐにはみえない。

ハイブリッドワークの最適化

出社人数の増加によりオフィススペースは手狭になり、会議室の不足が顕在化している。オフィスがコミュニケーションとイノベーションを促進することへの期待は高まっているが、すべての企業がワークスペースを拡張し、望ましい機能や設備に多額の投資をする余裕があるわけではない。同時に雇用主は、働きやすさと従業員の満足度を高めるリモートワーク環境を確保しなければならない。

雇用の多様化と流動化

画一的な終身雇用文化で知られる日本企業だが、雇用形態に変化が起きている。定年年齢の引き上げに加え、副業や二拠点生活、地方勤務といった新しいワークスタイルが徐々に主流になりつつある。ザイマックス総研がデスクワーカーを対象に実施した調査では、生成AIが特定のオフィス業務を代替することを背景に、特に若い世代でデスクワークからノンデスクワークへの移行に関心を示す層が一定数いることがわかった。雇用が流動化し、ワークスタイルが多様化するなか、こうした変化は広範な労働力不足の解決策となり得る。

新規開発からリノベーションへ

デベロッパーや投資家が新規開発に慎重になる一方で、既存建物の改修に対する関心は高まっている。改修によって建物の寿命を延ばすことは、コスト面だけでなく、持続可能性や環境への配慮という点からも、合理的な投資判断とみなされている。

フレキシブルワークスペースサービスの導入促進

自社オフィスや賃借オフィスだけでなく、フレキシブルなオフィスサービスを取り入れたハイブリッドワークプレイスモデルを採用する企業が増えている。自社オフィスでは不足しがちなソロワークスペースや会議室などは、必要に応じて外部のワークスペースサービスを利用することで、不足を補い固定費を削減することもできる。こうしたサービスは、大型ビルのテナント向けに共用アメニティとして提供されるケースが増えている。また、東京では数百を超えるサテライトオフィスサービスが多様に供給されており、企業の利用は今後も増えると想定される。

開発プロジェクト

東京では、新たな方向性を示すいくつかの革新的な不動産開発が行われている。

● 虎ノ門・麻布台プロジェクト(2024年完成)

ヘザーウィック・スタジオが設計した未来的で環境に優しい都市型集落で、オフィススペースと住宅、店舗、緑地が一体となっている。

● 渋谷サクラステージ(2024年完成)

渋谷再開発の延長線上にあり、クリエイティブやハイテク産業のオフィススペース、コワーキング環境、文化的な拠点に焦点を当てている。

● 高輪ゲートウェイシティ(2025年完成)

JR東日本が主導する大規模なスマートシティ開発で、次世代の都市ハブとして設計されている。AIを駆使した都市インフラ、ロボット工学の統合、データ駆動型の都市計画を取り入れ、高度に連結した持続可能な地区を実現する。最先端のオフィススペースやモビリティイノベーションハブ、緑地を備え、スマートな都市環境におけるシームレスなワークライフインテグレーションを推進する。

● トフロムヤエスタワー(2026年完成)

東京駅前の重要なプロジェクトで、近代的なワークスペースと国際的な接続性を備えたビジネスインフラを強化し、複数のアメニティサービスフロアで人々のウェルビーイングをサポートする。これらの開発により、東京都心部における活動の集積がさらに加速し、複合用途かつ持続可能でイノベーション主導の都市空間へと移行するとともに、新たな働き方・暮らし方を促進する。

4. ニューヨーク ~文化的、知的名声を守るために懸命に戦っている~

回復力と新たな投資を誇るニューヨーク。一流のハイテク人材にとっては魅力的な街だが、地政学的な混乱がその地位を脅かす可能性もある。

特徴

ニューヨーク市には幾多の試練から立ち直った歴史があり、パンデミックの影響から回復しつつある現在も例外ではない。専門家は過去のパターンから、パンデミックにより変革期を迎えた同市の商業用不動産が、2030年までに完全に成熟する可能性が高いと指摘している。10年にわたる転換の中間地点である今、当面の危機は去ったが、ニューヨークはまだ都市生活におけるワークプレイスの役割を再定義するには至っていない。

この変革における課題は、ワークプレイスの柔軟性が高まる時代に、オフィスや中心業務地区の価値が維持される理由を明確にすることだ。都市のインフラと経済は安定を取り戻したが、中心部のオフィススペースの長期的なビジョンは未知数である。

再生の最も有望な兆しの一つは、ハイテク部門の成長だ。ニューヨークは、一流のコンピューター科学課程を修めた卒業生の就職先として、サンフランシスコのベイエリアやテキサス州オースティンのような主要都市を大きく引き離す人気を誇っている。優秀な人材を惹きつけ、維持するために、企業はオフィススペースや報酬に大規模な投資を行い、グローバルビジネスの中心地として魅力を高めている。

さらにニューヨーク市は、オフィスなどの商業用不動産を居住スペースに転用することで住宅に関する懸念に対処し、流入してくる高度人材の住む場所を確保している。この傾向が続けば、同市はイノベーションと経済成長の主要拠点としての地位を確固たるものにするだろう。

しかし、地政学的・国家的政策の変化は、その世界的地位に影響を及ぼしうる。トランプ時代の政治情勢の変化は、アメリカの影響力、ひいては一流の文化・ビジネス発信地としてのニューヨークの地位に疑問を投げかけ、クリエイティブで知的な才能の拠点としての地位が脅かされる懸念が高まっている。喫緊の課題は、都市の文化的・革新的な名声を維持しながら、経済の変動、政策の変更、労働者のニーズの変化にバランスよく対処することにある。

政策

ニューヨーク市は、都市生活を向上させ、新たな人材を惹きつけるために、持続可能性、住宅、公共インフラを改善する政策を取り入れている。

スマートシティ戦略

政府が2023年に開始した「スマートシティ・テストベッド・プログラム」は、外部組織と連携し、テクノロジーに関するプロジェクトを共同で実証する取り組みである。この取り組みは、市内での新技術の実験や導入プロセスを体系化し、イノベーションを促進するとともに、持続可能性や生活の質向上といった市の目標と技術進歩とが一致するようにするものである。

ウェルビーイング政策

市は建築家や都市設計者に向け、身体活動を促す環境づくりを支援するための「アクティブ・デザイン・ガイドライン」を2010年に導入した。これは、肥満率の上昇と関連する健康問題に対処することを目的に、住民にアクティブな生活習慣を促す近隣地域や屋外スペース、建物を設計するための戦略を提供するものだ。このガイドラインは、綿密な都市計画やデザインを通じて、身体活動を日常生活に取り入れる重要性を強調している。

公共空間政策

利用しやすい公共空間を増やすため、市は民間所有の公共空間(POPS)の開発を奨励している。公共アトリウムを備えた建築物の高さ制限の緩和といった優遇措置を通じて、民間開発業者による公共空間の創出と維持管理を促している。このアプローチにより、公的資金だけに頼ることなくレクリエーション空間を拡大することができる。

脱炭素化政策

2025年1月、渋滞緩和や公共交通の改善資金捻出のため、マンハッタンのビジネス中心地区で9米ドルの渋滞料金が導入された。これにより自動車交通量は7.5%減少し、同地区に流入する自動車は27万3,000台減少した。この税収は、市内の地下鉄やバスシステムの更新にあてられ、より持続可能な交通手段へのシフトを促している。

住宅政策

住宅不足に対処するため、市は「the City of Yes for Housing Opportunity(住宅機会にYESの街)」構想を打ち出した。既存のゾーニング規制を緩和するこの改正案は、今後15年間で約8万戸の新規住宅を建設することを目的とし、低利用オフィススペースの住宅への転換など、既存スペースの創造的な利用を支援している。

サステナビリティ方針

2022年に導入されたインフレ抑制法による連邦資金は、都市改修や住宅改築を手掛けるニューヨークの企業に数百万ドルを分配することで、サステナブルな設計を奨励している。この取り組みは、エネルギー効率の高い住宅や商業用不動産の長期的な改善を促すことを目的としている。

フレキシブルワーク方針

2024年に州レベルで導入された法律により、従業員は勤務時間の変更やリモートワークなどの柔軟な勤務形態を要求できるようになった。雇用主は45日以内に要望を認めるか、拒否する場合は合理的な理由を書面で説明する義務を負う。

今後の展望

JLLのレポート「グローバル不動産マーケットの展望」によると、ニューヨーク市は2024年に世界のどの都市よりも多くの商業用不動産投資を受けた。同市は交通インフラや商業開発に多額の投資を行い、優秀な人材を誘致している。ニューヨーク不動産委員会によると、2024年12月のAクラスオフィスの訪問率は、パンデミック前の平均と同水準の86%に達した。ニューヨークはその成長の中心に「質」を据えている。

公共交通への重点投資

ニューヨークの交通インフラは、アクセスの良さと効率性を重視している。自転車専用レーンの拡張、ブルックリンとクイーンズ間を結ぶ地下鉄新線、渋滞料金の導入による混雑緩和などは、都市交通に持続可能性をもたらしている。市のインフラ整備は、5つの行政区と郊外にまたがる接続性の強化を目指しており、今後のさらなる投資により、ニューヨークは通勤に便利な都市としての地位を確立していくだろう。

不動産市場の今後

JLLの2024年第4四半期「ニューヨーク市場動向」レポートによると、ニューヨークのオフィス市場は引き続き改善傾向にある。「質への逃避(flight-to-quality)」の傾向は続くとみられ、Aクラス物件と低グレード物件との格差が広がる可能性がある。築古ビルのオーナーは、競争力を維持するために大幅な改装や用途転換を検討すべきかもしれない。景気の不透明感は残るものの、テクノロジー分野のオフィス回帰への関心や、金融機関の継続的なオフィス重視の姿勢は、2025年の慎重ながらも楽観的な見通しを示している。

ブルックリンの台頭

ブルックリンは、都市部の労働人口の増加と、マンハッタンを上回る建設許可件数の増加により、重要なビジネスハブとして台頭しつつある。企業がワーカーの嗜好の変化に適応するにつれ、オフィス立地は、グランドセントラル駅やペン駅のような伝統的な交通の要所よりも、ブルックリンの住宅地からの交通利便性を優先するようになるかもしれない。

開発プロジェクト

● ニューヨーク気候取引所、ガバナーズ島(2028年完成)

ニューヨーク市とストーニー・ブルック大学は7億米ドルを投じて、ガバナーズ島を最先端の気候研究とイノベーションの拠点となるキャンパスへ生まれ変わらせようとしている。総面積172エーカー(約21万坪)に及ぶこの構想は、持続可能な解決策を推進し、科学的連携を支援し、ニューヨークを世界的な気候変動と環境研究のリーダーに位置づけることを目的としている。

● 東海岸耐性(ESCR)プロジェクト(一部完了)

2.5マイルに及ぶ海岸線を改修し、その土地を一連の公園やレクリエーションセンター、娯楽スペースに変えるプロジェクトである。2024年に最初のセクションが完成したこのプロジェクトは、11万人以上が住むニューヨークの居住コミュニティを気候変動の影響から保護し、回復力を高めることを目的としている。

● プラス・プール(2025年完成)

プラス・プール(+POOL)は、イーストリバーの河川水を濾過して利用する水上浮遊プールの計画である。2010年に考案されたプラス記号型のこのプールには、子供用、スポーツ用、ラウンジ、ラッププールの4セクションがある。2024年初頭時点で政府から大きな支援を受けており、建設費として1,600万米ドルが割り当てられた。2024年夏には小規模なデモンストレーションが行われ、2025年夏に一般公開される予定であった(*6)。

● JPモルガン・チェース(2025年完成)

パーク・アベニュー270番地のJPモルガン・チェース新グローバル本社ビルは、高さ1,388フィート、60階建ての超高層ビルである。ニューヨーク市最大のオール電化タワーであり、運用時の消費エネルギーはネットゼロを達成している。最大1万4,000人の従業員を収容し、先進のスマートテクノロジー、フレキシブルなワークスペース、ウェルネス施設を備えている。

(ザイマックス総研にてオリジナルを抜粋・一部編集)

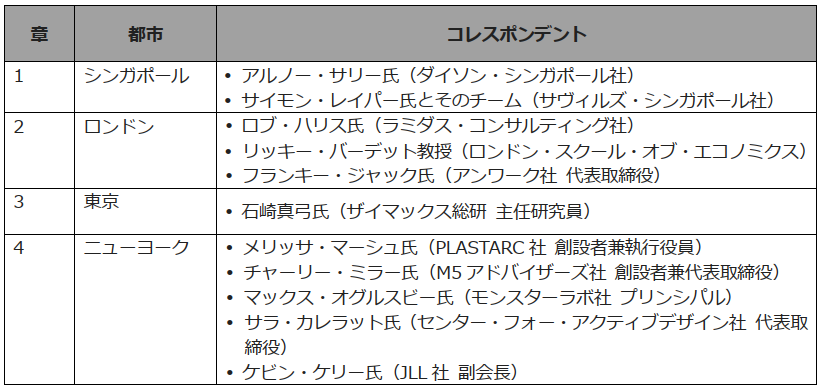

<参考>コレスポンデント一覧

- ザイマックス総研

- お問い合わせ