はじめに――本トピックレポートの目的

コロナ禍で多くの企業がテレワークを導入し、以前から働き方改革において志向されてきた分散型の働き方がようやく普及へと前進し始めた。その一方で、コロナ禍発生から2年が経過したいま、半強制的かつ画一的に推し進められてきたテレワークはその課題も指摘され、「テレワークでイノベーションが生まれるのか」「オフィスに回帰すべきか」といった議論も散見され始めている。

しかし、現在のテレワークは感染拡大防止を主な目的として推進されたものであり、働きやすさなどの観点ではまだ検討の余地が多い。そのような未成熟な状況を前提に、テレワークの是非を問うのは時期尚早ではないだろうか。場所に縛られないフレキシブルな働き方は、少子高齢化が進む日本の目指すべき方向性としてコロナ禍発生以前から志向されてきたものであり、テレワーク推進の取り組みは引き続き歓迎されるべきものである。現段階で検討すべきことは、テレワークのメリットを最大限引き出すための具体的な方法であろう。

ザイマックス不動産総合研究所(以下、ザイマックス総研)ではコロナ禍発生以前から、オフィス出社とテレワークを組み合わせて使い分ける「ハイブリッドワーク」の有効性を提唱してきたが、同時にその具体的な中身については個別性が高く、一律の正解を示すことは困難であるとしてきた。しかし、一律の正解はなくとも、現時点でよりよい方法を提示することには意義があると考えられる。そこで今回、企業調査(*1)、ワーカー調査(*2)、およびザイマックスで行った従業員アンケート調査の結果を複合的に分析することで、働く「場所」と「時間配分」の現時点での最適解を検証したのが本レポートである。ワーカーと企業の双方にとって有益かつ持続可能な働き方を目指すために、企業はどのような環境を用意すべきなのか、その検討の一材料となれば幸いである。

- ・ 2021年秋の調査におけるテレワーク実施率は企業68.5%、ワーカー67.3%と、ともに過去最高を更新した。ただし、現在のテレワークの実態はほぼ在宅勤務である。

- ・ 企業調査では、サテライトオフィスを併用している企業は在宅勤務のみの企業に比べ、コロナ禍発生以前と比べた従業員のパフォーマンスが上がったと回答した割合が高い。

- ・ ザイマックス社内調査でも、本社オフィスと自宅のみで働いている場合と比べ、多様な働く場所を使い分けることにより、本社オフィスで働く際の生産性がより高くなる可能性が示唆された。

- ・ 理想のテレワーク頻度について、テレワーク希望者のうち週5日相当のテレワークを希望する割合は24.6%に留まり、「週2~4日相当」を希望する割合が約6割と、出社とテレワークを使い分ける「ハイブリッドワーク」を望むワーカーが多数派であることがわかった。

- ・ テレワーク頻度が「週3日相当」以上の場合、パフォーマンスおよびエンゲージメントが高くなる確率が上がる。ただし、パフォーマンスはテレワーク頻度が増えるほどその確率が上がるが、エンゲージメントについては、テレワーク頻度が週4日以上に増えても、その確率が上がる傾向はみられないことがわかった。つまり、フルリモートの働き方に近付けると、パフォーマンスは高くなるものの、エンゲージメントは「週3日相当」の場合よりも損なわれる可能性があり、エンゲージメントを重視するのであれば理想のテレワーク頻度は「週3日相当」である可能性が示唆された。

- ・ パフォーマンスが高くなるテレワーク頻度は職種によって異なる。たとえば、事務職とコーポレート職では「週4日相当」、専門職と営業職では「週5日相当」でパフォーマンスが高くなる確率が上がる傾向がみられた。

1. テレワークの定着状況

コロナ禍を機にテレワークが急速に普及した結果、「オフィスワークは毎日都心オフィスに通勤してするもの」という従来の常識が揺らぎ始めている。

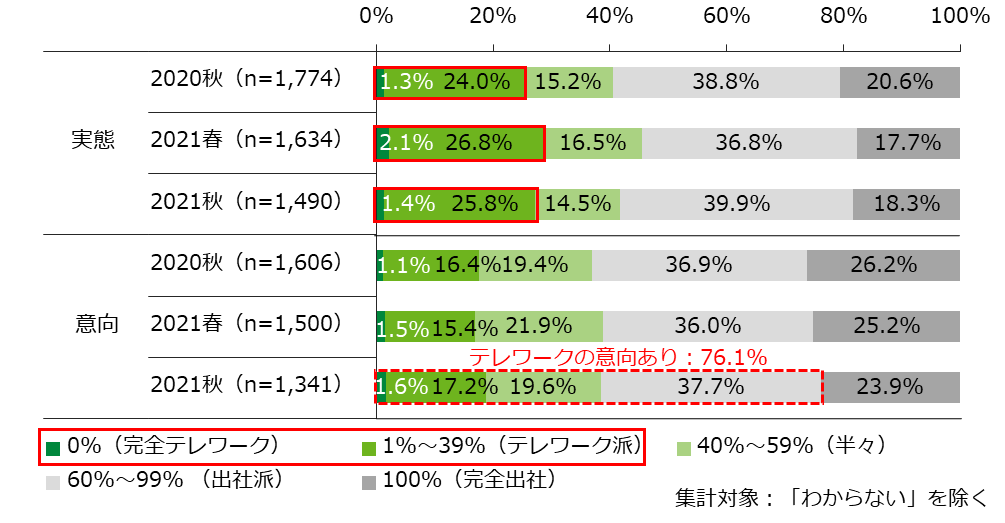

ザイマックス総研が実施した企業調査(2021秋)によると、出社率を40%未満(全社員が平均して週2日出社する程度)に抑えている企業は全体の約3割に上り、2020秋調査以降、ほぼ同水準で推移している【図表1】。また、コロナ禍収束後の意向については、最新の2021秋調査でも完全出社に戻す意向のある企業は23.9%にとどまり、残り76.1%は程度の差はあれテレワークを継続するつもりであることがわかっている。つまり、テレワークは緊急事態における急場しのぎや一過性のブームで終わるものではなく、将来的に当たり前の働き方として定着する可能性が高く、コロナ禍は働き方と働く場所の不可逆的な変化をもたらしたといえるだろう。

【図表1】出社率(実態/意向、過去調査との比較)(企業調査)

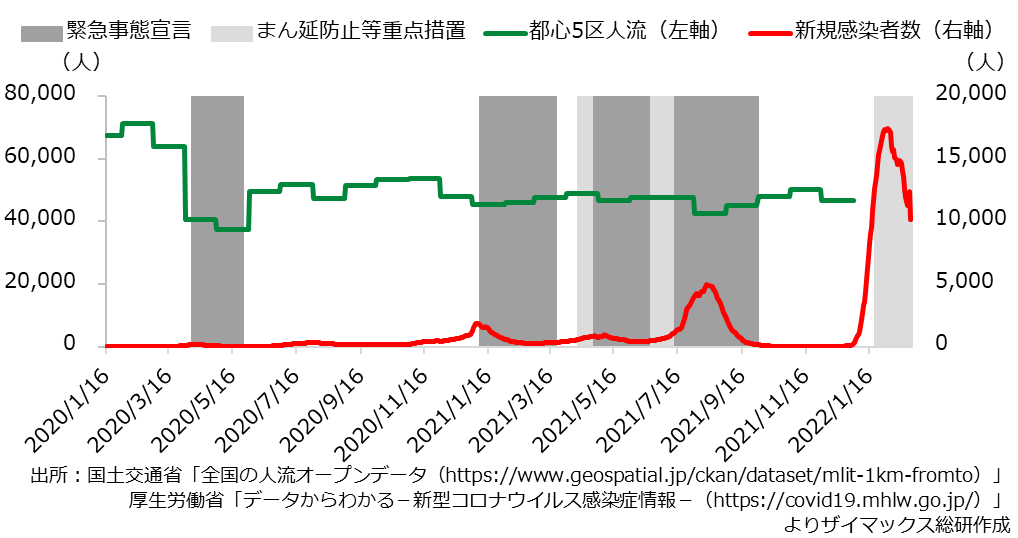

コロナ禍で都心への通勤が抑制されていることは、国交省が公開している人流オープンデータからも確認できる。【図表2】は東京都心5区の滞在人口(人流)、新型コロナウイルス感染症の新規感染者数、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の発令時期を時系列で示したものである。この図表からも、人流の増減は感染者数それ自体よりも緊急事態宣言などの社会的な施策の影響を強く受けていること、および最初の緊急事態宣言(2020年4月)直後にみられた出社率の抑制が、宣言解除後も習慣となって現在まで継続されていることがみてとれる。

つまり、今後コロナ禍が収束して感染者数がほぼゼロになったとしても、都心への通勤を抑えた現在のワークスタイルが継続され、当たり前のものとして定着する可能性は十分にあるといえる。

【図表2】都心5区の人流と新規感染者数、緊急事態宣言

・まん延防止等重点措置の発令時期の関係

また、こうしたワークスタイルの変化は、従来の職住分離を前提とする都市構造にも影響を与える可能性がある。総務省統計局が発表した2021年の人口移動報告(*3)によると、東京23区からの転出人数が2014年以降初めて転入人数を上回り、東京都全体の転入超過数も同最少を更新した。都心に限定されていたオフィスワークの場所が周辺部に浸み出し始めたことで、人の住む場所や移動傾向が変わり、東京一極集中の構造が転換する契機となるかもしれない。

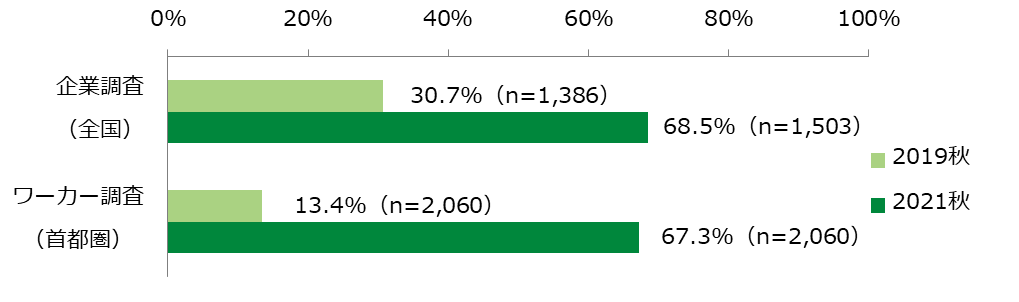

都心オフィスへの出社抑制を支えているのがテレワークの活用である。ザイマックス総研ではコロナ禍発生以前から、企業およびワーカーのテレワーク実施率(*4)を継続的に調査している。最新の2021年秋の調査では、企業68.5%、ワーカー67.3%とともに過去最高の実施率を記録し、2019年秋の調査と比較すると顕著な伸びであった【図表3】。コロナ禍以前には、働き方改革の文脈において、主に大企業で育児・介護などの事情がある人への特例措置として導入されてきたテレワークが、コロナ禍を機に多くのオフィスワーカーに活用されるものとして裾野を広げ始めているとみていいだろう。

【図表3】テレワーク実施率(2019秋調査との比較、企業/ワーカー比較)

2. 働く場所の現状と理想

前章で述べたとおり、テレワークはコロナ禍を機に着実に広がっている。しかし、その実態はほぼ在宅勤務である。たとえば、企業のテレワークの整備内容をみると、「在宅勤務制度」の整備率が61.3%であるのに対して「専門事業者等が提供するサテライトオフィス等」は19.2%、「自社が所有・賃借するサテライトオフィス等」は8.3%にとどまる【図表4】。

【図表4】テレワークする場所の整備の内容(企業調査)

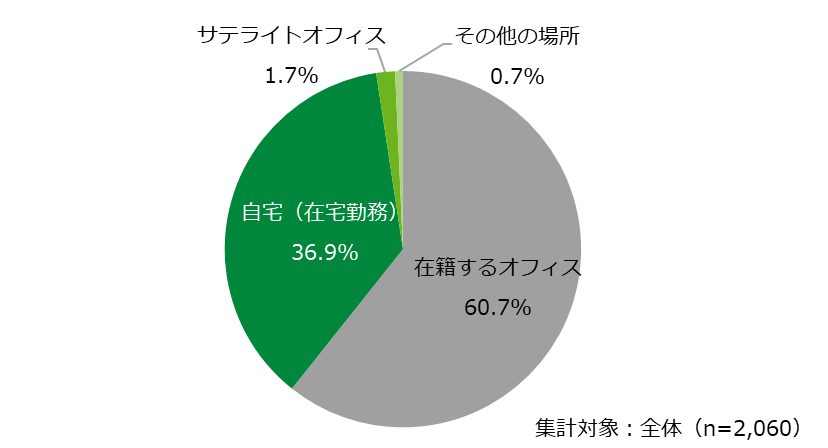

ワーカーについても、働く場所ごとの平均的な時間配分をみると、ワークタイムの60.7%を在籍するオフィス、36.9%を自宅での勤務が占めており、働く場所の多様性があるとは言い難い状況にあることがわかる【図表5】。

【図表5】働く場所ごとの平均的な時間配分(ワーカー調査)

このように、現在のテレワークは感染拡大防止という目的もあって働く場所の選択肢が充分でなく、仕事に適さない環境で無理に働くという状況も発生している可能性がある。

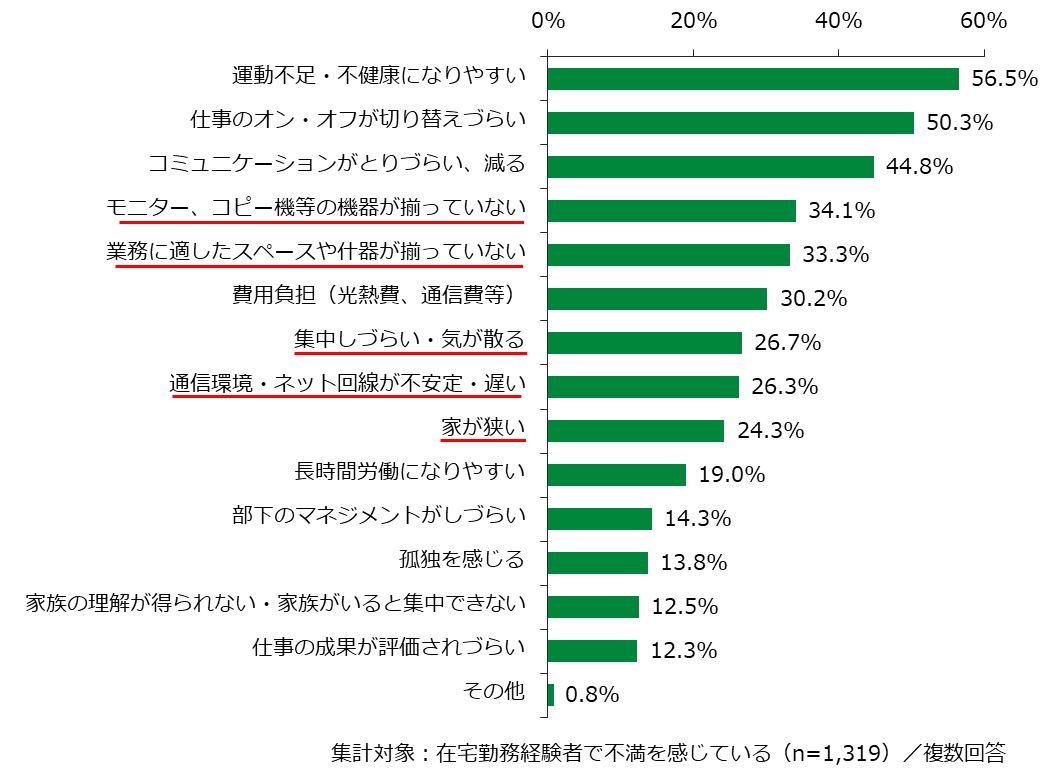

実際に、ワーカーに在宅勤務の不満を聞いた結果では、コロナ禍発生から1年半ほど経過した2021年秋の調査時点においてもモニター等の機器や業務に適したスペース・什器、ネット回線といった業務に必要な環境が整っていないと回答した人が一定の割合に上り(【図表6】)、少なくないワーカーが仕事に適さない環境での在宅勤務を強いられている状況が浮き彫りになった。こうした状況で働き続けることは、パフォーマンスや組織へのエンゲージメントの低下につながり、心身の健康にも悪影響を及ぼしかねない。

【図表6】在宅勤務の不満(ワーカー調査)

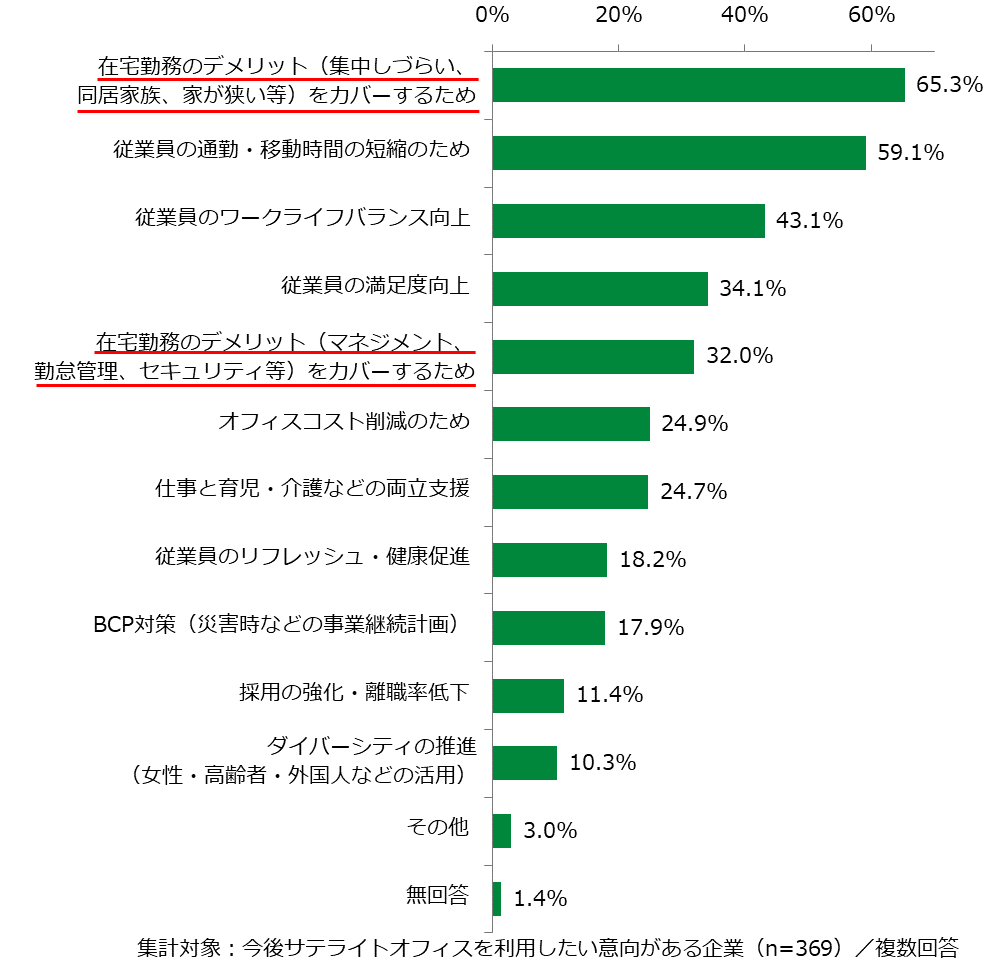

企業もまた在宅勤務に不満を感じている。企業調査において、コロナ禍収束後にサテライトオフィスを利用したい意向のある企業にその理由を聞いた結果、65.3%の企業が「在宅勤務のデメリット(集中しづらい、同居家族、家が狭い等)をカバーするため」と回答した。また、「在宅勤務のデメリット(マネジメント、勤怠管理、セキュリティ等)をカバーするため」と回答した企業も32.0%に上り、テレワークの場所として主となっている在宅勤務のデメリットを企業も感じていること、その解決策としてサテライトオフィスのような場所が求められていることがわかった【図表7】。

【図表7】今後、サテライトオフィスを利用したい理由(企業調査)

企業がテレワークを活用するにあたり、在宅勤務だけでなくサテライトオフィスを導入することの有効性を示したのが【図表8】である。コロナ禍発生以前と比べた従業員のパフォーマンスについて、サテライトオフィスを併用している企業は上がったと回答した割合が21.6%(「非常に上がった」と「やや上がった」の合計)と、在宅勤務のみの企業(12.7%)に比べて統計的に有意に高かった。

【図表8】コロナ禍以前と比べた従業員のパフォーマンス(テレワーク導入状況別)

(企業調査)

もっとも、在宅勤務が一概に悪いというわけではない。ワーカー調査では、コロナ禍収束後に在宅勤務を実施したい人の割合は73.8%に上った。働く人の満足度やウェルビーイングといった指標は近年、企業競争力の観点からも重要度が増しており、在宅勤務も導入方法によっては従業員のワークライフバランスやストレス軽減の面で大きなメリットを得られるものである。

重要なのは、オフィス出社の下位互換として「仕方なく」在宅勤務を使うのではなく、多様にある働く場所の選択肢の一つに位置付け、ワーカーが自ら選べる環境を整えることであろう。繰り返すが、企業・ワーカーともに、ワークプレイスの選択肢がオフィスと自宅しかない状況でテレワークの是非を問うのは時期尚早である。多様なワークプレイスの中から都度最適な場所を自律的に選び、それぞれの場所の持つ特性を「いいとこどり」しながら働くスタイルが、ハイブリッドワークの理想形の一つになりうると考えられる。

<PICK UP>働く場所の使い分けと仕事の自己評価との関係

~ザイマックスのワークプレイス多様化トライアル~

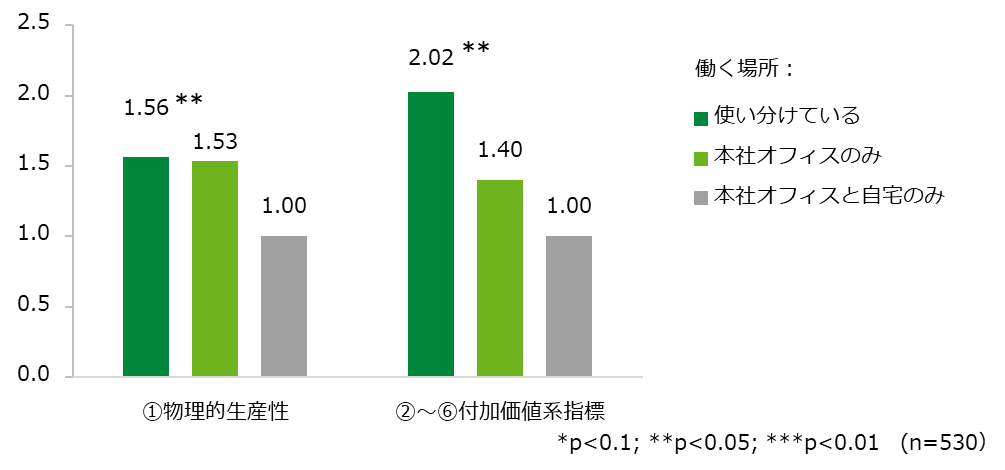

ザイマックスグループは働く場所の多様化に挑戦している。従業員の働く場所として、本社オフィスと在宅勤務に加え、自社専用のサテライトオフィス、法人向けに展開しているサテライトオフィスサービス「ZXY」の計4種類の場所を用意し、従業員が自ら選んで働ける環境の整備を進めている。こうした環境下で働く従業員を対象にアンケートを行ったところ、働く場所の多様性が生産性向上に有効である可能性が示唆されたため、分析結果を紹介する。

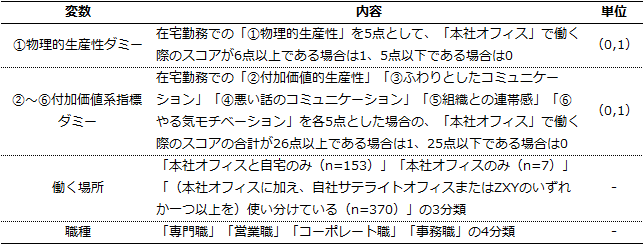

アンケートでは、仕事の生産性にかかわる要素として「①物理的生産性」「②付加価値的生産性」「③ふわりとしたコミュニケーション」「④悪い話のコミュニケーション」「⑤組織との連帯感」「⑥やる気モチベーション」の6つの指標について、在宅勤務時を5点とした場合の本社オフィスで働く際のスコアを0~10点で評価してもらっている。

分析においては、「①物理的生産性」と、②~⑥を合計した「付加価値系指標」について、それぞれが在宅勤務時よりも高くなるか否かを被説明変数、ワーカーが選択した働く場所(本社オフィスと自宅のみ/本社オフィスのみ/自社サテライトオフィスやZXYを含めて使い分けている)と職種を説明変数として、ロジスティック回帰モデル(*5)を用いて分析を行った。

分析の結果、調査期間中に働く場所を「使い分け」ていた人は、本社オフィスと自宅しか使わなかった人と比べて、本社オフィスで働く際の「①物理的生産性」「②~⑥の付加価値系指標」ともに在宅勤務時より高スコアになる確率が高いことがわかった【図表9】。この傾向は、働く場所が本社オフィスのみの人にはみられなかった(分析の詳細は本レポート末尾参照)。

この結果から、多様な働く場所を使い分けることにより、本社オフィスで働く際の生産性がより高くなる可能性が示唆された。背景には、働く場所を自ら選択している人はそうでない人に比べ、明確な目的意識を持ってそれぞれの場所で働いていることがあると考えられる。企業がワーカーに対して多様な場所の選択肢を提供することは、こうした自律的な働き方を促し、パフォーマンス高く働いてもらううえで、有効かつ実践可能な手段であるといえそうだ。

【図表9】働く場所の使い分けが仕事の生産性評価に与える影響

3. テレワークの頻度と評価指標の関係

第2章では、テレワークを活用していくうえで目指すべき方向性の一つとして、「場所」が多様であることの重要性を確認した。第3章では「時間」、つまりテレワークを実施する頻度について検討したい。

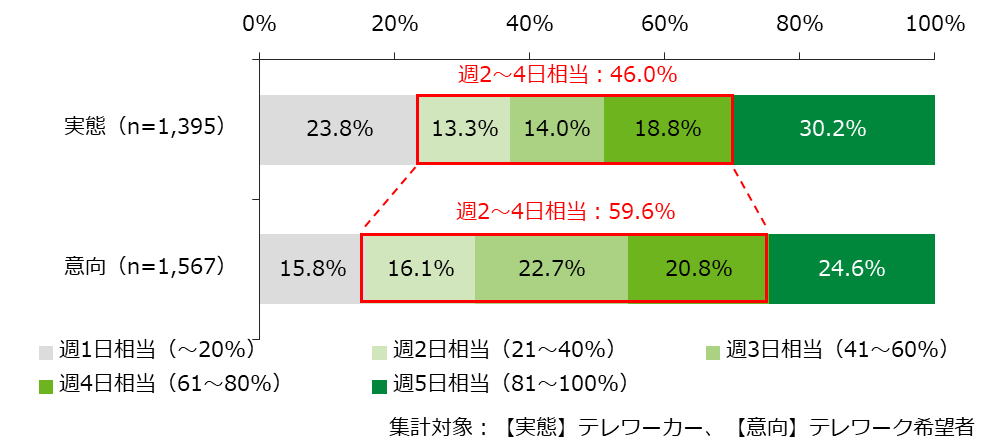

ワーカー調査によると、コロナ禍にある現在では、テレワーカーのうち「週5日相当(週5日勤務として総勤務時間の81~100%)」のほぼ完全テレワークを行っている割合は30.2%に上るが、今後の意向については、テレワーク希望者のうち週5日相当のテレワークを希望する割合は24.6%に減り、「週2~4日相当(同21~80%)」を希望する割合が増えていることがわかる【図表10】。

テレワークは、どちらかというと企業よりもワーカーにとってのメリット(通勤負担解消やワークライフバランス向上など)に焦点を置いて語られることが多い。しかし、すべてのワーカーが完全テレワークを望んでいるわけではなく、むしろオフィス出社と使い分けるハイブリッドワークを志向する人が多数派であるといえるだろう。

【図表10】テレワーカーのテレワーク頻度の実態と今後の意向(ワーカー調査)

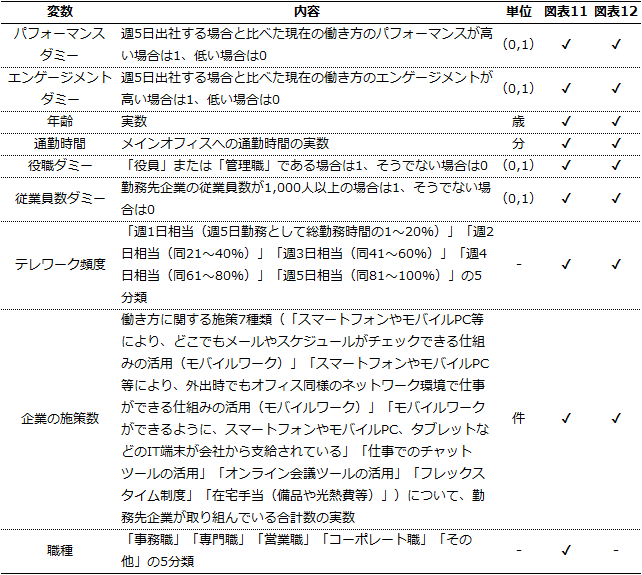

そこで、ハイブリッドワークにおける最適な出社とテレワークの時間配分を探るため、ワーカーの「パフォーマンス」および「勤務先組織に対するエンゲージメント」をアウトカム(最終的にコントロールしたい成果指標)に設定し、テレワークの実施頻度との関係を検証した。

ワーカー調査では、テレワークを少しでも実施しているワーカーに対して、週5日オフィスに出社する場合を100とした現在のパフォーマンスおよびエンゲージメントを自己評価してもらっている。テレワーク頻度がそれらの評価に与える影響を明らかにするため、「現在のパフォーマンス/エンゲージメント」それぞれが週5日出社時よりも高くなるか否かを被説明変数、テレワーク頻度を説明変数としてロジスティック回帰分析を行った。

分析結果を示したものが【図表11】である。*の数が多いほど統計的に有意な影響があるといえる。それぞれの数値はオッズ比であり、*がついていて数値が1より大きいほど、それぞれのテレワーク頻度により現在のパフォーマンス/エンゲージメントが高くなる確率が上がり、逆に1より小さいほどその確率は下がる。

【図表11】テレワーク頻度がパフォーマンス・エンゲージメント評価に与える影響

(ワーカー調査)

【図表11】からはまず、テレワーク頻度が「週3日相当」以上の場合、パフォーマンスもエンゲージメントも高くなる確率が有意に上がることが読み取れる。ただし、パフォーマンスについてはテレワーク頻度が増えるほどその確率が上がる傾向がみられるが、エンゲージメントについては、テレワーク頻度が週4日以上に増えても、その確率が上がる傾向はみられないことがわかった(分析の詳細は本レポート末尾参照)。つまり、テレワーク頻度を増やしてフルリモートの働き方に近付けると、パフォーマンスは高くなるものの、エンゲージメントは「週3日相当」の場合よりも損なわれる可能性があるといえる。

企業にとっては従業員のパフォーマンスだけでなく、エンゲージメントも重要な指標である。近年、特にコロナ禍発生以降は企業のSDGs意識が社会的に問われるようになっており、従業員の労働環境や心身の健康に対して企業が負うべき責任は増している。従業員の組織に対するエンゲージメントを考慮することは、長期的な企業競争力を維持する意味でも今まで以上に重要になるだろう。そうした情勢を踏まえ、エンゲージメントの最大化を重視するのであれば、最適なテレワーク頻度は「週3日相当」である可能性が今回の分析によって示唆された。

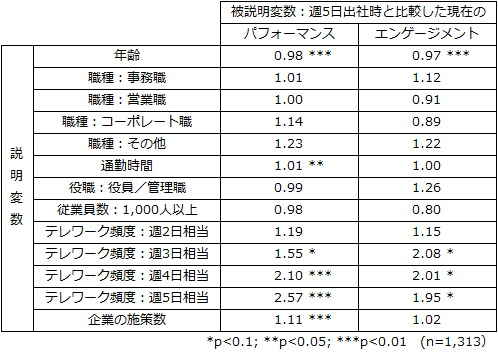

上記は今回の分析対象者全体についての結果だが、ワーカーの属性(性年代、業種、職種、役職など)の違いにより、テレワーク頻度がパフォーマンスやエンゲージメントに与える影響が異なる可能性も考えられる。そこで次に、ワーカーの属性ごとに複数の分析を試した結果、特徴がみられたのが職種別のテレワーク頻度とパフォーマンスとの関係だ。【図表12】の数値(オッズ比、「*」が一つ以上付いていれば統計的に有意な結果である)から、すべての職種でテレワーク頻度がパフォーマンスに影響を与えていることと、職種によってパフォーマンスが高くなるテレワーク頻度に違いがあることが読み取れる。

たとえば事務職では、テレワーク頻度「週3日相当」から有意にパフォーマンスが高くなる確率が上がることと、「週4日相当」でその確率が最大化することが示唆された。同様に、コーポレート職では「週4日相当」、専門職と営業職では「週5日相当」でパフォーマンスが高くなる確率が上がることが示唆された(分析の詳細は本レポート末尾参照)。

【図表12】<職種別>テレワーク頻度がパフォーマンス評価に与える影響

(ワーカー調査)

この結果から、ハイブリッドワークにおいてパフォーマンスの最大化のみを重視するのであれば、専門職や営業職はフルリモートに近い働き方をすればよいということになる。しかし前述のとおり、その選択はエンゲージメントを損ない長期的な企業競争力を低下させる可能性があるため、各社で慎重な判断が必要であろう。なお、職種別の分析ではエンゲージメントについて特筆すべき結果は得られなかった。この理由として、エンゲージメントは職種による違いの影響を受けづらい指標であるため、職種別に分割するとサンプル数が少なくなり、有意な結果が出にくくなったと考えられる。

4. まとめ

ハイブリッドワークの現時点での最適解を探るにあたり、今回は多くの企業が模索段階にあるテレワークに焦点を当て、「場所」と「頻度」という2つの要素についてそれぞれ最適なあり方を検証した。その結果、場所については多様な選択肢から選べる状態、頻度については職種や求めるアウトカムによって差があるものの、週3日~5日程度が適切である可能性が示唆された。

ただし、これらは現在のテレワーク状況に基づく分析の結果でしかない点に留意が必要である。第2章で述べたとおり、現在のテレワークは働く場所を選択できない未成熟な状況にあり、その状況が今後改善されれば、最適なテレワーク頻度も変わる可能性がある。また、何をアウトカムに設定するのかも企業によって異なるだろう。

同時に、ハイブリッドワークが「テレワークと出社の使い分け」によってアウトカムの最大化を目指す働き方である以上、メインオフィスのあり方もあらためて検討すべき重要な課題である。

第1章で述べたとおり、コロナ禍の長期化により都心オフィスの出社率は抑制された状態が続き、たとえコロナ禍が収束しても100%には戻りそうにない。企業にとってはテレワークをいかに活用するかという問題以上に、今まさに発生しているオフィススペースや賃料の無駄に向き合うことが喫緊の課題となっている。今後、まずはメインオフィスの最適化が進み、その過程でサテライトオフィス導入などを含むワークプレイス全体の戦略が見直されるとともに、各社にとって理想的なハイブリッドワークのあり方を模索するフェーズに入っていくだろう。

いずれにせよ、ただ単にコロナ禍以前のオフィスの使い方に戻ればよいと考えている企業はすでに少数派なのではないだろうか。コロナ禍で新しい働き方を経験した多くのワーカーにとって、無策ゆえの回帰は組織への不信感や求心力低下につながり、人材確保の面ではもちろん、労働生産性やイノベーション創出にもマイナスの影響を与える。すべての企業がハイブリッドワークを採用する必要はないが、従業員にオフィス出社を求めるならば、その意図を企業のメッセージとして伝える姿勢が不可欠となるだろう。

感染者数が思うように減らず、さらなる長期化も懸念されるコロナ禍の先行きは読みづらい。今回の分析結果も暫定的なものでしかないが、企業がビジネス環境の急速な変化に対するアジリティ(機敏性)を求められる時代において、戦略策定の一材料とはなるだろう。ワークプレイス戦略は、企業の持続可能性のために考え続けるべき経営課題として重要性を増している。その指針となる材料を、ザイマックス総研では引き続き提供していく。

大都市圏オフィス需要調査2021秋

●調査期間

2021年10月26日~11月7日

●調査対象

・ザイマックスグループの管理運営物件のオフィスビルに入居中のテナント企業

・法人向けサテライトオフィスサービス「ZXY(ジザイ)」契約企業

・ザイマックスインフォニスタの取引先企業

上記合計 42,581件

●有効回答数

1,503件 回答率:3.5%

●調査地域

全国(東京都、大阪府、愛知県、福岡県、神奈川県、埼玉県、千葉県、その他)

●調査方法

メール配信

首都圏オフィスワーカー調査2021

●調査期間

2021年9月10日~9月12日

●調査対象

①スクリーニング調査...18歳以上の男女5,000人を対象に実施

②本調査...スクリーニング調査で職業が「会社・団体の役員、会社員・団体職員」、職種が「管理的職業、専門的・技術的職業、事務的職業、営業職業」、在籍するオフィスが「首都圏(1都3県)」、コロナ禍発生以前および現在の主に働いている場所が「オフィス(事務所)、自宅」と回答した人

●有効回答数

2,060人

●調査地域

首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)

●調査方法

インターネット調査

分析の詳細

【図表9】で行ったロジスティック回帰分析の変数

【図表9】の結果詳細(数値はオッズ比)

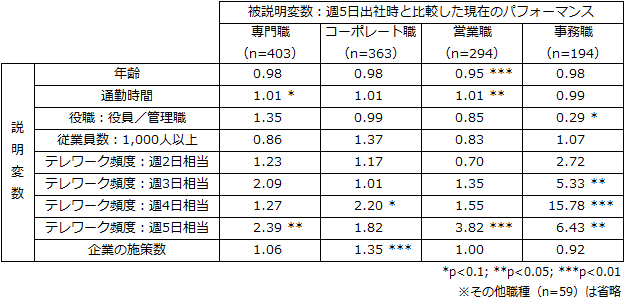

【図表11】および【図表12】で行ったロジスティック回帰分析の変数

【図表11】の結果詳細(数値はオッズ比)

【図表12】の結果詳細(数値はオッズ比)