2020年12月25日

不動産リアルトレンド2021

~新型コロナウイルスの流行は社会と不動産をどう変えるか?~

関連タグ

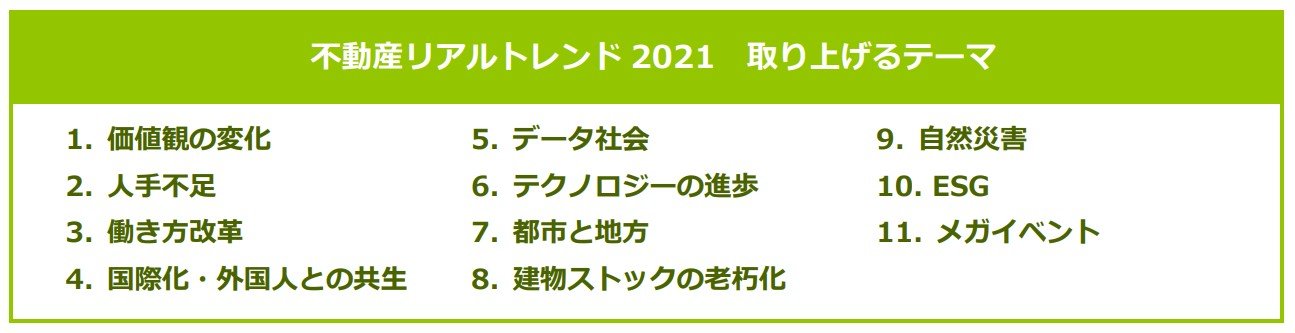

われわれを取り巻く社会経済の状況は加速度的に変化し、しかも複雑化してきており、日々の情報は氾濫している。このようななかで世の中の動きを正しく読み解き、不動産への影響を把握し、理解することは容易ではない。そのための一助として、ザイマックス総研は、2019 年 9 月に「不動産リアルトレンド 2020」として、世の中と不動産の「今」と「これから」について、重要と思われる 11 項目について取り上げ、レポートを発表した。

その後、2020 年初頭から本格化した新型コロナウイルスの世界的流行は、社会と経済に大きなインパクトをもたらしている。

今回の「不動産リアルトレンド 2021」では、前回と同じ 11 項目について、コロナ前のトレンドを振り返り、コロナで何が起きているのかを紹介し、そして、不動産にどのような影響があるのかについて取りまとめることとした。ただし、コロナ禍の状況は日々刻々と変化しているので、本レポートの内容は2020年12月時点でのわれわれの見解である。なお、コロナ前のトレンドの詳細については、前回の「不動産リアルトレンド 2020」も併せて参照されたい。

本レポートが、不動産に関わるリアル(「真」の、「実際」の)トレンドを把握し、理解するための一助となれば幸いである。

詳細はPDF版にてご確認ください。