これからの企業経営と不動産戦略

~企業経営の視点からみたCREの変遷~

日本の企業経営環境は変化の波に直面している。デフレからインフレへの移行、円高から円安への転換、ゼロ金利政策の終結と金利の正常化など、経済の大枠が変わるなかで、企業経営の前提条件も大きく変化している。これらの変動は、企業の戦略に新たなチャレンジと機会をもたらし、企業の価値創造の方法とその戦略に重大な影響を及ぼしている。働き方の多様化、ESG、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進は、これまでのビジネスモデルを一新させる要因となっている。

時代の転換期において、企業の存続や成長に大きな影響を与えてきた経営資源が「不動産」である。日本企業における不動産は、単なる資産の側面を超え、生産や販売拠点として、信用を創造する担保として、地域社会や地球環境との接点として、経営理念を具現化し、従業員の自己実現の場としての役割を担ってきた。一方で、時代の転換に取り残され、リスク資産化して経営の重荷にもなってきた。

今、時代が大きな転換を迎えるなか、企業価値の向上を目的として、保有・利用する不動産の現状を一元的に整理把握したうえで、経営的視点から不動産戦略を立案し、意思決定していく「企業不動産戦略(CRE戦略)」の重要度が高まっている。2023年3月に東証がPBR1倍割れ企業に改善を要請したことも不動産戦略の見直しに拍車をかけている。本レポートでは、これまで企業経営において不動産がどのように重要な役割を果たしてきたかを整理したうえで、これからの企業不動産戦略のあり方について提言する。

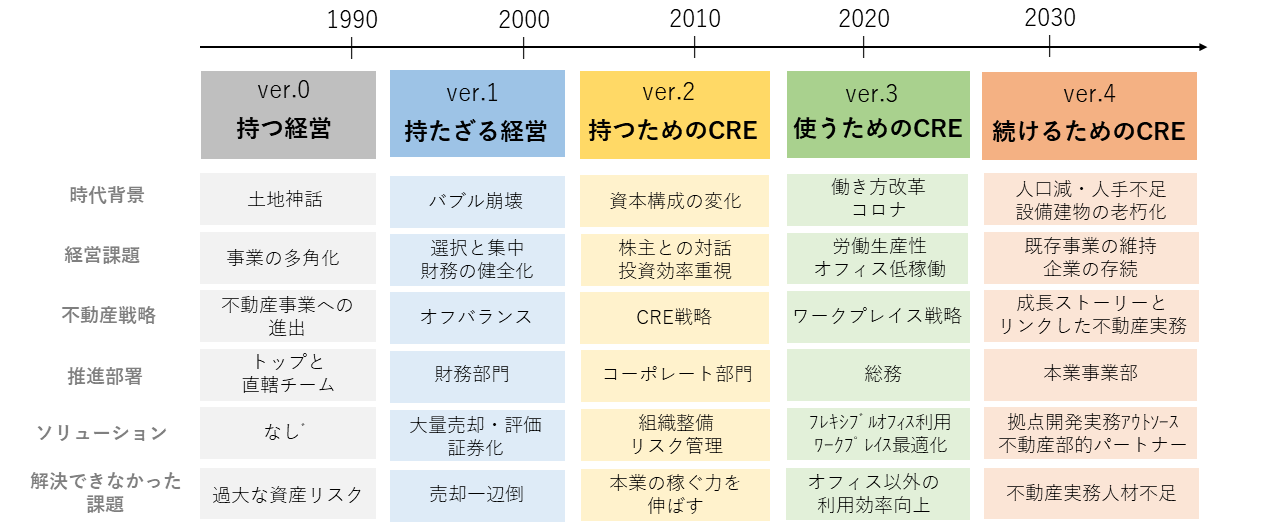

時代の転換に伴う経営戦略における企業不動産の役割を理解するため、過去40年の日本における企業経営の変遷にもとづいてCRE戦略を5つのバージョンに整理した(図表1)。「CRE戦略」という言葉は2000年代から2010年代前半にかけて広く知られるようになったが、適切な概念整理が行われないまま使用され続けているのが実態だ。本レポートの概念整理で、時代とともに、何が、どのように変わってきたのかが明確になるであろう。

【図表1】企業経営とCRE戦略の変遷

なお、本稿では、CRE戦略の対象を企業が保有・利用するすべての不動産としている。CREは、工場、社屋、店舗、物流施設、社宅含め企業活動の重要なインフラであり、事業活動を支援するとともに、イノベーションの創発や事業リスクの低減の役割を担う。CRE戦略は短期的・部分最適ではなく、長期的・全体最適を重視した視点に立つことから、本稿におけるCREソリューションは、本社の購入・売却、遊休資産の処分・有効活用のコンサルティングに限らず、資産運用会社の設立、施設の一括管理、人材やノウハウの提供など実践まで含むものとする。

1. 持つ経営(CRE ver.0)

CRE戦略のバージョン0「持つ経営」は、1970年代から90年代前半においてみられた高度経済成長、土地神話の時代におけるCRE戦略の原初の形態である。

土地神話と事業の多角化の時代

高度経済成長の時代、大量生産、大量消費を前提とした輸出主導型の産業構造のもと、日本企業は、事業主導で土地を購入し、コア事業の生産や販売のための拠点を開発して、自ら所有していた。「土地は必ず値上がりする」というこの時代特有の常識(土地神話)のもと、不動産担保価値の上昇による融資枠の拡大で調達した資金を新拠点の進出にあてるという事業拡大手法は、有効な戦略と認識されていた。

1985年のプラザ合意後、金融緩和政策や土地価格の急激な上昇を背景に、金融機関から企業へさらに潤沢に資金が供給されるようになった。企業経営戦略では事業の多角化が叫ばれるなか、第三次産業への産業構造の転換や公有地の放出もあり、企業は新たな事業の柱としてオフィスビルやリゾートの開発など不動産事業へ進出した。企業にとって不動産事業への参入は、異なる事業ドメインを持つことによる本業のリスクヘッジ、現金を不動産へ転換することでインフレヘッジになるほか、本業とは異なるスピード感で総資産や売上を拡大できるメリットがあった。一方で、「持つ経営」に過度に傾倒した企業は、過大な資産価格変動リスクを抱え込むこととなり、後のバブル崩壊による土地価格の下落局面では企業価値を大きく毀損することとなった。

企業は不動産を持つことで規模拡大を加速させた

この時代、企業にとって不動産は、企業価値の象徴で対外的な信用の証であり、企業規模拡大を急激に加速させることができるツールであった。不動産にかかる立案と決定は、企業のトップとその直轄のチームで行われ、企業は、金融機関や親密取引先からの情報をもとに、購入や開発プロジェクトを建設会社と連携して進めていた。なお、当時の不動産会社は自社の開発プロジェクトを事業の中心としており、ソリューションサービスの提供は本格的ではなかった。そのため、企業が不動産開発を進めるにあたっての不動産会社の関与は、共同事業パートナーやテナント誘致などに限られていた。

この「持つ経営」は、企業が不動産を購入し、保有不動産を活用することで企業価値の拡大を果たしたという意味ではCRE戦略といえるものの、不動産の価格変動リスクをマネジメントする思考や手法が確立されておらず、原初の形態であることから本稿ではバージョン0と整理した。

2. 持たざる経営(CRE ver.1)

バージョン1「持たざる経営」は、バブル経済崩壊後の1990年代後半から2000年代初頭にかけてのCRE戦略を指している。

バランスシートの健全性確保が優先された時代

1990年から1991年にかけて実施された金融機関への不動産融資の総量規制をはじめとした地価高騰抑制政策により、地価下落が全国へ波及し、バブルが崩壊した。担保である不動産価格の下落は、金融機関の貸付債権の回収可能性に影響を及ぼした。長期の景気低迷と産業構造調整圧力が強まるなかで、企業ごとの格差が大きくなり、いわゆる負け組企業への貸出が不良債権化したことで、銀行は巨額の不良債権を抱え、企業への貸し出しが抑制された。企業は3つの過剰(設備、人員、債務)に苦しみ、バランスシートを軽くする「持たざる経営」が志向されるようになり、「選択と集中」のもと不採算事業を切り離し、本業においてもOEM(委託者ブランド名製造)企業への製造委託・工場を持たないファブレス型経営方式の取り入れ・アウトソーシング・人材派遣により、設備や人材を外部化した。

総資産の多くを占める不動産についても、売却によりバランスシートから外すオフバランスが行われ、社宅、グラウンド、保養所などのノンコア資産を中心に多くの不動産が売却された。一部の企業では、コア資産である本社ビルを売却し賃借するセールスアンドリースバックを行うケースもみられた。オフバランスにより得られたキャッシュは主に有利子負債の圧縮や事業資金の確保に使われ、バブル崩壊から企業が財務健全化を果たすのに貢献した。

オフバランスのために不動産プロフェッショナルを活用

バブル崩壊後、不良債権処理の時代における不動産のオフバランスでは、多数の不動産をできるだけ短期間のうちになるべく高い価格で売却する必要があったため、持つ経営の時代(CRE ver.0)とは異なり、企業は社外の不動産プロフェッショナルを活用した。全体調整を行うアレンジャー、不動産の価値やリスクを調査する鑑定評価会社や設計会社、売り主の立場に立って仲介を行うセラーズエージェント、バルクセール(一括売却)や不動産証券化などのノウハウを持つ外資系金融機関が、企業不動産のオフバランスの実行を支えた。

この時代は、不動産と金融の融合が進み、不動産を経営する手法は一気に高度化、現代化し、不動産プロフェッショナルから様々なソリューションが企業へ提供されるようになった。しかし、企業戦略としては、前の時代の反動で振り子が大きく振れてオフバランス一辺倒であった。企業不動産に対して「企業を取り巻く環境が急速に変化する激動の時代に対応するため、企業にとって限られた資源である企業不動産を経営に最大限有効活用していこう」という発想(国土交通省, 2010)は乏しく、知識の体系化やサービス化はまだなされていなかったことから、本稿では「持たざる経営」をCRE ver.1として整理した。

3. 持つためのCRE(CRE ver.2)

バージョン2の「持つためのCRE」は、株主の存在感が増し、経済のグローバル化が進んだ2000年代から2010年代半ばにかけて成立したCRE戦略である。

なぜその不動産を持ち続けるのか?を株主から問われる時代

バブル崩壊は、設備・人員・債務の3つの過剰をもたらしただけでなく、銀行による間接金融の機能を低下させ、企業の資本構成を株式持ち合いから機関投資家と海外投資家へと変化させた。企業経営では資本効率の向上が意識され、企業は株主から資本コストを上回るROE(自己資本利益率)を期待されるようになった。それに伴い、株主との対話の基礎となる情報開示が重視されるようになり、会計基準の国際的コンバージェンス(統合)の流れが決定的となった。

不動産については、取得原価主義の欠点が指摘され、時価開示および減損会計が導入された。そして、金融商品取引法により内部統制報告制度が導入され、会計監査に耐えうるレベルでの企業不動産の合理的マネジメントが求められるようになった。不動産の含み益を膨大に抱える企業への敵対的買収(不動産M&A)がニュースにもなり、「会社は誰のものか?」があらためて問われるなか、企業は、不動産所有の意味や意思決定に関する説明を金融・証券市場から求められるようになった。

不動産を持つ/持たないに体系化された知識が提供された

企業の資本構成の変化、経済のグローバル化をうけ、企業の不動産に対する意思決定はCRE戦略として体系化され、いくつかの先進的な企業で導入された。国土交通省が2008年に発表したCRE戦略を実践するためのガイドラインでは、CRE戦略を「企業価値向上」の観点から経営戦略的視点に立って見直しを行い、不動産投資の効率性を最大限向上させていこうという考え方とし、散発的施策・管財的管理からの脱却、トップマネジメントに直結した全社横断型マネジメント組織の設立、CREデータの一元管理の必要性、リスク管理体制の構築などを提唱している。CRE戦略の実践には、会計・ファイナンス、IT、リスクマネジメント、管理運営、不動産評価など幅広い知識とノウハウが必要な業務が多いため、コンサルティング会社やシンクタンクの助言を受けながら、専門ノウハウを持った企業にアウトソーシングする体制で進められた。

この時代のCRE戦略は、長らく企業を振り回してきた不動産を持つ/持たないの問題に対し体系化された知識と一連のソリューションサービスを成立したことから、「持つためのCRE」と整理できる。企業は、持つためのCREにより、不動産の最適な保有と投資を実現できるようになり、経営リスク低減とコスト削減という課題に対して解決の手段を手に入れることができたのである。一方で、長引く本業の低収益という課題に対しては、新しい不動産商品の開発やソリューションビジネスとしての成立には至らなかったこともあり、不動産によるイノベーション創出や稼ぐ力の向上、中長期的な価値創造については、次の時代へ持ち越されることとなった。

4. 使うためのCRE(CRE ver.3)

バージョン3「使うためのCRE」は、「働き方改革」と「新型コロナウイルスのパンデミック」という二つの重要な時代背景に直面した、2010年代後半から2020年代前半にかけて成立したCRE戦略である。

オフィスは本当に必要なのか?使い方を再考する時代

2010年代後半、日本企業は過去最高の企業収益を記録する一方で、労働生産性の低迷や長時間労働、非正規雇用者の処遇格差といった課題を抱えており、日本経済再生のためにはイノベーションの創発、生産性の向上、労働参加率の向上といった働き方改革が必要だという認識が高まった。政府は「同一労働同一賃金」「賃金の引き上げと労働生産性の向上」「時間外労働の上限規制」などを柱とする働き方改革関連法を2018年に成立させ、企業に対して労働環境の改善や柔軟な働き方を求めた。これを受けて、先進的な企業ではテレワークや副業・兼業、リカレント教育など、多様な働き方を可能にする取り組みが検討されるようになった。

そのようななか、2020年初頭に新型コロナウイルスのパンデミックが発生し、感染症拡大防止の観点から、多くの企業がリモートワークを導入し、出社と使い分けるハイブリッドワークへ移行した。リモートワークは、オフィスワーカーのワークライフバランスの向上や、通勤ストレスの軽減などいくつかのメリットをもたらした。一方で、低利用状態のオフィスに賃料を払い続けることに疑問を持つ企業も少なくなかった。オフィスはそのあり方と存在意義を問われることとなり、企業はオフィスをどう使うかについて再考する必要に迫られた。

柔軟な働き方はワークプレイス戦略を高度化させた

働き方改革やコロナの流行は、コワーキングオフィスやサテライトオフィスといった新しい商品の出現と浸透を促した。コワーキングオフィスは、スタートアップ企業や大企業の新規事業開発を担う部署などが交流・コラボレーションを目的に利用するサービスであり、オープンイノベーションを生み出すことを期待して利用される。サテライトオフィスは、オフィスビルの区画内に複数のファシリティを組み込んだサービスであり、営業担当者の移動の合間の利用のほか、在宅勤務が難しいワーカーのテレワークスペース、集中ワークやウェブ会議の場として感染防止やワークライフバランス向上を期待して利用されている。

企業のワークプレイスを管轄するセクション(総務部・FM部)には、所有と賃借に加え、これらの新しいサービスの利用を組み合わせながら、使う/使わないオフィスの仕分け、知的生産性とウェルビーイングを向上させるワークプレイスづくり、維持コストの最適化が求められるようになった。これらは、企業におけるこれまでの施設管理や契約管理の枠を大きく離れた知識や実務能力を要求するものであったため、従来のオフィス賃貸仲介サービスだけではなく、ワークプレイス戦略提案サービスが提供されるようになった。

この時代のCREは、従来の不動産を持つか持たないかという資産効率の議論だけでなく、どのように効率的に使うかという利用効率の視点が加わったことが特徴であり、「使うためのCRE」と整理できる。「使うためのCRE」は、新型コロナウイルスの流行を乗り越え、ワークプレイスを最適化し、柔軟な働き方を実現する手段を企業にもたらした。一方で、現在の「使うためのCRE」は、対象がオフィスとそこで働くオフィスワーカーに限られており、製造や流通など本業のサプライチェーンに及ぶものではない。オフィス以外の店舗、物流拠点、工場などの利用効率を高める不動産ソリューションへの拡張が期待される。

5. 続けるためのCRE(CRE ver.4)

バージョン4「続けるためのCRE」は、今後、企業が直面する社会課題である、人口減少・人手不足・老朽化という新たな時代背景のもとでのCREである。

今のまま事業を続けること自体が難しい時代に

日本の人口減少は2008年をピークに継続しており、2070年には9000万人を割り込み、高齢化率は39%になると推計されている(国立社会保障・人口問題研究所, 2023)。企業は将来的な市場規模の縮小を想定する必要がある。

さらに、少子高齢化の進行により労働人口が減少し、2040年の労働需給ギャップは1000万人に達すると予測されている。特に、日常生活を支える職業において人手不足は深刻である。企業は、生産ラインやサービス網を維持することが難しくなり、退職による欠員を新規採用で補うことが困難となる。少人数での運営を強いられる現場は疲弊し、商品やサービスの品質維持に悪影響を及ぼすことになろう。

また、過去40年間、日本国内での設備投資が低水準で推移した結果、生産設備や建物の老朽化が進んでいる。非効率な設備や建物では生産性が向上せず、労働環境が改善されない限り従業員の定着も難しい。

人口減少が進むなか、企業の社会的役割が強まり、地域からの撤退や事業撤退には慎重な判断が求められるようになった。不採算な拠点を閉鎖することで地域社会の生活インフラが失われ、企業は社会からの支持を失うおそれがあるためである。地域社会は重要なステークホルダーであり、SNS時代において悪評が広まることは企業価値へのリスクとなる。

今後、企業は事業を現在の水準で維持することすら難しい時代がやってくる。人的資本経営を進め、設備を入れ替え、建物を改修し、DXを進めて労働の生産性を高めることではじめて、企業は人口減少と人手不足のなかで商圏やサービスを維持していくことができる。さらに、脱炭素社会への移行のなか、企業として存続するために、新業態や新商品を開発し、新しい収益源を生み出すことが求められる。

企業は再び不動産に向き合うことになる

縮小する市場のなかで既存事業の商圏やサービスを維持し続けるには、老朽化した施設を改修して機能を回復させる、周辺地域を巻き込んでより適切な規模で建て替えていく、より売上が見込める立地に移転するなど、これまでの所有、賃貸、利用含めた企業不動産ポートフォリオを見直していくことが重要になってくる。

また、新しい商品を生み出し育てていくためには、将来性に乏しい事業の店舗を手放していく、新しい形態の商品や事業を立ち上げ、スピーディに店舗を展開することも行われるだろう。

事業を継続し、企業を存続させるため、企業は不動産にあらためて向き合う機会がやってきた。この人口減少時代におけるCREは「続けるためのCRE」と整理できる。この「続けるためのCRE」は、企業の経営戦略への深い理解のもと、企業の成長ストーリーとリンクする形で、不動産の実務を遂行することが求められる。本業が地域社会に根ざした長期目線のビジネスであれば、周辺をまきこんだ粘り強い街づくりや地域開発の取り組みが求められる。新商品・新サービスを展開する場合には、新規ビジネスの展開スピードを妨げることなく拠点を確保する必要があるほか、自社の世界観や商品の利便性を実証するためのリアルの場づくりも求められる。さらに本業を補完する安定的な事業収益が必要な場合は、既存の保有資産をもとにファンドも含めた不動産事業を立ち上げることも選択肢となる。本業とともに成長するシナリオが描けていれば、不動産への追加投資、持ち続ける/手放すなどの意思決定に対して、外部のステークホルダーからも理解を得られやすいだろう。

しかし、その一方で、企業内での不動産人材が確保できないという問題が浮上することとなる。これは、不動産戦略がより複雑化し、専門的知識が必要とされるために、内部で専門スキルや経験を持つ人材を育成または確保することが難しくなっているためである。店舗開発や改修工事など個々の不動産実務については、不動産ビジネス市場において様々な事業者へアウトソーシングすることで対処できるものの、現状、企業の経営課題とその解決のスピード感にあわせて、複数の不動産ソリューションを組み合わせデザインし、企業側の立場に寄り添ったパートナーの役割を担う不動産ビジネスは、まだ確立されていない。

6. 提言

以上、CRE戦略を5つのバージョンで説明してきた。なお、ここで留意すべき点としては、時代の転換とともに課題が切り替わってきたわけではなく、前バージョンの課題も次バージョンでも存在し、レイヤーのように積み重なっていくという点である。したがって、企業の経営課題解決に求められる不動産ノウハウはより高度化、増大し、CRE戦略は複雑化を続けている。必要となる知識も不動産独自のものにとどまらず、人的資本経営、脱炭素、DXなど、企業を取り巻く新しいテーマについて、企業不動産でどう実現していくのかが問われることになる。今後の新しい時代では、社内のだれが新しい時代のCRE戦略の立案と実行を担うことができるのかが重要な論点として浮上することになるだろう。

経済学的には、CREとは「事業、都市、社会への外部性を含めた、取引費用、地代、所得の3つのパラメータで最適な意思決定を行い、企業と不動産のライフサイクルの不整合を追時的に解消する戦略」と定義される(清水, 2020)。換言すれば、今日の企業にとって不動産は単なる土地や建物を超え、事業の縮小や拡大に柔軟に対応し、ライフサイクル全体で最適化を図るための戦略的資産と言えよう。

これからは事業環境の変化のスピードが増し、経営課題の複雑さが増してくるため、迅速で、多面的な不動産戦略の立案や意思決定・実行が不可欠となってくる。そのためには、最新の知識とノウハウを持つ不動産プロフェッショナルの確保が欠かせないが、不動産は多くの企業にとってノンコアな要素であるため、そもそも社内にはそういう人材がいなかったり、いたとしても数名で、高齢化していたり、知識が陳腐化していたり、退職して後任が育っていなかったりと、自ずと外部の不動産会社に助けを求めるケースも増えてくるだろう。

しかし、不動産会社が提供する従来のサービスは、企業の経営課題に対して充分に立ち入った提案をすることが難しい。企業を取り巻く事業環境の変化が加速しているなかで、CRE戦略サービスは時代の変化を踏まえた整理がきちんとされていないまま、以前と変わらない売買仲介を誘うようなアプローチが罷り通っている。これからは、企業の成長ストーリーを深く理解し、持続可能な成長を視野に入れた提案ができる外部のパートナーの存在が重要な時代になるだろう。そのパートナーは、企業に寄り添い、課題を一緒に考え、的確なアドバイスを行い、多様なサービスを提供してくれるような、外部ではあるけれど、いわばその企業の「不動産部」のような頼れる存在といえよう。

企業にとってCRE戦略はますます重要になることは明白だ。そのようななか、自社だけのリソースだけでは対応できなくなり、後手に回ってしまうこともあろう。不動産を静的な資産ではなく、企業の動的な戦略資源として経営戦略の高位に位置づけ、適切なパートナーシップの構築を通じて、企業の持続可能な成長を支援することが、これからのCRE戦略の核心といえよう。