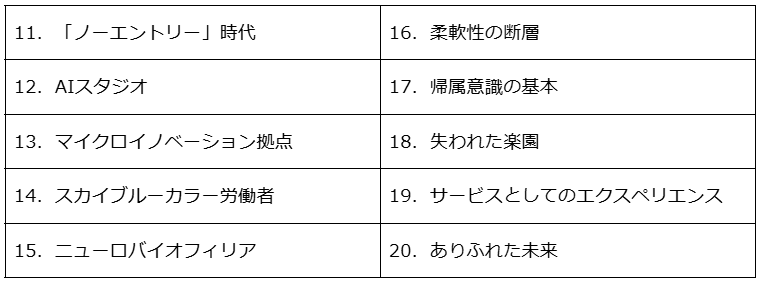

仕事と職場のグローバルトレンド2026「20のキーワード」(後編)

仕事とワークスペースをメインテーマとする世界的な知識ネットワーク「WORKTECH Academy(ワークテック・アカデミー)」では、グローバルトレンドを俯瞰する多彩な記事を発表している。今回はそのなかから、2026年1月に発表したトレンドレポート「The world of work in 2026」を紹介する。レポートでは、「人間のパフォーマンスの再設定」「壁のないワークプレイス」「持続可能な成長」「基本に立ち返る」という4つの切り口から、2026年の働き方とワークプレイスを形づくる20の主要トレンドを取り上げている。

前編に続き、後編では「持続可能な成長」「基本に立ち返る」に関する以下の10キーワードについて解説する。

11.「ノーエントリー」時代

仕事が従来の「入り口」を失いつつある

自動化が加速するなかで、組織は「ノーエントリー(入り口がない)」時代に入りつつあり、かつて初期キャリアの若手層の役割を形づくってきた基礎的で反復的なタスクの多くが、AIによって担われるようになっている。これは、実務を通じて能力をゆっくりと高めていく従来の徒弟制度を消し去り、新入社員が入社初日から判断力、解釈力、戦略的視点をもって業務に取り組むことが求められる職場を生み出す。「実行」はもはやキャリアの出発点ではなくなる。

AIが基本業務をこなしてしまうなら、人はどうやって基礎を習得するのだろうか。基礎的な業務を一度も経験していない従業員を、組織はどのようにオンボーディングするのだろうか。そして、「業務をこなすこと」が能力の指標にならない時代に、価値をどう測定するのだろうか。草案作成、分析、サポートといったプロフェッショナルとしてのアイデンティティを確立するための従来の道筋は急速に狭まり、若手がいきなり管理職レベルからキャリアを始めざるをえない状況が生まれつつある。

同時に、生成ツールはスキルの民主化を加速させている。かつては何年もの訓練を必要としたコーディング、デザイン、分析、そして創造的な成果物が、いまでは適切な入力さえあれば生成可能である。技術的な実行が広く利用できるようになると、差別化する要素はスキル習得から、複雑さを解釈し、意思決定の枠組みをつくり、仕事を文化的・倫理的・戦略的な意味へと結びつける「センスメイキング(意味づけ)」能力へと移る。

段階的な習熟を基盤とした人材モデルの見直しが必要である。育成は、タスクを教えることから、判断力、創造性、解釈力を育むことへと転換する必要がある。リーダーシップは、直線的ではないキャリアパスを前提に、より小規模でAIに拡張されたチームを支えることが求められる。さらに、2026年には、人員増ではなく自動化によって規模を拡大する「ボットスケーリング」が進み、階層構造は一段と圧縮されていくだろう。

「ノーエントリー」時代では、問題はもはや「何を生み出せるか」ではなく、「生み出されたものをどう意味づけするか」である。

12.AIスタジオ

AIは画面から、物理空間へ入り込む

2026年には、企業は従業員がAIを実際に見て、試し、対話できる専用環境への投資を進め、AIは職場の中でますます物理的な形をとるようになるだろう。先進企業はすでに、従業員が知的システムとリアルタイムで関わることができるAIスタジオやラボ、体験スペースの整備を進めている。

多くの従業員にとってAIはいまだに「押し付けられたもの」「圧倒されるもの」と感じられている。ワークテック・アカデミーがワークプレイスソリューション企業SPSグローバルと共同で実施した2025年のグローバルワークプレイス調査では、AIの影響について積極的に期待していると回答した従業員はわずか27%であり、過半数が慎重、中立、あるいは不安を感じていることがわかった。2026年には、AIがより目に見える形で利用しやすくなることで、このギャップは縮まり始めるだろう。モデルの動作を見たり、実際のユースケースを実験したり、同僚と共に物理的な空間でAIが人間の入力にどのように反応するかを観察したりすることは、自信を高め、抵抗感を和らげるのに役立つ。

この文脈において重要なのは、AI導入が個人の取り組みから組織全体の共有能力へと移行することである。従業員が一人でCopilotやチャットボットを試すのではなく、チームが一緒に学び、職場のあらゆる側面を一つの協働的な学習空間に持ち込む。こうした動きは、OpenAI社が新たに導入した「同じ会話で最大20人がChatGPTと共同作業できる」機能によってさらに後押しされるだろう。

これらの環境は、従業員のオンボーディングやスキル向上を支援するだけでなく、AI戦略に関するリーダーシップの調整、顧客やパートナーの関与、責任ある倫理的なAI使用に関する価値観の強化など、組織における複数の機能も果たす。かつての体験型のブリーフィングセンターやイノベーションラボと同様に、AIスタジオはテクノロジーと人間のチームが協働する力を実際に見て体験できる場所となるだろう。

2026年、AIを個人が使うためのソフトウェアとしてだけ扱う組織では、導入が断片化し、能力の不均一が生じるリスクが高まるだろう。一方で、AIを物理的な空間に根付かせる組織は、野心的な戦略を組織全体にわたる集団学習へと転換するうえで、より有利な立場にある。

13.マイクロイノベーション拠点

都市が空きオフィスを「モノづくり」の原動力へ変える

2026年には米国の都市が、都市中心部の未活用オフィススペースを活用し、都市の役割や目的を再定義しようとする動きが広がっていくだろう。慢性的なオフィス空室と、脆弱性を増すグローバルサプライチェーンに直面するなかで、開発業者や都市のリーダーは、十分に活用されていない、場合によっては魅力に欠けると見なされた建物をマイクロイノベーション拠点として再構想している。これらの拠点は、デザイン、テクノロジー、先進製造が融合する、コンパクトで高付加価値な環境である。

この変化は、イノベーションが「どこで、どのように」起こるのかという根本的な再考を反映している。3Dプリンティング、ロボット工学、マシンビジョンの進歩により、都市規模で小ロット・高精度製造の発展が可能になっている。

こうした技術は、従来の海外製造において重視されていた距離や規模の効率性よりも、デザイナー、エンジニア、生産チーム、そしてエンドユーザーが近接していることを重視する。その結果、柔軟性、サービス、接続性を前提に設計された空きオフィスビルが、この新しい生産様式に意外にも適していることが明らかになりつつある。

2026年に成功するマイクロイノベーション拠点は、単独の施設ではなく、密集した都市エコシステムとして機能するだろう。ラボ、素材ライブラリ、生産ライン、研修スペース、共有サービスなどを組み合わせることで、アイデアがコンセプトから試作、そして市場投入へと素早く移行できるようになる。このモデルは、反復作業の迅速化、廃棄物の削減、サプライチェーンの強靭化を支えると同時に、都市がイノベーションによって生み出された価値をより多く保持できるようにする。

この傾向を踏まえ、建築設計事務所ゲンスラーの「Design Forecast 2026(デザイン予測2026)」によると、ワークプレイスに加えてR&D、先進製造拠点、旗艦店、そして業界特化のイベントスペースを同一拠点に集約する「HQプラス」環境にも、新たな機会が広がっている。

その影響は不動産にとどまらない。マイクロイノベーション拠点は、都市の中心部をモノづくり、学び、そして経済再生の拠点として再定義し、ひいては人材を惹きつけ、労働力開発を支援し、将来にわたって持続可能な雇用を創出する。都市が次なる経済エンジンを模索するなか、2026年は都市型イノベーションと地域生産にとって転換点となる可能性がある。

14.スカイブルーカラー労働者

現場の技能とクラウド制御が融合する新職種

2026年には、「どこでも働ける(ワーク・フロム・エニウェア)」という考え方は、もはや知識労働に限定されなくなる。デジタルツイン、遠隔操作プラットフォーム、産業ネットワークの接続性の進歩により、これまで場所に縛られていた職種にも柔軟性が広がりつつある。これにより、現場での専門知識とクラウドを介した制御を融合させた新たな職種カテゴリーとして「スカイブルーカラー労働者」が台頭している。

この新たに出現したスカイブルーカラー労働者は、物理システムとデジタルインフラの交差点で活躍している。技術者、エンジニア、オペレーターは、資産・工程・現場のデジタル複製を用いて、現実の環境を遠隔で監視、シミュレーション、介入するようになる。保守、修理、安全性が重視される作業には依然として現地での対応が不可欠であるが、診断、最適化、意思決定といった認知的労働の多くは、いまや現場を離れても行うことが可能である。

重要な推進力となるのは、OT(運用技術)とIT(情報技術)の融合である。従来、ITはデータ、アプリケーション、サイバーセキュリティを優先し、OTは物理的制御、安全性、稼働時間に重点を置いてきた。しかし産業環境のデジタル化が進むにつれ、この境界はなくなりつつある。

OTとITを橋渡しするシスコ社の取り組みはこの変化を象徴しており、企業のITシステムで運用資産を可視化し、産業ネットワーク全体で統合されたセキュリティ、レジリエンス、近代化を可能にしている。

この融合は、スキル、ワークプレイス、ガバナンスに新たな要件をもたらす。スカイブルーカラー労働者には、物理システムだけでなく、デジタルインターフェース、サイバーセキュリティ、遠隔協働ツールも使いこなすスキルが求められる。組織にとっても、ワークプレイスはオフィスや現場だけにとどまらず、制御室、シミュレーション環境、分散型指揮システムへと拡大していく。

労働モデルへの影響も甚大である。リモートワークが可能になった現場業務は、人材調達、役割の構成、研修・安全性・説明責任の管理のあり方を大きく変えていく。デジタルツインと遠隔操作が拡大するにつれ、「どこでも働ける」ことはホワイトカラーの特権ではなく、業界横断の能力へと変わり、現場に存在することの価値や生産性を再定義していくことになるだろう。

15.ニューロバイオフィリア

神経多様性の社会で従業員は自然の癒しを求める

バイオフィリックデザイン(自然を取り入れた設計)はすでにワークプレイスデザインの重要なテーマとして急速に注目を集めている。2026年には、自然に着想を得たバイオフィリアは、神経多様性を前提に従業員のニーズに焦点をあてることで、さらに勢いを増すだろう。

組織は、異なる視点や思考をもたらし、イノベーションを解き放つ可能性を秘めた神経特性を持つ人材の潜在能力を生かすために、支援の必要性を強く認識し始めている。『ハーバード・ビジネス・レビュー』誌によると、「自閉症や失読症などの状態は、パターン認識、記憶力、数学的能力といった特別なスキルをもたらす場合がある」という研究結果も示されている。

しかし従来の画一的なオフィスデザインでは、自閉症やADHDを持つ人が、強すぎる照明、繰り返しの多い模様、騒音、工場のように見通しのよいオープンなレイアウトのなかで苦痛を感じることが少なくなかった。

そこで、バイオフィリックデザインは、感覚刺激を求める人から感覚刺激に敏感な人まで、神経多様性を前提に幅広いニーズを持つ従業員に応える有望な解決策として浮上している。バイオフィリックデザインと神経多様性推進の結びつきは、理想的な組み合わせとまでは言わないまでも、植物、フラクタル模様、曲線、自然素材、自然光に満ちた豊かで多様な風景のなかで築かれたものであるといえるだろう。

これは単なる気分の良いグリーンなアプローチではなく、自然の要素が多様な感覚過敏への対処を助けることを示す確固たる科学的証拠に裏付けられている。バイオフィリックデザインはさまざまな神経特性を持つ従業員のストレスや不安を軽減し、落ち着きやウェルビーイングをもたらす可能性がある。さらに注意回復理論によれば、自然に親しむことで集中力が向上し、ADHDのある人の多動性も軽減される可能性が示されている。

熟練したデザイナーの手にかかれば、バイオフィリックな要素は用途の幅が広く、にぎやかな空間にも静かな空間にも柔軟に取り入れられる。またバイオフィリアは、米国でDEI(多様性・公平性・包括性)が後退するいま、DEIを推進するための気軽で安心できるアプローチでもある。

16.柔軟性の断層

オフィス回帰に関する企業の方針は、それほど不安定である必要はない

オフィス回帰をめぐる争いに新たな断層が生じており、2026年にはそれがさらに広がる可能性がある。これまでは、企業側が求めるオフィス回帰と、従業員側が望む柔軟な働き方の間に対立があったが、いまは別のギャップが浮かび上がっている。それは、出社を義務付ける企業の方針が頻繁に変わり続ける「揺れやすさ」と、過去2年間ほとんど変化していない「安定した出社率」との間のギャップである。

スタンフォード大学やマッキンゼー社などの調査によると、現在の世界の平均的な出社率は週3.5日、在宅勤務は週1.5日程度となっている。通勤時間が長く、知識労働者の比率が高く、大企業が多い都市では、出社率は世界平均よりも低い傾向がある。しかし全体としてみると、働き方のパターンは2023年初頭以降驚くほど一貫している。オフィス回帰は横ばいに安定しているため、今後の計画を立てるにあたり比較的予測しやすい状況にある。

それにもかかわらず、なぜ多くの組織は長期的なハイブリッド戦略の策定に苦慮しているのだろうか。なぜ多くの大企業は、組織の優秀人材が離職するリスクを抱えながらも、完全出社の義務化に固執しているのだろうか。

揺れ動く企業側の方針と安定している従業員の出社実態との間に断層が広がる背景には、「未来はハイブリッドが主流である」ことが明らかになっているにもかかわらず、厳格なオフィス回帰義務化を求める声高なCEOの多くが、いまだ過去の働き方の前提にとらわれていることがある。

2026年、この議論を左右する要因が1つある。ボストンコンサルティンググループとコロンビアビジネススクールの調査によると、ハイブリッドワークを実践している企業は、従来型の出社方針に固執している企業に比べて、AI活用を成功させる可能性が7倍高いことが示唆されている。組織内でAIを統合し、成果を生み出す必要性が、来たる年に、より多くの大企業に「安定したハイブリッド方針」へと舵を切らせる転換点になるだろうか。

17.帰属意識の基本

オフィス回帰の主な原動力としての「信頼関係」

2026年には、組織は対面で働くことを促す本当の原動力が方針ではなく「帰属意識」にあることをより強く認識するようになるだろう。オフィス回帰の義務化が説得力を失っていくなかで、成功するワークプレイスとは、直感的で安全で居心地よく過ごせる場所になる。つまり、人間の思考、関係性、そしてコラボレーションをサポートする環境こそが人々が選ぶ職場となるだろう。

帰属意識は脳の働きというレベルから始まる。空間がわかりにくかったり、視覚的に圧倒されたり、感情的に平坦だったりすると、脳は低い緊張状態にとどまり、集中力や創造性、社会的なつながりに向けるはずのエネルギーを消耗してしまう。視覚的複雑性に関する研究では、魅力的に感じられる程度の変化がありながらも、空間を理解するためだけに認知的努力が費やされないといった「適度に複雑な環境」で人々は最も高いパフォーマンスを発揮することが一貫して示されている。こうした環境下では、快適さが増し、気分が安定し、コラボレーションがよりスムーズになる。

これはワークプレイス戦略の転換を示唆している。新しいシステムを次々と導入したり、オフィスを絶えずつくり替えたりするのではなく、組織は空間のシンプルさを取り戻す必要がある。それはミニマリズムや何もない空間にすることではなく、不必要な摩擦を減らし、環境を読みやすく、一貫性のあるものに整えるという意味である。明確な道案内、過度な視覚情報の抑制、思慮深い色や素材を使用したわかりやすいレイアウトは、複雑なテクノロジーや強制的な出社よりも、コラボレーションを促進するうえで効果的である。

帰属意識は「ソフトな成果」ではない。それはパフォーマンスを解き放つ鍵となる。理解しやすい空間は心理的安全性を支え、信頼関係、アイデアの創出、そして自発的な交流を促す。

偶発的な出会いは派手な仕掛けから生まれるのではなく、快適さから生まれる。帰属意識の根本にあるのは、変革ではなく微調整である。ワークプレイスが脳の働きと適合すれば、人々はオフィスに抵抗しなくなり、考え、つながり、共に働く場所としてオフィスを活用し始めるだろう。

18.失われた楽園

最高のアメニティは「仕事を維持すること」

雇用市場の逼迫が続くなか、2026年には職場の手厚いアメニティが希少になっていく可能性がある。かつて経済の勝ち組と見なされていた業界でさえ人員削減を進めており、コロナ後の「過剰雇用」を解消する以上の規模でリストラを行うと同時に、これまで従業員に提供され最も注目を集めていたアメニティの一部も廃止している。

『ニューヨークタイムズ』紙によると、ドライクリーニングなどの福利厚生はすでに姿を消し、職場で提供されるスナックでさえ格下げされたという。同紙は、グーグル社が「一部のマイクロキッチンを閉鎖し、提供スナックの量を減らしたうえで、より安価なものに切り替え始めた。職人技のチョコレートはツイックスに置き換えられた」と報じている。

かつて地球上で最高のアメニティを享受していたシリコンバレーのテックワーカーも、お菓子の格が下がる程度の不便さには耐えられるだろう。エキゾチックな場所でのオフサイトミーティングに行けなくなったことにも、ただ肩をすくめるだけかもしれない。しかし、彼らは最大の特典、つまり「雇用の安定」を失ってしまった可能性がある。2026年に従業員が最も欲しがる、最も重要なアメニティは、仕事そのものとなるだろう。

2025年にマンハッタンのような、オフィスストックの35%がクラスBで占められる地域で、アメニティ重視の戦略により古いクラスB物件を活性化させたデザイナーや開発業者にとって、一部の大企業がアメニティ提供に背を向けているというニュースは朗報ではないだろう。しかし、『ビジネスインサイダー』がアメリカの現状を「ホワイトカラー大虐殺」と表現するほどの局面にある以上、2026年は職場のアメニティよりも、「雇用され続けること」のほうが価値を持つ。

こうした手厚い環境づくりからの短期的な後退は、近視眼的な判断ではないだろうか。人材獲得競争、特にAI分野の優秀な人材獲得において、企業にとってほとんどプラスにはならないだろう。そして長期的には、従業員の目から見て「失われた楽園」を取り戻すことはそう簡単ではない。

19.サービスとしてのエクスペリエンス

ワークプレイスの価値は「アメニティ」から「サービスの質」へと移行

2025年がオフィス回帰の年だとすれば、今年はオフィスの再生の年となるだろう。出社率が安定するにつれ、企業は物理的なワークプレイスの価値をどう測定するかを見直し始めている。出社状況、稼働率、アウトプットといった従来の指標を超えて、パフォーマンス、エクスペリエンス、成果へと移行しつつある。こうした新たな局面では、ワークプレイスエクスペリエンスは、「オフィスにどれだけ多くのアメニティを詰め込めるか」ではなく、「それらをどれだけ質高く提供できるか」に大きく左右されるようになる。

2026年には、オフィスはますます「サービスとしてのエクスペリエンス(Experience-as-a-Service)」モデルへと移行していくだろう。メールルーム、印刷、ITサポートから、ケータリング、コーヒー、コンシェルジュに至るまで、サービスの質が主要な差別化要因となる。アメニティを積み重ねるのではなく、先進的な企業は、シームレスで連携のとれたサービスジャーニーの構築に注力し、業務の煩わしさを解消し、従業員がより価値の高い仕事に集中できるようにする。

この変化は、ワークプレイスサービスを統合し、単一の窓口で調整できる統合サービスハブへの集約を推進している。このアプローチにより、重複の削減とリソース管理の改善を通じて、よりシームレスなフロー、明確な説明責任、効率性の向上、そしてESGパフォーマンスの強化が実現する。ワークプレイスは、企業の厳格さを保ちながらも、応答性が高く、直感的で人間中心の、運営の行き届いたホスピタリティ環境へと近づきつつある。

サービスチームが裏方の役割から目に見える形で人と直接対面する役割へと移行するにつれ、企業は成功の測り方も再考する必要がある。従来のサービス指標は、感情的な影響、信頼、知覚されるサポートといった指標によって補完されるだろう。共感、予測、安定した品質といったホスピタリティの原則は、受付や顧客対応エリアにとどまらず、職場全体に浸透していくだろう。

2026年、人々はオフィス体験がこれまで以上にスムーズで、統合され、歓迎されるものになることを期待するようになる。サービス主導のワークプレイスモデルに意図的に投資する組織は、アメニティを際限なく積み上げ続けるよりも、将来的に時間とコストを抑えながら価値を高めていけるだろう。

20.ありふれた未来

より繊細な予測の方法が必要になる

2026年に向けた最後のトレンドは、「未来そのものをどう捉えるか」を取り上げる。仕事の未来に関する予測は、空飛ぶ車、サイバネティックロボット、SF小説に出てくるようなネオン輝く摩天楼など、目もくらむようなテクノロジーの可能性として語られることが多い。しかし現実には、1年ごとにそこまで劇的な飛躍を遂げるわけではない。

未来デザイナーのニック・フォスター氏は、新著『Could Should Might Don't: How we think about the future(未来についてどう考えるか:「~できる」「~すべき」「~かもしれない」「~してはいけない」の枠組み)』のなかで、未来はより「積み重なっていくもの」だと述べている。現在が過去の上に築かれているのと同様に、未来は現在の上に築かれるという。同氏が語る「ありふれた未来」とは、平凡で日常的で退屈なものであり、現実逃避的なSFの対極にある。こうした文脈では、2026年のワークプレイスも、スタートレック(*人類未踏の宇宙を航海するSFテレビドラマシリーズ)のような劇的な飛躍ではなく、未来に向けた小さな一歩を漸進的に積み重ねていくものになるだろう。

フォスター氏の著書は、未来を捉えるための4つの枠組みを示している

- 「Could futurism(できる未来主義)」は、テクノロジーの力に対する制約のない楽観主義によって駆動される。

- 「Should futurism(すべき未来主義)」は、信念や価値観に基づき、「より良い世界はこうあるべきだ」と確信をもって指し示す。

- 「Might futurism(かもしれない未来主義)」は、確実性ではなく確率を扱い、複数のシナリオに確率を割り当て、未知の道筋を発見することで思考を広げていく。

- 「Don't futurism(してはいけない未来主義)」は、責任ある思考に基づき、特定の行動がもたらす意図せぬ結果やディストピア的な負の側面を指摘する。

フォスター氏は、これら4つの枠組みを統合することで、よりバランスが取れた、繊細な予測が可能になると提唱している。ワークテック・アカデミーが2025年秋に開催したイノベーションデイイベントでは、オフィス回帰に関する抜本的な再設計を検討するにあたり、この助言を取り入れた。創造的なワークショップでは、「Could-we(私たちにできる)」という科学技術のビジョンを描きつつ、社会的価値、代替シナリオの探求、そして慎重な軌道修正を重視する思想に基づき、議論を深めた。

そのプロセスを通じて、より環境に優しく、公平で幸福で包括的なワークプレイス像が形づくられていた。それは、テクノロジーの急速な進歩よりも、コミュニティと人間中心のデザインを優先しようとするものである。ありふれた未来かもしれないが、2026年はその未来を歓迎したい。